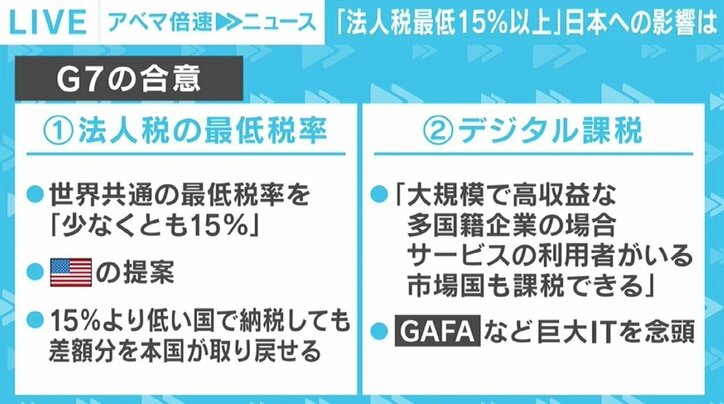

イギリス・ロンドンで4日、G7財務大臣会合が約2年ぶりに対面で開催された。共同声明では、国際課税の強化について、各国共通の法人税の最低税率を「15%以上」とすることで合意し、従来の法人税の引き下げ競争からの転換を打ち出した。

また、巨大IT企業などの税逃れを防ぐため、市場となる国が適切に課税できることでも合意した。日本の麻生財務大臣は「大きな進展があった。よくここまで来られた」と話し、G7が国際課税ルールで合意できたことで、来月のG20での合意に向けて機運が高まったと手応えを強調した。

法人税はどの国にとっても財源の柱となる税金だが、これまで国際的な引き下げ競争が繰り広げられてきたという。テレビ朝日経済部の梶川幸司記者は「今年の4月、アメリカのイエレン財務長官は講演で『30年間続いた底辺への競争をやめよう』と訴えた。G7の5カ国(日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス)の法人税を20年前と比べると、それぞれ3~4割程度下がっている。なぜ下げざるを得なかったのかというと、法人税の低さを売りにする国が出てきたからだ」と説明する。

例えば、オランダは外国から企業や投資を呼び込むため、2004年から2007年にかけて法人税を35%から25%まで段階的に引き下げた。ビジネスがしやすい環境であることも相まって、2014年には世界で最も投資を集める国になったという。しかし、地理的にも近いイギリスは外国の企業や投資がオランダに逃げてはたまらないと、2008年から法人税を30%から19%まで段階的に引き下げた。

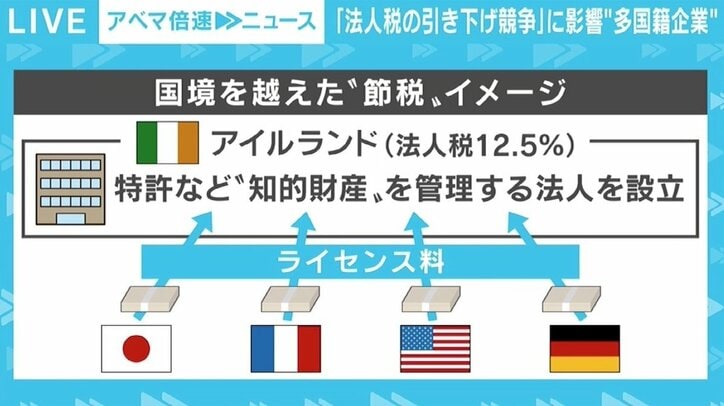

こうしたせめぎ合いは“タックスウォーズ(税の戦争)”と呼ばれたが、こうした引き下げ競争の影の主役となったのが、国境を越えて自由に経済活動を行う「多国籍企業」だった。法人税の安い国に拠点を置けば、その分だけグループの利益を残すことができ、ライバルとの競争上、有利になる。とりわけ、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)と呼ばれる巨大IT企業などは、法人税が12.5%と低いアイルランドに拠点を置き、「巨額の節税」をしていると批判されてきた。しかし、法人税の引き下げ競争が止まることはなかった。

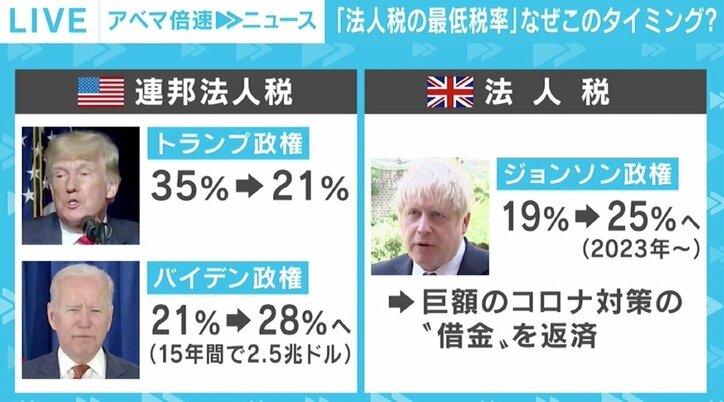

それが、今回のG7で法人税の引き下げ競争からの転換で合意できたのは、やはり新型コロナウイルスの影響が大きいという。梶川記者は「給付金を配るなど様々な経済対策によって、どの国も巨額の財政出動を余儀なくされている。例えば、アメリカのバイデン政権は600兆円にも及ぶ3つの大きな経済対策を打ち出しているが、そのうち『米国雇用計画』では、道路や橋、鉄道などインフラ投資にあてる2兆ドルの財源を法人税の増税で賄いたいとしている。イギリスのジョンソン政権も、2023年以降に法人税を19%から25%に引き上げると発表し、コロナ対策に使った財政の“借金”の返済に充てるとしている」と説明。

さらには、「コロナの中でも過去最高益を叩き出している企業はざらにある。一方で、困っている人は本当に困っているという格差があり、『経済は縮小しているのに株価は上がっているのはおかしいじゃないか』など、社会の分断を招く危機感がどの政権にもある。儲かっている企業には応分の負担を求めるということ。ただ、多国籍企業はどこにでも動くことができるので、ひとつの国だけで法人税を引き上げても世界全体でやらなければ意味がない。そこでG7で法人税の最低税率が議論され、ひとつの合意をみたというのが大きな一歩だった。コロナによって引き起こされた様々な課題に直面する中で、最低税率の問題を考えていこうという機運がようやく出てきた」とした。

では、法人税の最低税率「15%以上」への転換を日本はどう受け止めているのか。「日本が進出しているアジアの国々の法人税率は15%より高く、当初、アメリカからは21%という数字が出ていたので、『15%は低い』という本音がないわけではない。一方、トランプ政権からバイデン政権に代わって、気候変動もそうだが、ようやく国際協調の中で物事を考えることができるようになった。今というチャンスを逃したら、この先、国際課税で一致することはできなくなるかもしれない。日本として15%が満足かというと必ずしもそうではないが、この機運を逃すことができないというのは、G7加盟国共通の見解ではないか」。 (ABEMA/『倍速ニュース』より)

この記事の画像一覧