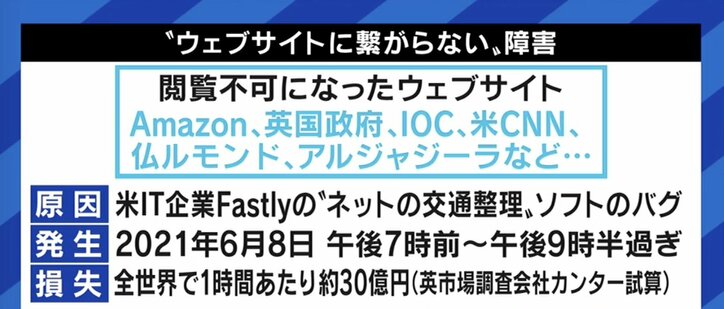

日本時間の8日午後7時ごろからの約1時間、世界各国のメディアやECサイト、さらには政府機関のウェブサイトが閲覧できなくなる現象が発生。ウェブ広告で収入を得ていたサイトも多く、全世界で1時間あたり30億円の損失が出たとの試算もある。

日本でもメルカリや楽天、読売新聞、ABEMAなどが同様の状況に陥った。加藤官房長官は翌9日、「金融庁・環境省・人事院・厚労省・国交省の関係サイトにおいて影響があったと確認している」と発表している。

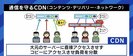

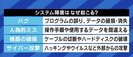

原因は、アメリカの大手クラウドサービス会社FastlyのCDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)のシステムに使われているプログラムのバグだった。日本データセンター協会(JDCC)の理事長も務める、さくらインターネット社長の田中邦裕氏は「今回、同時期に別の障害が起きていた可能性も否定はできないが、現時点で見る限り、Fastly社のトラブルに起因して、周りのサーバーもバタバタと影響を受けていったと認識をしている」とした上で、次のように説明する。

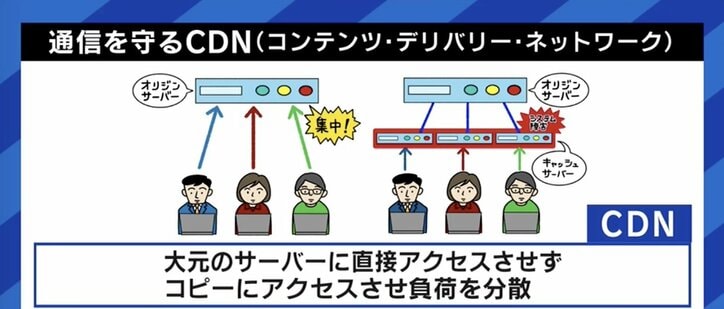

「以前はアクセスが集中してサーバーが落ちた、ということがよく起きていたが、最近あまり聞かなくなったと思わないだろうか。これまではそれぞれの企業や団体がサーバーを用意していたため、アクセスが集中することで落ちてしまっていた。しかしCDNというクラウドサービスを使って大規模なサーバーコンピューティングファームを皆が共同利用することによって、アクセスが集中しても落ちにくくなっていったということだ。

逆に言えば、CDNが落ちると関係するサイトが全て落ちる、ということでもある。Fastly社のCDNは品質が高い一方でコストも安いく利用しやすいということで非常に人気のサービスなので、それが顕在化したということ。これまでFastly社以外でも様々なサービスで大規模な停止が起きてきたことは皆さんもご存知だろうし、“そういうことがまた起きた”という認識の方がいいと思う」。

その上で田中氏は「鉄道も道路も、そしてネットも、最も効率的に動く状態を考えて作られているのであって、いきなり客が倍になることを想定して走らせてはいない。今回のことも、鉄道や道路が正月になったら混むのと同じようなものだ。みんなが徒歩の時代であれば、1人が転んだところで大きな影響はない。しかし交通機関を効率的・集中的に運用していけば利便性が上がりコストが下がる反面、止まってしまった場合の波及効果は大きいということだ。例えば山手線で止まった場合、並走している路線があれば振替輸送もできるわけが、そうでない場合は駅前のタクシー乗り場が長蛇の列になると思う。そのような、現実世界で皆さんが見てきたことそのものだと思う」と話した。

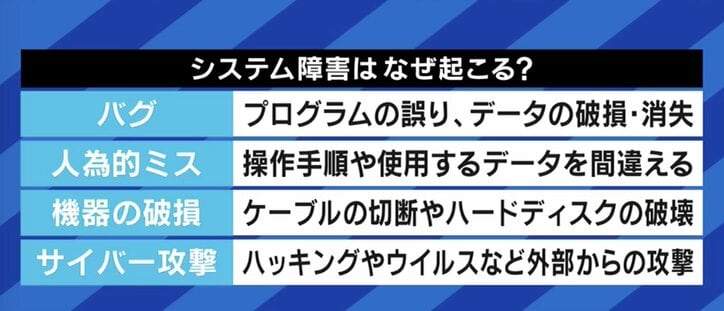

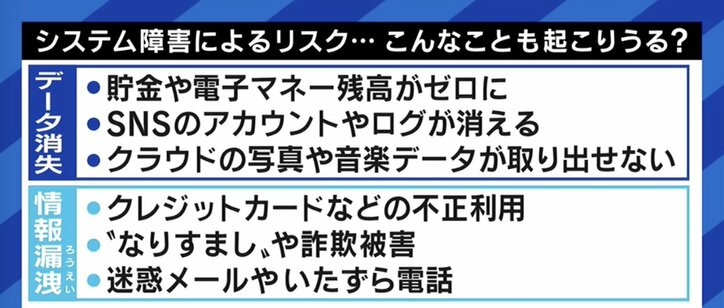

去年11月にはAmazonのクラウドサービスAWSで不具合が発生、複数のウェブサービスやスマート家電が一時使えなくなった。また、5月にはアメリカの石油パイプラインがハッカー集団のサイバー攻撃を受けて操業を停止、ガソリン価格が急騰するなど、様々な分野がデジタル化していった結果、生活の中に様々な潜在的リスクも生じている。加藤官房長官も会見で「日頃からこうした事態も想定して他の代替手段の確保等においても検討していくことが重要である」との考えを示している。

田中氏は「データセンターにしてもクラウドにしても、“絶対”というのはない。利用者側も、例えば複数のサービスを使っておくとなど、できることは結構たくさんあるし、サービス提供者の側も同様で、今回は楽天などがFastly社の障害を受けて、別のCDNに切り替えている。そういう思考を持っておくということが重要ではないか。

ただし、それによって別のリスクも出てくる。例えば複数のサービスを利用することで、情報漏えいのリスクやアカウント・パスワードが分からなくなるというリスクは当然増えてくる。あるいは急に有料にされたり、値上げをされたりということだってある。だから最近では“データは自分の手元でも保存しよう”というSSDの広告が出てくるようになるなど、“揺り戻し”も起きている。減らせるリスクと増えるリスクを自分で把握し、コントロールしていくということに尽きると思う。

そしてデジタルに依存する社会になった以上、ITが使えなくなった時の代替策を考えるよりも、ITが常に使えるよう、さらに信頼度を上げていこうということではないか。交通機関だって、止まった場合は歩けるようにしようではなく、いかに早く復旧させられるかということでインフラを作ってきたわけだ。最近では災害発生時を考え、携帯の基地局が使い続けられるようバッテリーを増強したり、避難所にWi-Fiやモバイルバッテリーを整備したりといった動きも国レベルで出てきているITが市民権を得て、動くことを前提にしようと努力をし始めたというのが、この10年ではないだろうか」と話していた。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧