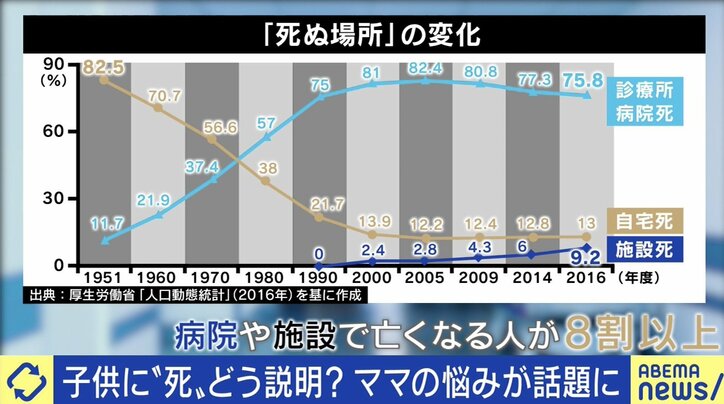

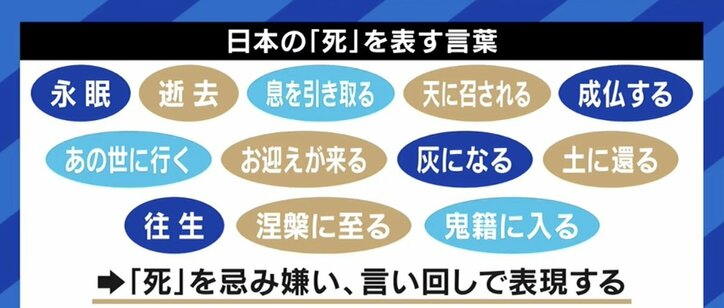

病院や老人ホームなど、自宅以外の場所で亡くなる人が8割以上。それはつまり、死に触れる機会が少ない社会に生きているということを意味する。「人は死んだらどうなるの?」この問いに、あなたはどう答えるだろうか。

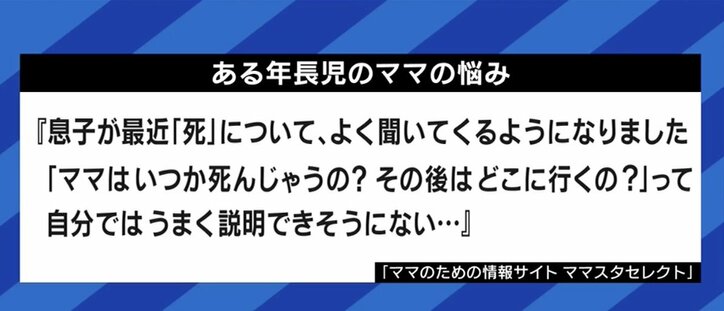

「年長児のママです。息子が最近『死』について、よく聞いてくるようになりました」「ママはいつか死んじゃうの?」「その後はどこに行くの?」「自分ではうまく説明できそうにない」。母親たちのコミュニティサイト『ママスタセレクト』に寄せられた、そんな悩みに共感する声が相次ぐ。

ただ、子どもたちが学ぶ教育現場で死や宗教観を教えることには難しさが伴うと、道徳教育を研究する岡田芳廣・早稲田大学教授は指摘する。「学校は子どもたちが明るく元気で、いきいきと生活する場。そういう中で死を扱うということに先生は躊躇する。また、短絡的に考えてしまい、自殺するようなことにも繋がるんじゃないかという恐れを感じ、なかなか前向きに取り組めない」。

こうした中で、私たちは死についていかに学び、いかに子どもたちに伝えていけばいいのだろうか。

■死というものが怖くなった、だから自分は生きていこうと決めた

横浜にある浄土真宗の寺院・慈陽院なごみ庵の浦上哲也住職は、“死の体験旅行”という名のワークショップを提供している。

参加者が渡された20枚のカードに好きなもの、大切なものを書き込むと、浦上住職が「大病を患ったあなたは次第に病状が悪化していく。それと共に事前に書き出していた大切なものを手放していく」と静かに語りかける。「何も見えず。何も聞こえず。何を感じることもなくなっていく…。最後に残った1枚を手放してください。今、あなたは命を終えた」。

以前はホスピスや終末医療の現場で死とは何かを学ぶために行われていたワークショップだが、一般向けに始めたところ、今では開催の度に満員になるほどの人気だという。「自分はこういったものを大切に思ってきたんだ、これだけ大事なものに囲まれていたんだ、ということに気が付き、帰られる時には皆さん表情が明るくなって、胸を張るようにして帰っていく」。

自ら命を絶つことを考えていた人が参加いたこともあったという。「このワークショップを受けたことで死というものが怖くなった、だから自分は生きていこうと決めたという感想があった。すごく嬉しかったし、死を学ぶ意味はあるんだと、強く思う」。

■明確な答え、指針のようなものは簡単に見つかるものじゃない

そんな中、本を読んだり、経験談を聞いたりすることを通して死について考え語り合う場として、ガイドブックも出版されるほど注目を集めているのが“デスカフェ”だ。世界ではもちろん、日本でも近年活発に開催されており、京都女子大の吉川直人助教は「死をタブー視せず、気軽にカジュアルに語り合う場だ」と説明する。

夫婦で参加した経験を持つ鈴木紀子さんは「皆さんが死をどう乗り越えてきたかという経験談を伺うことによって、自分が将来、大切な人の死をいかに乗り越えていくのかのヒントにしたかった」、藤森洋子さんは「孫がまだ3歳なので、死というのが全く彼のボキャブラリーにないが、どういう形で死を認識させるのかすごく興味がある」と話した。

自身でも主宰した経験のある大学生の菅野美音さんは「うつの治りかけだった時に、自分がどう生きたいのか、そしてどんな最期を迎えたいのかというのを考え始めた。しかし自分で一人では分からないということに気付き、色んな人の死生観などを聞いて考えられる場があったらいいなと思った。開いてみて気がついたのは、明確な答え、指針のようなものはそんなに簡単に見つかるものじゃないということだった。だからこそ、いろんな人の話を聞いたり、いろんな本を読んだりして吸収し、考え続けることが大事だと思った」。

■死を知って初めて正しく生きることができるのだと思う

大学院大学・至善館教授で『死の講義』の著書もある社会学者の橋爪大三郎氏は「人間というのは、常に生きながら少しずつ死んでいるからだ。ただその感覚がないだけだ。死を抜きに生きることはできないということは、死を知って初めて正しく生きることができるのだと思う」と話す。「自分を守るための本能だから、死を考えると怖くなるのは当たり前だ。これが動物だったら怖くもなんともない。そこに誇りと尊厳があるからこそ、いずれは死の相手になるかもしれない家族や仲間を愛おしむことができる。だから死について考えることで一旦はネガティブになっても、全てポジティブなものに変わるはずだ」。

人類の歴史上、死を考える上で重要な意味を持ってきたのが宗教だ。

橋爪氏は「人生を考える、生きることを考えるというのは、世界を考えることだと思う。そこから死を取りのけて考えしまうと、それは不完全なものになる。しかしどんなに頭がいい人でも、どんな科学者でも、特に自分の死を最後の最後まで考えきることはできない。それが死の特徴だ。だから多くの人は考えることをやめてしまう。そこに対して、色んな人の知恵が詰まっているのが宗教だ。将棋と同じで、結論が出ないものは考え方のパターンが分かれていく。

そして、どれが正解ということもない。そういう中から“この考え方には反対だな”“この考え方は自分の考えに近いな”と嗅ぎ分けていくのは、とても意義のあることだと思う。ただ、やはり死を正しく扱おうとすると宗教が絡まざるを得ないし、学校で一律に、ある考え方を教えるというのはあまりいい考えではない。やはり死については家庭で教えたり、宗教団体が教えたりすればいいし、本などから自分で学ぶべきものだ」。

■生と死をくっきり分けているからこそ我々は苦しむんじゃないか

ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「宗教のない日本社会において子どもに“死のことを考えろ”と言うと、“無になる”という答えにもなるので難しい。ただ無宗教と言いながらも、『千の風になって』とい曲が流行ったように、原始神道、アニミズム的な感覚を漠然と思っている人も多いということも事実だと思う」と指摘、その上で、現代社会と死について次のように指摘する。

「『時間とテクノロジー』という本に書いたことだが、インドネシアのスラウェシ島にいるトラジャ族という少数民族では、死んだ人をすぐには埋葬せず、服を着替えさせて座らせたり、寝かせたりということを何カ月も続ける。そのうちに埋葬する時が来るのだが、それまでは“完全には死んでいない”という発想をしているわけだ。

現代の我々の場合、心臓が止まった時あるいは脳死判定された時が生と死の境目だということになっているが、古くはもう少し曖昧な部分があって、それが幽霊だとか、お盆になったら戻ってくるといった考えのベースにあったのだと思う。逆に言えば、生と死をくっきり分けているからこそ我々は苦しむんじゃないか。そうであれば、実は古い感覚を取り戻してみることも、死に対して楽になれる一つの要素なんじゃないかと思う」。

■境界線が曖昧になるような現象がこれからどんどん起きてくると思う

一方、作家の乙武洋匡氏は「僕が死を意識するようになったのは二十歳ぐらいの時で、“何で俺は障がい者なのだろう”と考えた先に、“こういう身体の人間にしかできないことをやっていくというのが使命なのかな”と勝手に思うようになり、そこから人生がよりいきいきしだしたし、死んだらそれができなくなっちゃうということで、死を意識するようにもなった。

ただ、学校教育で死を教えるのがリスキーだ、という意見はよく分かる。死に関する知識や経験もないままに教えなさいという義務だけ背負わされることで雑でろくでもない授業になり、変に死を恐れたり、変な意味で死が近くなってしまうことも起こりうる。ただし、“死の定義ってなんだろうね”ということをディベートするというのはありではないか」との見方を示す。

その上で、「佐々木さんがおっしゃったように、心肺停止と脳死がほぼイコールだった時代から、医学の進歩によって心肺停止と脳死は別のものになった。僕は能動的に何かをすることができなくなる脳死になったら殺してもらっても構わないと思っている。でも自分の家族が脳死になった時、“あなたにとって脳死は死なんですよね?じゃあいいですか”と言われたら、やはり“ちょっと待って”と悩むと思う。

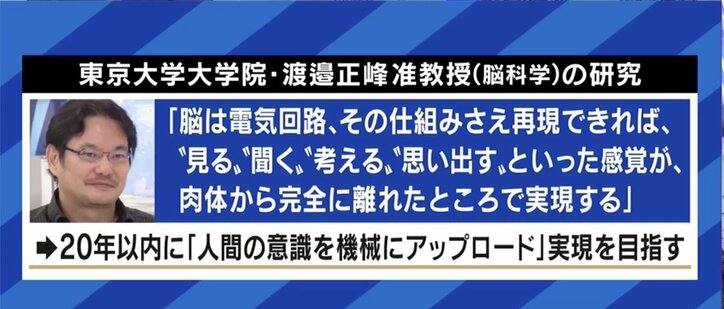

そしてテクノロジーの発展によって、境界線が曖昧になるような現象がこれからどんどん起きてくると思う。例えばAI美空ひばりさん的なものが進化したら、生と死の線引きはどうなるの?ということになってくる。そういうテーマについて、小学校高学年や中学生ぐらいなら話し合えるのではないか」。

■親子で一緒に考え、共有する場を

では、冒頭の母親たちの疑問にはどう答えればいいのだろうか。

菅野氏は「誰の視点に立っての死なのかという大前提を定義する必要もある問題だ。デジタル技術のことも含めて、誰かにとっては幸せかもしれないし、誰かにとっては悲劇かもしれないという両方の面があると思う。そして、そもそも教える・教えられるという二項対立で扱えるようなものではないのではないかと思う。だからまずは“どうなると思う?”と問い返して、一緒に考えたいし、いろんな人と共有する場を作ることが大切だと思う」。

橋爪氏は「まず、子どもがそういう質問をしたらすごく褒めてあげる。そして、“お母さんも考えておくから、あなたも考えて、1年経ったら相談しましょう”と言う。1年経って何か考えを言ったら、それも褒めてあげる。それで十分だと思う」と話していた。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧