瀬戸内海へと流れる清流・錦川に架かる国の名勝「錦帯橋」(山口県岩国市)。ここから3kmほど下った先に広がるデルタ(三角州)地帯・川下(かわしも)地区の3分の2を占めるのが、極東最大級の米軍基地、岩国基地だ。

今はアメリカ海軍と、海兵隊の航空部隊が駐留している基地は1938年、旧日本海軍の基地として建設された。以来、この町の人々は80年以上にわたり、基地と隣り合わせに暮らしてきた。

朝鮮戦争のただなかにあった1952年、基地から200mほどのところにある川下中学校で作られたのが、文集『デルタ』だ。生徒たちが寄せた250篇ほどの詩や作文には、子どもたちが見た基地の町の光景が描かれている。

『デルタ』には、基地を真正面から見つめ自由に話し合う生徒と教師の姿があった。教室で基地を話題とすることがタブーとなった今、文集デルタから基地の街の教育を考える。(山口朝日放送制作 テレメンタリー『デルタの記憶ー基地の街のきみたちへー』より)

■「当たり前のように、しっかりと見ている」

『デルタ』を発掘したのは、関東の大学で講師として働きながら朝鮮戦争時代の教育を研究している山口刀也(29)さんだ。この文集を題材に論文の執筆を続け、基地と教育の在り方を問い直そうとしている。「目の前の遊びだったり、労働だったり、勉強だったり。そういう中で、自分たちの暮らしが朝鮮戦争と関係しているということを、当たり前のように、しっかりと見ている」。

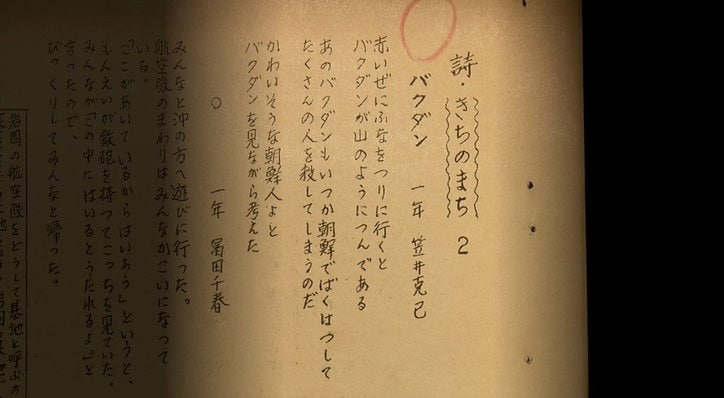

「バクダン」という作品は、こんな風に綴られている。

「ふなをつりに行くと

バクダンが山のようにつんである

あのバクダンもいつか朝鮮で ばくはつして

たくさんの人を殺してしまうのだ」

「素朴な言葉ではあるんですけれども、すごくリアルに当時の岩国という地域の位置を示していると思って。こんな詩が生まれるんだなぁと思って。見てますね。いつも」(山口さん)

■「慣らされてるわけよ、環境にね。」

朝鮮戦争下、岩国基地は国連軍の爆撃拠点の一つとなり、多くの軍用機や兵士が集められた。1950年9月には錦帯橋近くの民家に米軍機が墜落、住民3人とアメリカ兵1人が死亡する事故も起きた。

「朝早く、一台のジープが通った。

朝空に日本の国の憂愁を乗せた雲が、たった一つ浮かんでいた。

僕は思う、ジープと雲。あぁ、この道にジープがある限り、

雲はいつまでも日本の憂愁を消さないだろう。

日本の空を流れるすべての雲が(中略)

いつも平和な雲であるように。幸せな雲であるようにと。

僕は願う。朝の町のジープと雲。」

この『ジープと雲』と題する詩を書いた、隅田忠義さん(83)は「まぁ、とにかく日本の国のような感じはしなかったからね。やっぱり中学校のときはね、全体が恐怖だったね」と振り返る。

一方、引揚者で貧しい家庭ではあったが、県外の大学に進学するための学費を工面できたのは、基地のおかげでもあったという。父親が営んでいた文具店が、客としてやってくる基地の兵隊たちで繁盛したからだ。50歳を前に岩国に戻り、父親の文具店があった場所で土木関係の会社を立ち上げた隅田さん自身も、基地の補修・拡張に関わる土木工事や住宅への防音工事などを請け負ってきた。岩国では防衛省から年間数十億円規模の工事が発注されているのだ。

「だからやっぱり、もう基地の是非は問わないよね。要するに、そのために仕事が入るんだ。この川下の人間っちゅうのは、慣らされてるわけよ、環境にね。みんな順応してきてるわけよ」。

■「現実を直視して、自分の頭で考える」

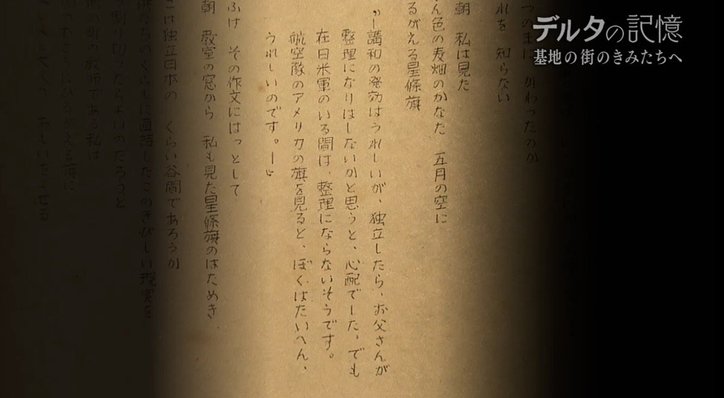

実際、『デルタ』には「講和の発効は嬉しいが、独立したら、お父さんが整理になりはしないかと思うと、心配でした。でも、在日米軍のいる間は、整理にならないそうです。航空隊の アメリカの旗を見ると、ぼくはたいへん、うれしいのです。」という文章を寄せている生徒もいた。

当時『デルタ』編纂の中心におり、「現実を直視して、自分の頭で考える」「皆さんは、どう思いますか」という言葉を残している国語教師の恩田操先生(1916〜1996)は、この作文を読んだときの思いを『星條旗』という詩に綴っている。

「子供たちのくらしに直結したこのきびしい現実を

どう割り切ったらよいのだろうと

基地の町の教師である私は

麦畑のむこうにひるがえる旗に

しみじみと大人のおもいをよせる」

山口さんは「教えるという立場からあえて降りて、“私も分からないけれども、一緒に考えようよ”と。しっかり自分自身が踏み込まないことには、平和教育という営みは成立しないんではないか、という風に考えたのではないか」と分析する。

しかし、『デルタ』が作られていたのは、わずかな期間に過ぎなかった。「様々な立場を含めて、基地というものを考えていける土壌があり得たとすれば、それが途絶えてしまった」(山口さん)

■教組の冊子が“教育上不適当”に

『デルタ』が作られた翌年、子どもたちが自主学習に使うための山口県教職員組合が作った2冊の『日記帳』について、岩国市教育委員会は“教育上不適当”とみなし、市内の小・中学校に回収を指示する。この時代、日教組は“教え子を再び戦場に送るな”をスローガンに、再軍備への反対を強く訴えていた。『日記帳』には、次のような一文もある。

「『再軍備と戸じまり』

ソ連を泥棒にたとえ、戸じまりは

再軍備と同じだという人がいます。

表の錠前を大きくしてばかりいて、

裏の戸を開けっぱなしにしているので

立派な紳士が、どろ靴で上がって、

家の中の大事な品物を取ってしまいました。

それが、日本の軍事基地だったのです。

一体、どちらが本当の泥棒か、

わからなくなってしまいますね。」

『日記帳』の存在を知った文部省も、対立する日教組に圧力をかけていく。1954年、教育の政治的中立性の確保を目的とした、いわゆる“教育二法案”を国会に提出。審議の過程では『日記帳』を“偏向教育“の一例として報告、関係者の証人喚問も行われた。

山口県教組幹部だった綿津四郎さんは晩年、文部省OBから聞いた話として「そんな良いもの(日記帳)があるのなら、それをしまい込んでないで。今から法律を作ろうとする、その立法の要件よね。材料にするからと。要するにまず組合員が憎い。一番よい材料を見つけた。その一点です」との証言を残している。

多くの学校関係者が反対の声を上げる中、教育二法は可決・成立。1954年6月に施行され、違反すれば、懲戒免職などの罰則が課せられることになった。

川下中学校に勤務していた鶴田つや子さん(91)は「職員室ではそういうことを話すこと自体がタブーになってたような感じ。臭いものには蓋をしろ。そういうところじゃないですかねぇ」と述懐する。教育二法の成立後、学校で基地の話題が上ることはなくなり、そして文集『デルタ』も消えていったという。「やっぱり色々話し合って、もっと良い方向に持ってくようにすべきじゃったかも知れませんけど、私らの力では出来なかったですね。小さな、いち教員では駄目です。やっぱり、政治の中枢の人がされるべきじゃないですかね。そういうことは」。

■今は「基地内交流ツアー」も

「英語あふれるまち」をスローガンに、基地を活用した英語教育の推進を図っている岩国市。市教育委員会の主催で、基地の米軍関係者との交流を通し、子どもたちに英語に興味を持ってもらおうと、「基地内交流ツアー」も行われている。

去年からは国も基地のある街での交流事業の取り組みを始めており、外務省は三沢、佐世保、そして岩国の基地内でイベントを催すことにしている。「英語力が非常に高まるというようなことも期待をしております。米軍があることによるプラスの効果、子どもたちに対する教育効果というのを狙っているという側面もございます」(宇都隆史外務副大臣)。

一方、山口さんは「どんどんどんどん、基地の現実っていうのが不可視化されていくように感じるんですね。そういう中で、50年代の『デルタ』が基地との在り方を、あるいは戦争との在り方をすごく生々しくそれを伝えてくれる。基地が存在し続けてる限り、粘り強く、誰かが考えていかないといけないと思うんです。で、情勢がどんどん変わっていくと思うんです」と話す。

■「穏やかな、静かなね。街にしたかったですね」

もう一人、文集『デルタ』に詩を寄せた女性を訪ねた。廣中洋子さん(旧姓・原田、84)だ。生まれた場所に基地が作られ、戦時中には空襲で家を失った。「戦争の為に随分人生が左右されているっていうのは、ありますね」「穏やかな、静かなね。街にしたかったですね」と話す廣中さんは、『愛するまち』という詩を書いた。

「私の愛する街だった。今、私の街は、基地の町。夜も昼も爆音が響き、街には夜の女たち。私の愛する街だった。私たちの愛する街を取り返そう」。詩には後に曲が付けられ、全国の平和運動の場で使われた。

「教育の材料を残すことはなかなか難しいと思うんですけれども、昔の、基地の周りで過ごしていた子どもたちの、先生たちの思いが残っていると僕は思ってるんですけど、こういうのをまた学んでもらえれば」と話す山口さん。この日、曲を初めて聞いたという廣中さんは「そうですね、やっぱり過去の歴史。歴史と言ったら大げさだけど、そういうのを少しは教訓として伝えた方が良いんじゃないかなと思いますね。結局、今の平和はそういう積み重ねから成り立ってるんだって思いますね」と応じた。

「あのバクダンも

たくさんの人を殺してしまうのだ」

「航空隊の アメリカの旗をみると、ぼくはたいへん、うれしいのです」

岩国の空には、今日も戦闘機の轟音が響いている。(山口朝日放送制作 テレメンタリー『デルタの記憶ー基地の街のきみたちへー』より)

この記事の画像一覧