気がつけば、東京オリンピック・パラリンピックの閉幕から早2カ月、北京大会の開幕まではあと100日となった。新型コロナウイルスの感染拡大への懸念から、開催前には「延期」または「中止」と求める声もあったものの、蓋を開けてみれば日本選手団の活躍もあり、盛り上がったかのようにも思える。

ところが元オリンピアンで法政大学経済学部の杉本龍勇教授は、「余韻が残らなかった。印象に残ってないというのは失敗なんじゃないですか。4年に1回なのに、一瞬で過ぎ去ってしまったというか、本当に一過性のイベントで終わっちゃったというか。インバウンドで旅行業界などサービス産業が刺激されるという期待もあったはずだ」と指摘。支出に関しても、当初は“コンパクトな大会”を掲げていたはずが、結果的に予算が3兆円超にまで膨んだとも報じられている。

■新国立競技場の運用をめぐり、関係者に“開き直り”も?

スポーツジャーナリストの二宮清純氏は「想定よりも相当かかったのは確かだが、問題は残された建物などが本当に役に立つのかどうかを精査することだ。タイの王様から白い象をもらった人たちが、家には入らない、食費もかかるということで困った、という昔話にちなんで、よく“ホワイト・エレファント化”するのではないかと言われている。そうならないようにするためには、どう運用していくか、という問題もある」と話す。

「例えばスタジアムにしてもアリーナにしても、世界的に見ても黒字になっているところは多くがコンサート収入による。新国立競技場についても、維持管理コストと修繕費で24、5億円くらいかかると言われている。来年の6月に解散する組織委員会の関係者の一人は、“赤字だったら、それこそ都民、国民に開放して遊んでもらう案はどうか?”と言っていた。みんなで芝生に寝転がる、キャッチボールするということだが、そういう、ある意味開き直った意見も出てきている。本来であれば、何のために使いますか、という運用計画が先にあっての建設計画のはずだ。しかし日本の箱物行政というのは、建設計画はあっても運用計画の中身は乏しく、先に作っちゃえ、後は何かやらせようという、逆の発想をしていた。ここを転換しなければならない」。

その上で二宮氏は「成功だったか失敗だったかというのは5年後、10年後になってみないと分からない」と指摘する。

「1964年大会のコンセプトは“成長”だった。それはまさしく、“いけどんどん”の高度成長の中盤〜後半の時代だったからだ。しかし今回は成長ばかりではない、成熟だと思う。1964年の高齢化率は6%だったが、今は29%だ。つまり、本当の勝負はパラリンピックだったのではないかということだ。なぜなら、障害者スポーツの環境整備と、高齢化社会への備えというのは極めて親和性が高いからだ。例えば日本では、視覚障害者の3人に1人が駅のホームからの転落を経験している。ホームドアの設置もかなり進んではいるが、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化とはオリンピック・パラリンピックが終わったから終わりではなくて、これからも続けなければならない問題だ。その意味でも、5年、10年と注視していく必要があると思う」。

■「解散ありきの組織委員会に、どこまで忠誠心を誓えるだろうか」

リディラバ代表の安部敏樹氏は「コロナが来るということは提案書の段階で予測できるものではなかったと思うし、その点はあまり厳しい評価をすべきじゃないと思っている。ただ、当然ながら運用のことを想定し、最低でも黒字になる状態を作ってから事業はスタートさせるべきで、箱物を作った後で運用考えなければならないというのは、やはり失敗の証拠だと思う。また、公共施設は正しい管理がなされ、人々が集いたくなるように運用されてこそ価値がある。“はい、一応みなさん、無料で開きました”と開き直るのもいいが、それでは言い訳でおかしな話だ」とコメント。

また、ジャーナリストの堀潤氏は「スポーツ大会の運営に携わり、東京大会はボランティアとして参加していた日体大の野村一路教授は、中間業者の人たちがパラリンピックとは何か、そしてそれを運営するためのスキルを持ち合わせていなかったとお度どいていた。結果、ボランティアの人たちが“え?どこに行けばいいのか?何をするべきなのか?”となり、時間に間に合わず失格になった選手も出という。さらに聞いていくと、その中間業者もコスト圧縮により研修も追いついていないようだった。このように、いろんな業界の人たちが入ってきて、上澄みだけ持っていって帰っていくという、すごく空洞化したものなってしまったのではないか」と問題提起。

一方、「もちろん、パラリンピック全体としてはすごく良かったとは思うが、やはり多重下受け構造、調達の仕組みの課題が大いにあったということにも目を向けなければならないと思う。現場を取材していて思うのは、大会に関わったボランティアや観戦した子どもたちの糧になるという効果があるのは間違いないということ。問題があったというのは周知の事実だが、僕はそちらの方を大切にしたいと思う。そのためにも、もっと情報が公開され、腐った根っこはどこにあったのか、ということを明らかにする必要はあると思う。その点では、全てを“オリパラは”という主語で語ってしまうと見誤る」とした。

番組では、組織委員会の関係者自身の“総括”についても質問が出た。

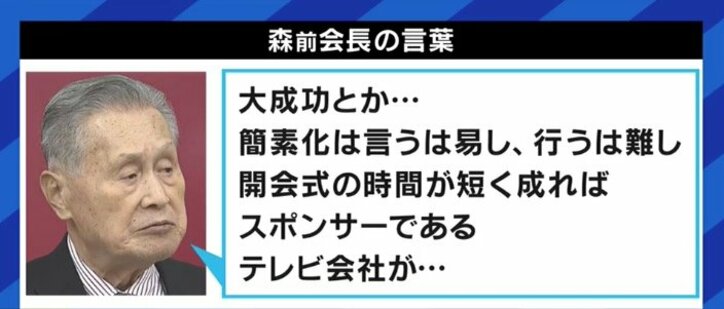

二宮氏は「森喜朗前会長が一番心配していたのは、サイバーテロで相当やられるのではないか、ということだったようだ。実際にはジャブみたいなものはあったようだが、メガトンパンチみたいなのはなかったということで、ホッとしたと言っていた。また、その森さんは“自分らはイベント屋だ”と言っていたけれど、開催都市契約を結んだJOCと東京都が委託をした組織委員会の構造を見てみると、“新宿組”と呼ばれる東京都からの出向者、“霞が関組”とよばれる中央省庁の官僚の出向者、そして民間出身者がいる。ひとりひとりを見ると、非常に能力の高い人もたくさんいるが、ゆくゆくは元の組織に戻るということで、悪い言い方をすると“寄せ集め”でもある。解散ありきの組織に、果たしてどこまで忠誠心を誓えるだろうか。こうした構造的な問題に対する検証も必要だろう」との考えを示した。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧