不妊治療の保険適用の範囲が1日から拡大され、体外受精など高額だった治療が原則3割負担で受けられるようになった。

しかし、場合によってはこれまでよりも支出が多くなってしまうケースが考えられるという。テレビ朝日社会部の岩本京子記者が伝える。

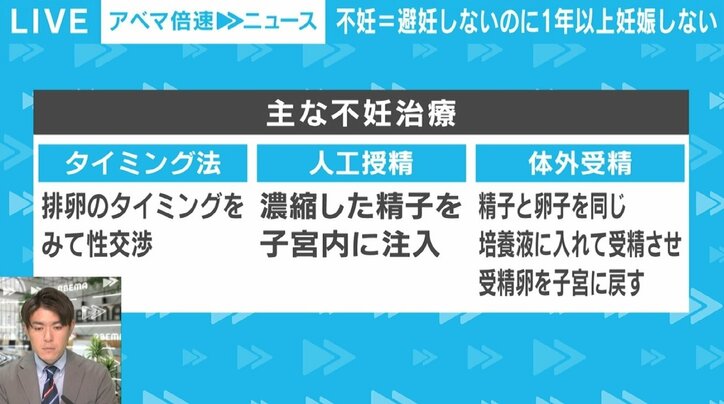

Q.そもそも、不妊治療とはどんなもの?

なんらかの治療をしないとそれ以降、自然に妊娠する可能性がほとんどない状態、いわゆる不妊症に対する治療を指す。学会やWHOでは、不妊症の定義を「1年以上の不妊の期間を持つもの」としている。

不妊治療の具体的な方法として、まずは「タイミング法」といって、排卵のタイミングを見て性交渉をする方法。あるいは、濃縮した精子を子宮内に注入する「人工授精」。精子と卵子を同じ培養液に入れて、受精させた受精卵を子宮に戻す「体外受精」などがある。

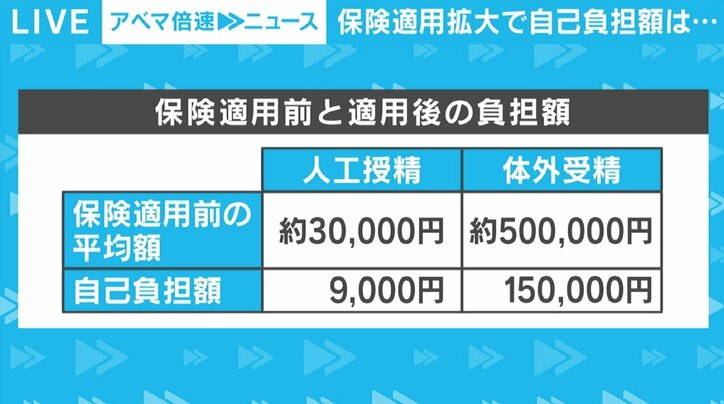

Q.それぞれの治療にかかる費用は? それが保険適用でどのくらい抑えられる?

タイミング法や不妊の原因を調べる検査は、これまでも保険適用の対象となっていた。今回、新たに保険適用の対象となるもので代表的なものは、人工受精や体外受精。

特に体外受精の費用が高く、厚労省の調査では1回あたり平均50万円。人工授精も1回あたり約3万円。これらが保険適用されることで患者の自己負担が3割になるので、体外受精は50万円が15万円に、人工受精は3万円が9000円と、かなり負担は軽減される。

Q.治療の回数制限、年齢制限があるようだが。

今回の保険適用は、治療回数と女性の年齢に制限がある。治療開始の時点で女性が43歳未満であることが、保険適用の条件になる。回数については、40歳未満であれば1人の子どもについて通算6回まで、40歳以上43歳未満であれば通算3回までと決められている。

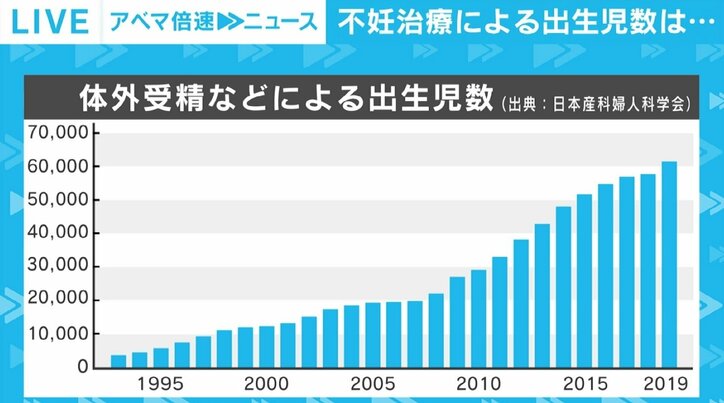

Q.不妊治療をしているカップルはどのくらいいる?

晩婚化などの影響で増加傾向にあり、5.5組に1組と言われている。実際に不妊治療での体外受精の出生数は最新の統計では6万人以上、14人に1人が体外受精で生まれている。取材したクリニックでは、患者の平均年齢が40~41歳で、1年間に600人の赤ちゃんが不妊治療を通じて生まれている。

Q.不妊治療にはどれくらいの費用がかかる?

体外受精1回で50万円なので、数回だけでもあっという間に100万円を超えてしまう。「もうここまで払ったから後には引けない」というところで、引き際が難しいために数百万円までいってしまうような話も聞く。私が取材した夫婦は、これまでに1000万円費やされたとうかがった。

Q.肉体的にも精神的にも負担は大きい?

不妊治療は通院の頻度が多いようで、「生理がきたから何日目に来てください」「生理が終わって何日目にまた来てください」「排卵がきたら来てください」としていると、仕事をされている方の場合、生理がいつくるかがわからないので、会議と被ってしまった時などにどっちを取るのか。仕事との両立が難しい。また、やはり経済的なこともあるので、夫婦の話し合いも精神的にくるのだと思う。

Q.今後は費用に尻込みしていた人たちの希望になる?

年齢の若いカップルや、この先は経済的に諦めようとしていたカップルにとっては、やはり希望になると思う。取材したクリニックでは、保険適用となる4月を待っているカップルも多いと聞いた。

1日から不妊治療の保険適用が始まったわけだが、これまでも助成金は国から出ていた。今回の保険適用と同じように、助成金にも年齢や回数に制限はあったが、1回の治療につき原則30万円が助成されていた。例えば、1回30万円の体外受精を受けた場合、助成金で患者負担が0円だったものが、保険適用だと9万円の負担になるということもある。

皆さんが同じ治療をするわけではない。今回保険適用されたのは一部の治療で、そこを超える部分はこれまで同様に自由診療になる。自由診療と保険適用は混合ではできないので、そうなった場合はすべて自己負担になり、逆に負担が増えてしまうケースも考えられる。この対象外になった方たちへの新たな助成金が求められるのではないか。

Q.不妊治療に対して周囲が気をつけることは?

私の周りにも不妊治療を始めた友人がいるが、職場で「治療のために病院に行く」という話はなかなか聞かない。そういったことを気軽に言えるような環境づくりや、周囲の理解も必要だと思う。

実際に民間の企業で、今回の保険適用をきっかけに社内で不妊治療に取り組みやすいように実証実験を行っているところもあると聞いている。不妊治療は女性だけでなく、男性不妊もある。診察に男性も一緒に行くようなケースもけっこうあるので、女性だけが仕事を辞めるということではなく、働きながら治療と両立できる環境づくりが必要だと思う。

この記事の画像一覧