今年3月に出版された『失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック』(小学館)。新聞社などで活躍する約20人の記者たちが、“自戒の念”を込めて執筆したというその内容は、これまでメディアで当たり前のように使われてきた表現に、性差別や偏見だととられかねないものがあることを問題提起している。

【映像】"価値観は増やすべき""無意識な偏見がある" ジェンダー表現について徹底討論

4日の『ABEMA Prime』では、同書が投げかけた問題提起を、著者とともに議論した。

■PVを気にして、より強い見出しを付けてしまう傾向も

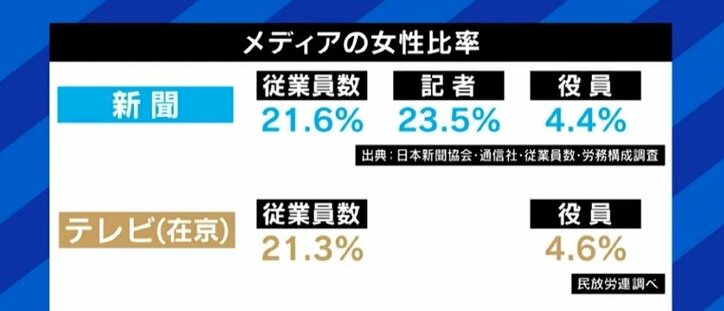

執筆者の一人で、新聞労連(日本新聞労働組合連合)委員長の吉永磨美氏(毎日新聞記者)は「新聞社は男性の多い職場だし、私たちが当たり前だと考えて出しているものが、果たして多くの人にとって受け入れられるものになっているのか、という疑問から出発している。それは新聞社で働く人たちの疑問でもあるし、読者やテレビの視聴者の疑問でもあると思う」と話す。

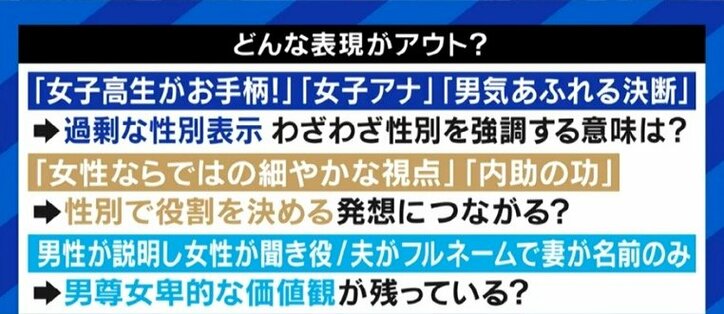

例えば「女子高生がお手柄」という見出しについて吉永氏は「文脈にもよるし、ケース・バイ・ケースなので、これがニュースとしてどうなのか、というところに立ち返った上でなら、そういう見出しもありかもしれない。そうではなく、“女子高生というのは非力で、そういうことはできないはずだ”ということで付けていないだろうか、ということを考えることが大切だ」と指摘。

「世の中が男性中心主義的な、男性が有利である社会であることは間違いないと思う。それが絶対的に悪いというわけではないが、価値観や表現を無自覚に受け入れるのではなく、もう一度、考え直す、問い直す。絶対的な答えはないからこそ、自分たちでアップデートしていくことが大事じゃないか」。

新聞労連役員の中塚久美子氏(朝日新聞記者)も、「男性も育児を手伝うべき」「女性社長、家庭との両立」といった表現について、「女性ならこういう役割、男性だとこういう役割という、自分の中にあるものが出てしまっていることがある」と明かした上で、近年は“ウェブでどれだけ見られたか”というPV数が評価基準になったことで、よりきわどく、より強い見出しを付けてしまう傾向もあると明かす。

「よくあるのが、プロ野球の始球式の“ノーバン投球”という表現だ。タレントさんの投球がノーバウンドでキャッチャーまで届いたということだが、そもそもノーバンだったかどうかはそんなに重要じゃないはずで、明らかに“ノーパン”と読み間違いをしてもらおうと思っているのではないか」。

こうした課題について書籍にした背景には、業界の“変わらなさ”への危機感もあった。「労働組合の仲間の一人が新聞社のデジタル部門にいて、社内で“そういうのはやめた方がいい”と問題提起をしたそうだが、“PVが取れるから”と使い続けていると。内部で話が通らないんだったら、自分たちでガイドラインのようなものを作り、業界全体が考え直す機運を作れないだろうかと考えた」(中塚氏)。

■無意識の偏見に向き合うところからスタートすべきじゃないか

一方、雑誌「TOKYODOT」共同編集長も務めるモデルの益若つばさは「逆に“使ってはいけない表現”を作りすぎてしまうというのは、多様性とは違うのではないかという思いもある。私は“女らしい”という表現が好きだが、今後、そんなことは言っちゃダメだ、ということになるかもしれない。そうすると、私の個性はどこに行ってしまうのだろうと思うはずだ。

最近も、“奥さん”と“嫁”と“妻”と、どれは使って良くて、どれはダメなんだっけ?と混乱した。結局、何かを排除しただけでは終わらないし、例えば“女子”と付くものを廃止するだけでなく、“男性”と付けることで表現を増やすということもできるのではないか」と問題提起。

元毎日新聞記者のジャーナリスト、佐々木俊尚氏は「新聞の見出しの付け方や文章の書き方というのは、自分たちの都合や“紋切り型”の集合体だ。社会面のトップ記事でも500〜600文字ぐらいの少ない文字数の中に要素を組み込まなければならないし、しかもごく短時間で仕上げなければならない。そうなると、頭の中に詰まっている、昔から使われている表現を当てはめていく、ということになってしまう。

僕が新聞社に入社したのは80年代末のことだが、当時は今よりもひどい表現が山ほどあった。例えば留置所の容疑者について取材に行き、警察署長に“朝食は食べましたか”と尋ねて“食べました”という答えが返ってくると、“ペロリと平らげた”と書くようなこともあった」と振り返る。

中塚氏は「ジェンダー表現の問題の根底には差別心、差別があるということは指摘しておきたい。そこまで行かずとも、無意識に偏見というものがある。そこに向き合うところからスタートすべきじゃないか。例えば夫と妻の間の主従関係を新聞がそのまま表現してしまうのがどうなのかという問題があるし、あるいは“人妻”という表現も、そこにどういう思いが込められているのか。性的な意味を含ませているんじゃないか、既婚者とかでもいいのではないか、と考えることが必要だ。

やはり対話の相手や、その方がパートナーのことをどのように考えていらっしゃるのかとかでも言葉の使い方は違ってくると思うし、これだという答えはない。

だからこそ最初は慎重に、相手を傷つけない、不快なものにならない表現を使うということだと思う」と話した。

■メディアの表現が社会に広まることで、やがて文化になっていく

こうした議論は、学生たちの間でも。40年以上の歴史を持つ『青山学院大学新聞』の学生記者たちの間でも、30年以上前から続いてきた人気企画に疑問の声が上がったという。編集委員会の平井翼氏は「“キャンパスの華”と言って、言ってしまえば“容姿端麗”な学生の記事を書くコーナーがルッキズムを体現しているんじゃないのか、という話になった」と振り返る。

同じく編集委員会メンバーの白鳥礼珠氏は「気持ち悪い文体で書くという習わしがあって、私はかなり気持ち悪いな、自分がこういうふうに書くのは…と思ったので、あまり不快感を与えないような記事を書くべきじゃないかと話した」と明かす。こうした指摘を受け、昨年からは成績優秀者や留学生、職員など、“キャンパスで輝く人”を取り上げるコーナーにリニューアルした。

平井氏は「自分自身、今までがこうだったんだから、このままでいいやという部分が確かにあったと思う。それでも時代の流れによって、この言葉は良くないんだなと、書き手と受け手が一緒になって変えていかなきゃいけないと思う」と語った。

こうした論点についてフリーアナウンサーの柴田阿弥は「極論だが、頭の良い人や容姿端麗な人、足が速い人など、いわゆる“才能”で稼ぐ権利を侵害してはいけないと思う。私の所属するセント・フォースでは最近『原色美人キャスター大図鑑』という冊子を出したが、別にルッキズムではなく、自分たちで“美人キャスターがいる事務所ですよ”というブランディングでやったことだ。

一方で、オリンピックを報じる時などに、“美しすぎるアスリート”“イケメン特集”のような表現も当たり前のように存在していた。アナウンサーやモデルなど、ある程度は容姿の求められる職業に就いている人がそのように見られるのは仕方がない。しかし、容姿で判断される仕事じゃない人たちを勝手に“美しすぎる”などと括るのは良くないと思う。切り分けて考える必要がある」と懸念を示す。

佐々木氏は「これは規制するものではなく、文化が変わっていくことによってだんだんと醸成されていくものだと思う。それこそ20年くらい前のテレビ番組では、ゲイをバカにするような企画があった。しかし、今そんなことをすれば皆が引く。今回の『失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック』も、日常会話の表現というよりは社内で自律的にコントロールする必要のあるメディアの表現の話であって、それらが社会に広まることで、やがて文化になっていく。そのことを踏まえて考えることが必要で、一気に社会全体を規制することには反対だ。その意味では、単に“不快だ”とか“気持ち悪い”という理由で表現をやめさせるのではなく、ロジックとして組み立てて欲しいと思う」と問題提起していた。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧