政府が衆参両院に示した植田和男氏を次の日銀総裁に起用する案。日銀の新総裁候補・植田和男氏とは、どのような人物なのだろうか。『ABEMAヒルズ』は、元日経新聞の記者で経済アナリストの後藤達也氏に話を聞いた。

植田氏の経歴は、東京教育大学附属駒場高校(現・筑波大学附属駒場高校)を卒業後、東京大学理学部へ進み、経済学部へ学士入学。MITで博士号を取得し、東京大学経済学部教授などを歴任。1998~2005年に日銀審議委員を務めた。学者出身の総裁となれば、史上初となる。

――植田氏の起用案をどう見ている?

後藤:非常にサプライズだった。今までは財務省や日銀の出身者がなるのが慣例だったので、「日銀の副総裁をしていた人がなるのでは」とみられていた。ただ、アメリカ、ヨーロッパの中央銀行トップには学者出身が多かったりするので、グローバルに見たら必ずしも珍しい動きではない。実際、植田氏は日本でも金融政策研究者としてトップの方だ。1998~2005年の間に務めた日銀審議委員も、金融政策を決める9人のボードメンバーの1人だった。実際に日銀の金融政策の運営にも携わっていたことになる。日銀でも非常に評判の高い方で、多くが適任じゃないかといった評価をしている。

――マーケットの反応についてはどう見ている?

後藤:そもそも、今の日銀の副総裁・雨宮氏が総裁になる見方が有力で、黒田体制の金融緩和が続くと思われていた。突然、植田氏の名前が出てきたので「金融緩和が続かないのではないか」と発表時は円高株安方向に動いていた。しかし、植田氏は「今の金融緩和は適切だ」と評価していて、継続が必要だと話しているので4月の新体制で急激に変わることはないだろう。段々落ち着いてきているのではないかという印象だ。

ただ、植田氏は「適切な金融政策はどういうものなのか」を、必ずしも黒田総裁のやり方に捕らわれずに考えていく面はあると思う。黒田総裁は安倍元総理の時代に選ばれたが、岸田総理は安倍元総理とは金融政策に対するスタンスも違うと言われている。闇雲に2%の物価上昇を目指すために、副作用があってもとにかく金融緩和するスタンスを取ってきた黒田総裁のトーンが弱まる可能性はあるだろう。急に利上げをすることはないにしても、黒田総裁と比べると金融緩和のアクセルの入れ方を調整してくる可能性はあり得る。

――世界の金融ニュースを扱う「Bloomberg(ブルームバーグ)」でも「Who-eda?」という記事が書かれ、“意外性”が強調されていた?

後藤:十数年前に日銀の審議院をやっていた方を詳細に覚えている投資家は多くないだろう。ただ、学会と中央銀行の中で植田氏は極めて有名な方なので、「ちゃんとした人が選ばれたんだ」という認識はジワジワ広がっているのではないか。

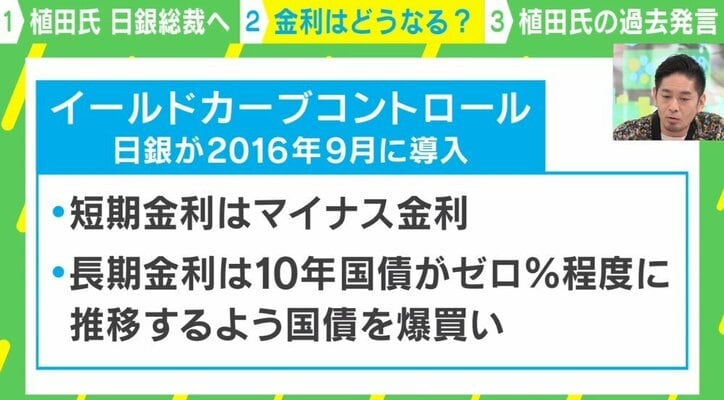

後藤氏が話した“副作用のある金融緩和”とは、日銀が2016年に導入した「イールドカーブコントロール」のこと。この政策は、短期金利を操作してマイナス金利にした上で、10年国債の利回りが0%程度で推移するよう、長期国債を買い入れて“長期金利を操作する”というものだ。『ABEMAヒルズ』に出演したBuzzFeed Japan編集長の神庭亮介氏も、この政策に気になる点があると明かす。

神庭:年内にもイールドカーブコントロールの見直しがあってもおかしくない?

後藤:副作用が非常に多くなってきているので、イールドカーブコントロールを続けていることが物価、賃金、景気にどこまでいい影響を及ぼすのか読みづらいところが識者から指摘されている。その点で植田氏はゼロベースで議論をして必要性が薄ければ解除することも議論するのではないか。

神庭:植田氏は、金融緩和に積極的なハト派と呼ばれるスタンスなのか、引き締めに積極的なタカ派なのか、そのどちらでもない中間的なポジションなのか。どう見ている?

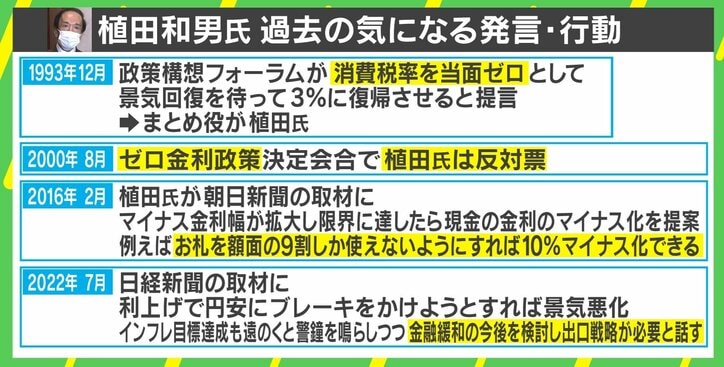

後藤:非常に難しい。どちらかというと中間的だと思うが、2000年にゼロ金利を解除して利上げするという決断を日銀がしたとき、植田氏は反対している。こうした経緯もあって、金融緩和を押し進めるハト派なのではないかという解釈が多い。あまり効果のない金融政策を続けても良くないという議論を過去にしていたこともあり、先程のYCC(イールドカーブコントロール)も含めて、短絡的な捉え方よりも、状況に応じて岸田政権と議論したり、事務方との議論を踏まえた上で政策を決めていくのではないか。

もうひとつ重要なのは、植田氏が「分かりやすい金融政策が大事だ」と言っていること。イールドカーブコントロールなどを理解している国民はほとんどいないだろう。そういう意味でも日銀は「何をやっているのか」「どう国民に貢献するのか」という説明の部分が改善されれば、国民にとってもいいのかなと思う。

神庭:植田氏は「わかりやすい話をわかりづらく話すのが特技」という評判もある。市場との対話の面で黒田さんよりわかりやすくなるのか?

後藤:そう期待したい。植田氏は確かに専門家として難しい論文もたくさん書いているが、一般の方にわかりやすいよう噛み砕いた本も出版している。国民にわかりにくい金融政策はあまりいい政策ではないという意識もあるので、事務方の力も借りてシンプルでわかりやすい形になっていくのではないかと期待している。ただ、いずれにしても金融政策は非常にややこしいので未知数だろう。

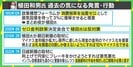

植田氏は、過去にゼロ金利政策に反対票を入れたほかにも、マイナス金利幅が限界に達したときの対応として現金の金利のマイナス化を提案。「お札を額面の9割しか使えないようにすれば、10%マイナス化できる」という発言もあった。さらに去年、日経新聞の取材に「利上げで円安にブレーキをかけようとすれば景気が悪化する。インフレ目標達成も遠のく」と警鐘を鳴らしつつ、「金融緩和の今後を検討し出口戦略が必要」と話していた。

神庭:過去には消費税の減税を提言したことも。金融政策以外の部分で、経済学者としての植田氏はどういうスタンス?

後藤:財政をそれなりに使った方がいいという考え方はあるだろう。その点で、今後政府と日銀の間での役割分担をどうするのか、どういう経済の形が国民に望ましいのかを議論していくのではないか。これまで金融緩和は、黒田総裁の下で10年間ものすごく行われてきたが、正直なところ物価目標は達成されていない。金融緩和でどこまで景気が浮上したかも計りにくい。日本経済を温めるためには、財政をもっと出さなきゃいけないという議論もあり、政府に対して植田氏が意見することもあるのではないか。ただ、財政をどうするかはあくまで政府が考えること、あるいは国民が託すものだ。日銀自体には財政を動かす権限も権利もないので、「あるべき経済とは」という議論を通じてにじみ出していくのではないか。

――植田氏を総裁にする新体制で副総裁を含めた人事案についてどう見ている?

後藤:副総裁は、日銀出身の内田眞一氏と、金融庁出身の氷見野良三氏という方になった。すごくバランスの取れた人事だと言われている。植田氏は、政策に精通してるといっても日銀を十数年離れているので、市場との対話を含めて直近の細かいところまではわからないだろう。その点、内田氏はここ20年余りの金融政策の立案ほとんど全てに携わってきた方なので、副作用も含めた全体としての要点整理を熟知している“懐刀”として活躍するだろう。

氷見野氏は銀行経営に精通していて、特に国際金融規制の交渉で、海外の要人との交渉を非常に重ねてきた方だ。そういった“海外のパイプ”という意味でもこの3人の中で重要な役割を果たすのではないか。3人それぞれの役割がうまく分担される形で回っていく人事だと見ている。

(『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧