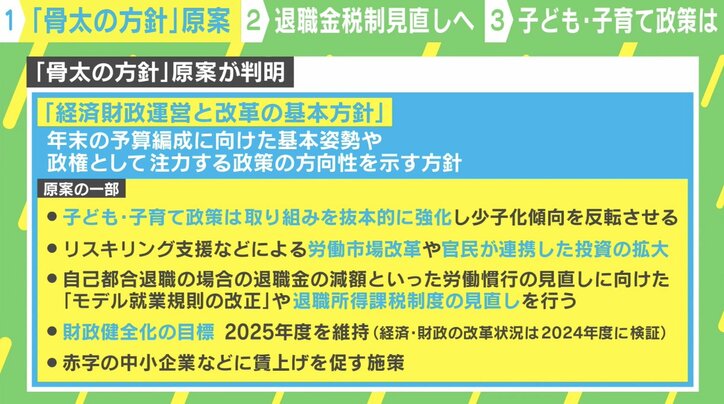

7日に開催された経済財政諮問会議。政府は、経済財政運営の指針「骨太の方針」の原案を示した。

原案では、30年ぶりの高水準となった賃上げなど、「前向きな動きをさらに加速させるとき」として、「人への投資」の強化、「官民が連携した投資」の拡大などを掲げている。

また、少子化対策については「こども・子育て政策は最も有効な未来への投資であり政府を挙げて取組を抜本強化し、少子化傾向を反転させる」としている。

そんな中、原案には私たちの暮らしや人生設計に大きな影響を与えるかもしれない「退職金所得課税の見直し」という案もある。

毎月の給料やボーナスと同様に所得税がかかる退職金。現在の制度では「退職所得控除」によって税負担が軽減されていて、勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みになっている。

例えば、勤続年数が15年の人の場合、その退職所得控除額は「40万円×15年」で600万円。それに対し、25年の人は「800万円+70万円×(25年-20年)」で1150万円。勤続20年を超えると課税が大幅に軽減されるのだ。

今回の原案では、現行制度が「成長分野への労働移動の円滑化」や「働き手が自由に転職して企業を移動できる環境」を妨げる1つの要因となっているのではないかとして退職所得課税制度の見直しが盛り込まれている。

つまり終身雇用を想定していた人にとっては、手にする退職金が減ってしまう可能性もあるのだ。

また転職や結婚などを理由に自分の意志で退職を申し出る「自己都合退職」については、退職金が減額されるという現在の労働慣行を見直すよう指摘してる。

多くの人の老後の資金となる退職金――。もし現行制度が見直されたら、私たちの生活設計も考え直す必要が出てくるかもしれない。

政府は今月中旬にもこれらの方針を閣議決定するとしている。

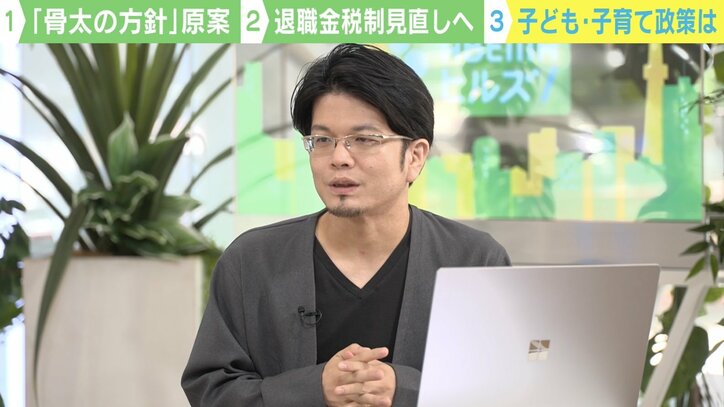

「骨太の方針」がこの内容で進められると影響はどのくらい大きいのだろうか。ニュース番組『ABEMAヒルズ』に出演した、経済アナリストの森永康平氏は以下のように解説する。

「個人に直接関係するところは“退職所得課税制度の見直し”。政府が見直す理由は、日本には転職をせずに1社に居続ける人たちが多いので、労働市場を流動化させるため変えようと。しかし、『あと何年か粘れば退職金もらえるぜ』といったマインドの人は税制が変わったとしても、『よし、転職するか』とはならない。この制度変更で割り食うのはもう少しで勤続年数20年となる50歳前後の方。これは、ただの事実上の増税という見方になる」

そして、原案の「子育て政策」について森永氏は持論を展開した。

「子育て政策のための財源徴収は社会保険料の引き上げからとなっている。現に、子どもを作らない理由の一つとして所得や経済的な不安があると考える人が多いにもかかわらず、保険料を上げることをすると手取りが減る。そうすると少子化対策ではなく少子化政策になってしまう」

そして、原案には「赤字の中小企業などに賃上げを促す施策」がある。そもそも赤字なのにどうやって賃上げするのか。

「結論からいうと無理な話。今回の方針案の中で、施策としてリスキリングとDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進して業務効率を上げることとあったが、そもそもの体力がない。中小企業はデジタル化に対する設備投資する余裕がないので、『賃上げしろ』という前に、それができる環境を政府側が作ってあげてから経営者(中小企業)に依頼することが筋だ」

原案の良かった点は。

「今までの政権に比べると、最近出てきたウクライナや北朝鮮、中国の問題などの安全保障や防衛に関することが記載されていた点は良かった」

(『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧