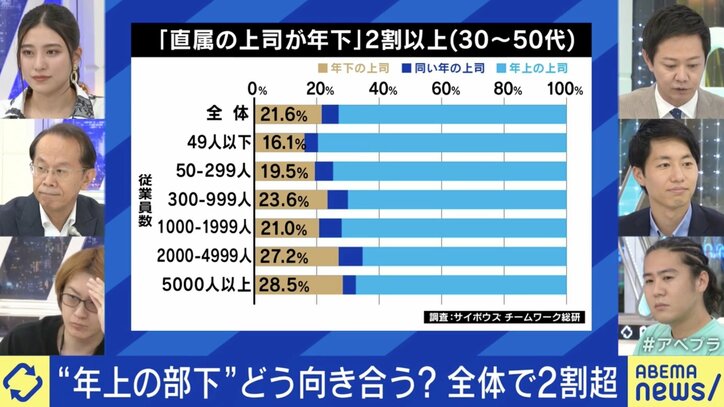

先月、サイボウズが行った調査によって「直属の上司が年下である割合が20%以上」という結果と共に“双方のやりづらさ”も浮き彫りとなった。

【映像】「二十歳で社長の実業家」が実践 「年上と上手く付き合う方法」

年下の上司から年上の部下に対し「固定観念や長年染みついたやり方を変えるのに苦労した」「すぐ卑屈になる。経験値を活かしてくれればいいのに」といった意見が出た。その一方、SNSでは年下の上司に対し「仕事を教えようとすると嫌な顔される」「年下からの指示には拒否感が強い」との声があがった。

年功序列からジョブ型、成果型の雇用形態が広がる中、働くシニア層も増えている日本。『ABEMA Prime』では、「年下の上司」と「年上の部下」の関係改善を考えた。

■“双方やりづらい”の根っこにあるもの

年下上司・年上部下に関して、ネットには

「ちょっと前まで部下だったヤツに顎で使われる」

「役職定年で後輩が上司に…給料も激減でストレス」

「周りへの威厳のために年上の俺を注意してる」

「管理職の立場にこだわって部下の仕事を手伝わない」

といった声が。著書に『「年上の部下」をもったら読む本』があり、年下上司・年上部下、両方の話を聞く立場にあるコンサルタントの濱田秀彦氏は「どんな職場にも年下上司・年上部下への不満の芽はある」と実情を語った。

この“やりづらさの根っこ”にあるものについて、プロデューサー・慶応義塾大学特任准教授の若新雄純氏は「昭和、平成、令和に関係なく、僕らは小学校入学から高校まで年功序列の環境に置かれる。12年間、先輩が偉い、先輩を敬う、先輩に敬語を使うという訓練を受けることで年功序列が染み付いてしまう。そんな我々が卒業して社会に出たからといって、その価値観が簡単に覆えるわけがない」と考えを示した。

■「実力で出世した」と考えない

では、どのように「年下の上司」と「年上の部下」の関係改善を図ればいいのか?

若新氏は「『自分は実力で上に上がった』と思うからおかしくなる。そうではなく、『100%運』だと考えるべきだ。運良く才能を持っていたり、人に慕われたりしただけだ。1年でスタメンに入った人は5倍10倍努力したやつじゃなく、親から類まれな運動神経を譲られた運のいいやつだ。こう捉えると『幸運にも年下なのに上に立たせていただいた。運のおかげで自分の立場がある』と、年上の部下に対しても敬意を持てるし、親切になれる」と提案した。

別の観点として、リディラバ代表の安部敏樹氏は「年下の上司が出てくる時は、抜擢した人物がいるはずだ。その人物には当然責任があるので、“抜擢後”もうまく回るまでサポートする必要がある」と述べた。

年下上司・年上部下の関係性がうまくいっている例として濱田氏は「先輩のことを人間的にはちゃんと尊敬しているケースだ。例えば2人で食事に行った際にさっと上座を勧めたりする。年上部下の年代の人はそういうことにかなり敏感なので、ちょっとしたことで『立ててくれているんだな』と伝わる。一方で『いつまでにこれを仕上げてください。ここだけはこうしてください。お願いします』とピシッと指示を出すことも大切だ。『できればやっていただくとうれしいのですが…』と頼んでしまっては部下の方も動きようがない」との見方を示した。

若新氏は「人間は弱いので業務上の役割で上に立つと、どこかで相手を見下しかねないリスクがある。その点に留意して、部下になったからといってお茶をいれさせたりしないなどの配慮は必要だ。それが回りまわって組織の動きやすさとかにつながっていく」と述べた。

(『ABEMA Prime』より)