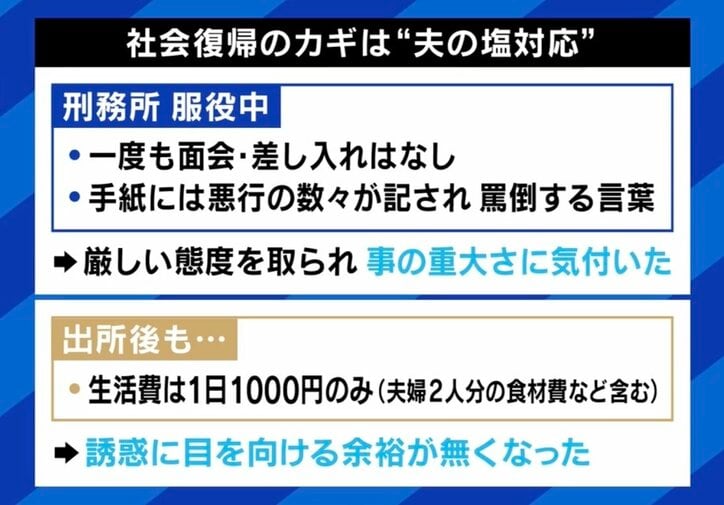

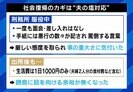

受刑者や依存症者の家族を支援する「碧の森」の代表・湯浅静香氏。今でこそ支援する側だが、10代から20代にかけて様々な悪行に手を染めてきた。30歳を過ぎて結婚するが、「結婚生活がすごくつまらなく感じて、盗むことでスリルを味わいたかった。決してその物が欲しいとか、お金がないということではなかった」。万引きを繰り返して度々逮捕され、それでも止められずにいたため、約2年半の実刑判決を受け服役。その間、夫は一度たりとも面会に来ることはなかった。

「毎回届く手紙はほぼ罵倒。私がやったことがつらつらと書かれている」。夫の厳しい態度でやっと湯浅氏は事の重大さに気づいたそうだ。「もし夫が“静香、愛している。早く帰ってきて。いつまでも待っている”というような言葉をかけていたら、私は調子に乗っていただろう。今のこの生活は絶対になかったと思う」と話す。

愛する家族が罪を犯した時、厳しく接するのか、優しく手を差し伸べるのか。また、どんな行動をとるべきなのか。27日の『ABEMA Prime』で当事者とともに考えた。

■「累犯者は差し入れと面会が異常に多かった」

社会復帰のカギとなった夫の対応について、湯浅氏は「最初の頃は共依存状態だったので、『奥さんを刑務所に行かせたいのか?』と検事に言われれば、『行かせたくないから罰金を払う』。それは今思えばイネーブリングで、間違った支援の仕方をしてしまったと夫は言う。その後の服役で、夫は“こんな女に情をかける必要はない”と徹底的に私を憎むようにして、手紙には恨み言しか書かなかった。『俺は手を差し伸べることはできるけど、その手をつかむかどうかは静香次第だ』という短い手紙も来た。『夫は私を捨てるんだ』と思って半月くらい経った頃、“見捨てられてない。差し伸べてくれているこの手を掴まなかったら、出所してまた薬物・ギャンブル・窃盗、もしかしたら自死を選ぶかもしれない”という未来が見えてしまった。その手紙のおかげでスイッチが切り替わった」と話す。

離婚という選択にはならなかったのか。「夫はかなりリアリストで、“出所して変化がなければ離婚すればいい。それが早いか遅いだけの差だ”というスタンスだった。もちろん今も、私が薬物やギャンブルにはしったり、何か物を盗んだりすれば、当然離婚だということは言われている」という。

湯浅氏は刑務所に入った際、人間観察をしてあることがわかったそうだ。「累犯者は差し入れと面会が異常に多かった。ということは、やはり更生につながっていない。それに気づいて、夫が一度も来ない、手紙は罵倒ばかりというのは“私はラッキーかもしれない”と思った」と明かす。

さらに、「例えば、サーティワンのメニューとファッション雑誌を差し入れてもらっている子がいた。そんなものを見たところで食べられないし、着られないわけだ。聞いてみると、『出たら食べる。着るんだよ』と言っていて、更生について考えてないんだと。こうなったら駄目だと思って、私は差し入れをお願いしたことは一切ない」と述べた。

■“優しく支えたい”は逆効果に?

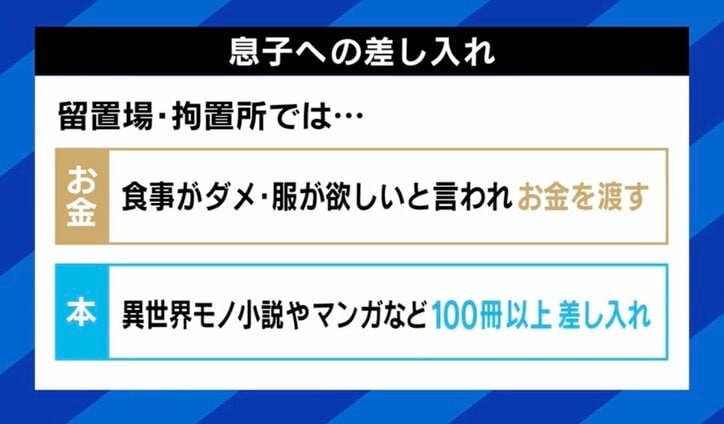

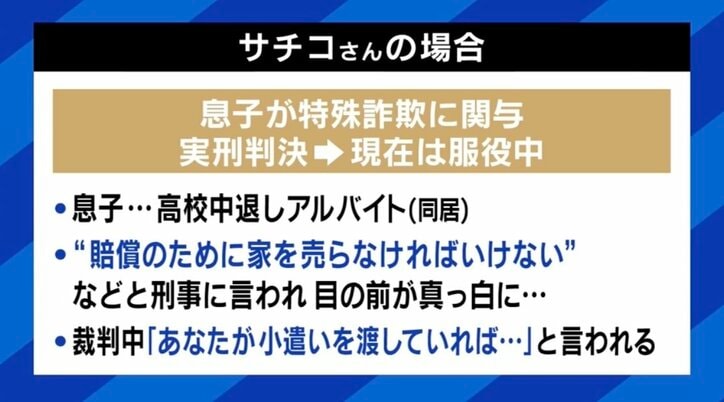

「できる限りの支援をしてあげたい」と思う人も少なくない。現在、息子が特殊詐欺に関与し、服役中だというサチコさん。息子が逮捕されたばかりの頃はかなり甘やかしてしまったそうで、「留置所から拘置所に行く際は漫画とか異世界に入り込むような内容の小説を、何百冊と買って送った」と話す。

湯浅氏に相談したところ、「手紙をなるべく送らない。お金は送らない。面会には行かない」ということを言われたという。「服役中ははっきり言ってやることがない。なので、家族に『漫画を差し入れてくれ』『欲しいものを買いたいからお金をくれ』といったわがままを言うケースがある」と湯浅氏は説明。

間に第三者が入ることで、「私との手紙のやり取りでは、『何々を差し入れてくれ』『何々が足りない』ということは言ってこない。こちらからは、『なんでここに来たと思う?』『どうしてこうなっちゃったんだろう?』と、更生に向けて考えてもらうような手紙を出している」とした。

サチコさんは、刑事から「賠償のために家を売らなければいけない」と言われ目の前が真っ白になったほか、裁判中に「あなたが小遣いを渡してれば」と言われたという。湯浅氏は「そういうことを言われてしまうと、親御さんは“自分の教育方針が悪かったんじゃないか”とすごく自責の念にかられてしまう。刑事や検事の方の言い方もあったりするけれども、ご両親と本人が犯罪をしたことは全く別問題として捉えていくべきだ」と指摘した。

プロデューサーで慶応大学特任准教授の若新雄純氏は「長年ニートや引きこもりと言われるような人たちとたくさん付き合ってきたが、彼らは二言目には『実家に帰る』『親に甘える』と言う。実は親に甘える行為はセーフティネットになっていなくて、何の力も鍛えられず、次またどこかへ出ていく能力も養われず、社会とつながるきっかけをなくしていく可能性もある。親としては“私が生んで育てたんだから責任がある”と全方位的に引き受けることになりがちだ。そうではなく、親子という関係を超えて踏みとどまる力が必要なのではないか」との見方を示した。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧