高齢化や過疎化などの問題を抱える自治体をデジタルの力で手助けしようという動きが始まっている。「このままでは手遅れになる」との思いで故郷の町長になり、地方創生に取り組む元官僚を取材した。

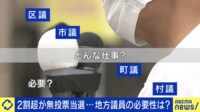

政府は、デジタル技術を用いて国や自治体の業務を効率化するためのデジタル行財政改革会議を新たに設置。政府と有識者の意見交換会が始まる中、自治体でのデジタル活用を積極的に進めているのが、山形県の西川町だ。

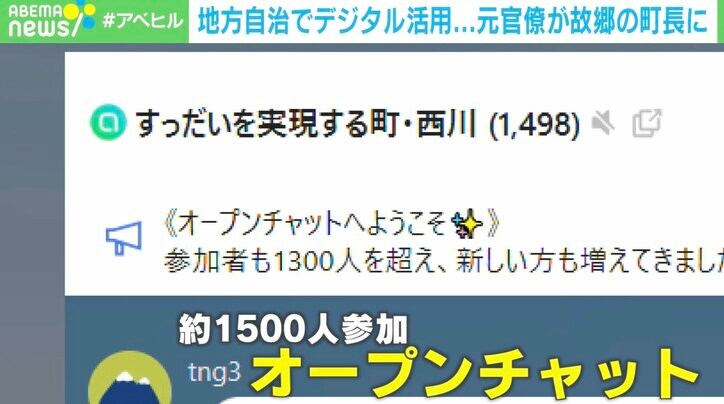

「LINEのオープンチャット機能を使って、双方向で匿名で議論をできるグループラインを作った。実際に『倒木があります。早く(対応)してください』『停電になったら発電機はこの地域にあるんですか』など具体的な質問があって、それを千人以上が見ている中で私や職員も回答して、そういった対応をダイレクトにできるところがいいのかなと思う」(山形県西川町・菅野大志町長)

町からの情報発信やメンバーとの意思疎通がはかれる、町内外約1500人が参加するオープンチャット。過疎化の進む西川町の人口は5000人に満たない中で驚くべき参加人数を誇る。さらに、自治体初となるNFTを活用したデジタル住民票の発行や、メタバース空間での交流などの取り組みも行われている。

先進的なデジタル活用を自治体で採用する背景には、菅野町長の経歴が関係していた。

「最初は財務省に入り、金融庁と財務省を行ったり来たりしていた。東日本大震災が起きてからはずっと地方創生の仕事を担当していた」

大学卒業後、各省庁で勤務してきた菅野町長。町長になる直前は、デジタル田園都市国家構想実現会議の事務局で、衰退する地方自治体の現状を目の当たりにした。

「“地方自治体の存続可能性はどこまでか”という調査をした時に、人口4000人以下かつ高齢化率45%以上は、人口が増えた事例は特殊要因を除いてほぼ無いこと調査を知った。その中で我が町、故郷(西川町)は当時4800人だった。しかし年間100人ずつ減っていたので、(4000人まで)あと8年だなと。もう高齢化率は47%に達しているので、デジタル田園(都市国家構想)の新しい知識を持っている今が挑戦する時だなと思った」

思い描く政策を進めるために武器となったのが、これまでの経験だった。交付金など、国の制度に精通し、どんなアイデアがあれば交付されるのかなど、財源を調達するためのノウハウがあったのだ。

菅野氏が町長になり発行したデジタル住民票は1000人の募集に対して、約13400件と応募が殺到。公園の命名ができるNFTのオークションを開催すると、土地の価格が80万円にもかかわらず、130万円で落札された。

「お年寄りの方から『話し相手が欲しい』とか、雪の多い町なので『家の中でも体操できるようにしたい』などの要望をいただいた。そこで考えたのが、タブレットの中に話せるAIを入れること。それが体操を教えるという取り組みを今行っている」

税収も増え、減少が続いていた人口が増える現象も出てきているという西川町。地方自治体はいま、生き残りをかけた競争の時代を迎えていると菅野町長は話す。

「今までの首長は政治的な安定とかを重視されていたかと思うが、地方創生も各省庁も公平性より競争を前提にした社会になっている。とはいえ、失敗したという自治体がたくさん出てしまうと『やはりチャレンジしない方が良いんだな』となってしまうので、私は挑戦している自治体はしっかり成功しないといけないと思っている。そうすることで日本が挑戦をして、地域が生産年齢人口を増加できるのではと信じている」(『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧