東日本大震災から13年。ニュース番組『ABEMA Morning』では、避難所での生活をきっかけに生まれたある取り組みを取材した。

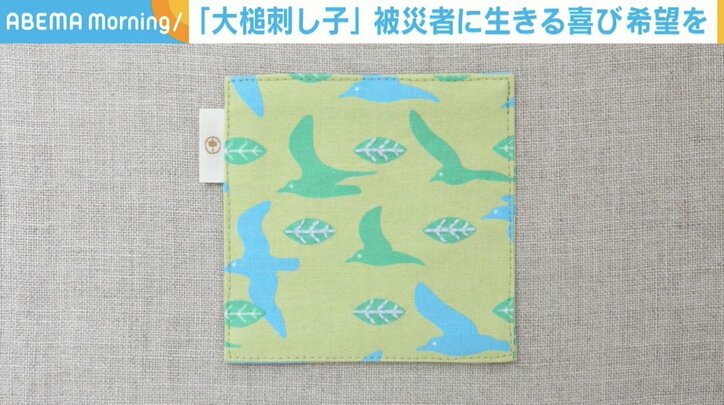

緑の生地にカモメと葉っぱが描かれたコースター。葉っぱには優しいブルーの糸が見える。岩手県大槌町で作られている「大槌指し子」だ。

「刺し子は、もともと布を丈夫にして長く使うために、針で糸を通す作業のこと」

こう話すのは、事業部長として「大槌刺し子」に約9年間携わり、現在、運営団体であるNPO法人「テラ・ルネッサンス」の理事長を務める吉田真衣さん。

刺し子とは、布地の上にひと針、ひと針ほどこすことで、布を丈夫にし、模様を描く日本の伝統手芸のこと。「大槌刺し子」も大槌町の住民たちが手作業で作っている。

今から13年前、2011年3月11日に発生した東日本大震災。津波による甚大な被害を受けた岩手県大槌町では、1200人以上が犠牲となった(2023年7月時点)。多くの人が避難生活を余儀なくされるなか、避難所で支援活動をしていたボランティアは“あること”に気が付いたという。

「男性の方は瓦礫の撤去など、やることが山積みの一方で、高齢の女性は避難所で何もすることがなく、肩身の狭い思いをしていたり、震災の辛い記憶を思い出す日々を送っていた姿をボランティアの方々が見ていた。震災から3カ月経ったころ、”刺し子”という東北に根付いている手芸なら、針と糸、そして布があれば音を立てずに、小さなスペースで刺し子づくりができる」

避難生活を送る女性たちに、針仕事を通してもう一度生きる喜びや希望を見つけてほしい。そんな想いから始まったのが「大槌復興刺し子プロジェクト」。

プロジェクトを発案したボランティアと縁があり、NPO法人「テラ・ルネッサンス」が運営を担うことになった。最初は大槌町のシンボルである“カモメ”をモチーフにした布巾やコースターを制作。オンラインストアで販売するとたちまち売り切れとなった。

はじめは避難所の一角で行われていた制作はその後、大槌町の中心部にある一軒家へと場所を移す。そこで開かれるようになったのが「刺し子会」。作り手である“刺し子さん”たちが集まって作業をしたり、お茶をしたりする場になった。参加する“刺し子さん”たちからは、このような声が聞かれたという。

「心が無心になることで、嫌なことを忘れることができたのが、すごく良くて。“刺し子会”で皆さんと交流することが、心の拠り所になっていたという声も今まで頂いている」

また、刺し子をすることは、こうした被災者の「心のケア」になっただけでなく、生活を再建するための「資金作り」にもなった。吉田さんは、ある“刺し子さん”から言われた言葉が今でも心に残っているそうだ。

「震災から約8年経ったころ、ご自宅を仮設住宅から新しい家に再建されたときに、『刺し子を通して貯めたお金で寝具を買ったんだよ』と伺った。『まいちゃんもいつか泊まりにきてね』と言われたときは、すごく嬉しかったというか、ジーンとした」

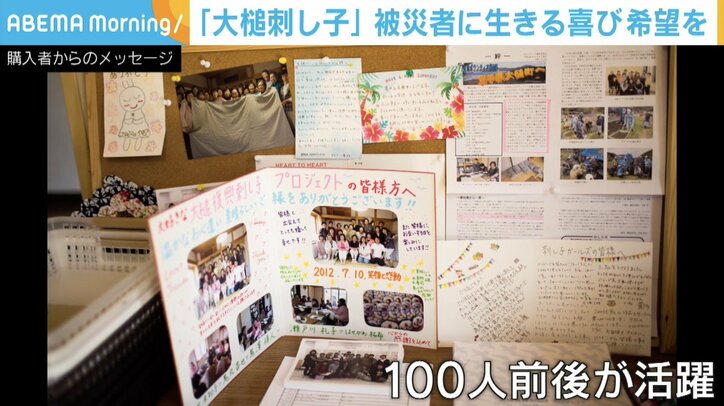

こうして活動を続け、多い時期には100人前後が活躍していたという。さまざまな企業とのコラボレーションも積極的に行い、良品計画とのコラボ商品はヨーロッパでも販売された。また2015年には、大槌町のふるさと納税の返礼品としても取り扱いが開始。

しかし、震災から時が経つにつれ、販売の場となっていた復興イベントは減り、復興支援として売り続けることは難しくなっていった。

そこで吉田さんたちは、刺し子の専門家を招き講習会を行うなどして技術を向上させ、刺し子そのものの魅力で買ってもらえることを目指す。そして、震災から10年が経った2021年には名称から「復興」の文字を取り、「大槌刺し子」として再出発した。

「“復興”を越えて未来を見たときに、刺し子が『ものを大切にする』という日本の昔ながらの人たちの心が育ててきた手芸だと思うので。手仕事の価値を伝えることで持続可能な社会に貢献したり、大槌という地方、色んな過疎化の問題を抱えている地方が元気になる。そして、伝統手芸も元気になることに貢献できたらと」

“復興”を越えて新たな段階へと進む大槌刺し子だが、プロジェクトに関わる人たちは刺し子を通して震災復興に貢献したいという想いを今でも持ち続けている。2016年の熊本地震をはじめ、大きな災害が起きた時には支援活動を行ってきた。今年1月の能登半島地震でも「くるみボタンセット」という商品を販売し、その収益の全額を子供たちの居場所づくりなどの支援活動を行うNPOに寄付した。

「(刺し子さんたちは)自分たちが辛かったときに支援を受けたことが心の支えだったり、本当に嬉しかった。『お互い様だよね』という気持ちで皆さんやられている」

吉田さんは「大槌刺し子」のような取り組みが、新しいモデルとして他の地域へも広がっていくことを望んでいる。

「刺し子を通して、プロジェクトが生まれて、今まで継続していること。そうした刺し子さんたちの経験も時折伝えることによって、皆さんが生活再建する糧になったり、そういったことに貢献できたらいいと思う」

そんな大槌刺し子は、今回新たなブランド「サシコギャルズ」を立ち上げる。刺し子が地域の産業として自立することを目指して、ファッションブランド「KUON」と共に立ち上げる。

「サシコギャルズ」という名前は、「復興のその先を示す」目標を達成する上で「元気・前向き・偏見を持たない」といったギャルの精神が必要ではないかということで名付けたそうだ。

オリジナルアイテムの製作のほか、依頼者からぬいぐるみやスニーカー、ジーンズなどを預かり、刺し子やパッチワークで新たな価値を加えて生まれ変わらせる「リターン」というサービスの展開を計画しているとのこと。(『ABEMA Morning』より)

この記事の画像一覧