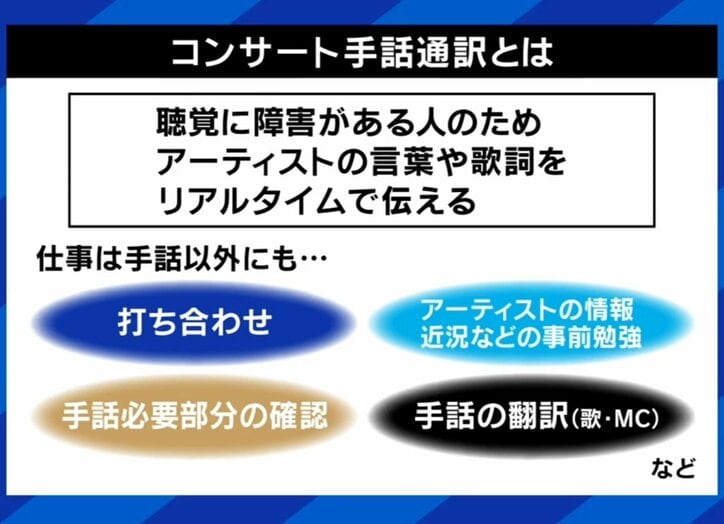

「コンサート手話通訳」という職業がある。ニュースなどで見られる聴覚障害を持つ人に向けて言葉を手話で伝える通訳と同じく、コンサート手話通訳はその名の通り、アーティストの歌詞やMCを伝えるものだ。日本ではあまり馴染みがないが、海外では有名アーティストのライブで「主役を食った!」と言われるほどのパフォーマンスが、SNSで話題になったこともある。

【映像】もはやパフォーマンス「コンサート手話通訳」実際の様子

長谷川恵美理さんは、コンサート手話通訳の活動を11年前から続けている。「アーティストの思い、そこに手話をのせて視覚化で伝える。それがコンサート手話通訳の役割」と、歌詞の言葉一つ一つを切り取るように手話にするのではなく、曲全体を伝えるように心掛けているという。さらに歌詞がない楽曲でも、今どの楽器が演奏しているかなどを伝えることで、楽しさを深められるという。『ABEMA Prime』では長谷川さんとともに、コンサート手話通訳の役割について、深く考えた。

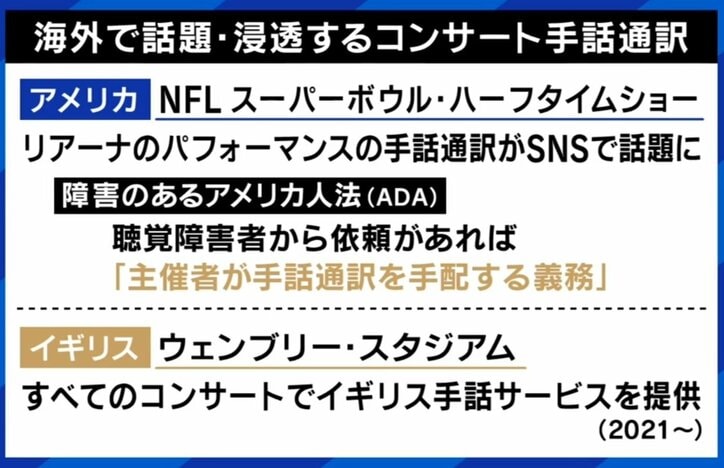

■海外では著名アーティストも手話通訳を採用

長谷川さんは、コンサート手話通訳「Emily」として活動、これまでに150回以上の現場を経験している。母が聴覚障害のCODAとして育ったが、その母が大のエンタメ好きであることに影響を受けてのものだ。これまで10年間はボランティアで、ノーギャラで手話通訳をしてきたが、今年4月から障害者差別解消法の「合理的配慮」が義務化。しっかりと“仕事”として、コンサートを開催する事業者などからオファーが来るようになったという。

長谷川さんは「コンサートの来場者の中で、聴覚障害者の方々も体で楽しんでいる。会場の皆さんと同じように、リアルをそのまま通訳している。パフォーマンスのような見せ方は海外では主流で、日本では様々なアーティストの要望に合わせてやっている」といい、楽曲の歌詞の他にも、MCなども通訳する。さらに歌詞がない=言葉がない楽曲についても「音を通訳する。たとえば音楽の状態が、スタートがピアノから入るのであれば『ピアノから』とする。そうすると事前と調べている人たちが『この曲だ』とリンクする」と、楽曲の流れを伝えるのだという。

手話通訳は、想像以上にハードだ。一般的な手話通訳では複数人が交代しながら務めることも多いが、担い手が少ないコンサート手話通訳では、2時間を超えるようなライブを1人で対応することもある。「まだ専門職が普及していないので、交代が用意できるかというのも課題」だという。

■聴覚障害者「聞こえる方と一緒に楽しみたい」

担当する通訳によって、違いがあるのもまだ“味”だ。長谷川さんが「手話通訳の方々の感性によって誤差がある。そこを選ぶのがアーティスト。アーティストによって合うもの・合うものが出てくる」と述べると、ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「ある種の2次コンテンツだ。誰が翻訳するかで微妙にテイストが変わるのは、翻訳者の力量だ。英語翻訳でも『元の英語の文章、そのままじゃない』と怒る人もいるかもしれないが、翻訳者の性格や、特異性があって日本人に伝わっているならば、それでいい。ある意味、文化の伝え方は一様ではないので、そこにいろいろな人が挟まって、表現が変わってくるのは、文化の伝播の理由としてアリだ」と説明した。

聴覚障害者の来場者は、実際にコンサート手話通訳によって、どう楽しめているのか。先天性の聴覚障害があるさあやさんは、会場内では音の振動の大きさ、会場の照明を目で見て楽しんできた。ここにコンサート手話通訳が入ることで「何の曲を歌っているかすぐわかる」「MCもリアルタイムで理解できる」「周りの観客と同じタイミングで盛り上がることができる」など、よりライブ感を味わえるようになった。「コンサート手話通訳がいない時は20%ぐらいの楽しみ方。聞こえるファンと同じように、私も一体感を楽しめるので、手話通訳はすごく必要。80%ぐらい楽しめるようになった。聞こえる・聞こえない関係なく、みんなで楽しみたい。固定の聞こえない人だけで楽しむのではなく一緒に楽しみたい」と語った。

これには佐々木氏も「障害のある人・ない人が同じ空間で関係なく、同じことができるのがユニバーサルという言葉の基本的な理念だ。コンサート手話という演技と、音楽のライブがだんだん融合していくのでは。バンドでもフューチャリング何々のようにボーカルだけ別の人が出ている形態もよくある。そういう形態で1人のアーティストとしての手話通訳と音楽アーティストのグループが、いろいろな組み合わせになる可能性はあるのでは」と、単なる「通訳」という役割だけではなく、「アーティスト」になる未来にも触れていた。

(『ABEMA Prime』より)