Xに投稿されるや「イヤな言葉」とコメント欄でも共感を呼んでいるのは、人に指導をしているときについ言ってしまいがちな「あの言葉」。

【映像】納得! 「前にも言いましたよね」がキケンな理由(7万位いいね獲得の投稿)

「今年ダントツで聞いて良かった話は(中略)スタッフに仕事を教えて、うまくできなかったとき『前にも言いましたよね』という表現は、ゼッタイ使ってはならない。と教えてくれたこと」

およそ7万件のいいねがつくなど、話題となった投稿をした「やっち」さんは、今年の秋に、大手自動車メーカーに定年まで勤めていた人から「教育する上で大切にしたこと」として聞いた話がもとになったと話す。

「(『前に言ったよね』と伝えてしまうと)ミスを隠すようになったり、そもそも聞いてこなくなってしまう。そうなると教育そのものが進まなくなる」

「前にも言いましたよね」は使われがち?

理解ができた部分について褒め、間違っている部分があったら責めるのではなく、指摘して改善する。その具体的な言い方についてもやっちさんはXに投稿している。

「【1度しか伝えてないのに、よくここまで理解できましたね。ココだけ改善しましょう】と、スタッフが報告しやすくなる伝え方が良い。と教えてもらって人生ほんと楽になった」

また、今回、Xで共有しようと思ったきっかけは、やっちさん自身も言った経験と言われた経験があり、共感したからだという。

「前にも言いましたよね」という表現は今も職場では「使われがち」なのか? 街の人に聞いてみると…

「上の方から振られた仕事に対して、簡単なミスをしてしまうと『それ前に言ったじゃん』という話はよくある」(32歳 営業職)

「自分で調べても答えが出ない時に上司に相談すると『前にも言ったから自分で調べてください』などと返された」(26歳 営業職)

「前にも言いましたよね」は「自己防衛」?

日本メンタルアップ支援機構の大野萌子代表は「『前にも言いましたよね』は上司から部下にかける(典型的な)NGフレーズだ」と指摘。その上でこの言葉には言う側の「自己防衛」的な意味合いも含まれていると話す。

「言い換えると『私は伝えたよ』ということであり、『私に非はないからね』っていう“自己防衛的”な意味合いがすごく大きい」

また、言われた側が真面目な人ほど「自分に問題がある」と考えてしまい、自信を喪失してしまうという。さらに、聞くタイミングを見計らった結果、かえって相手にとって都合が悪い時に聞いてしまって「前にも言いましたよね」を“引き出してしまう”こともあると大野さんは指摘する。

「前にも言いましたよね」と責め立てるのではなく、大切なのは「どこまで理解しているか」をしっかりと確認することなのだ。

よく聞かれる質問はフォルダに明文化

では、どうすれば「前にも言いましたよね」などの言葉で部下を傷つけることを回避できるのか?

ダイヤモンド・ライフ 副編集長の神庭亮介氏は「よく聞かれる質問をQ&Aなどの方式で共有フォルダ上に明文化しておき、聞かれた際には『ここにマニュアルがまとめてあります』とリンクを貼ればいい。部下の方も疑問点が生じたらまずは社内ポータルや共有フォルダを検索し、分からなかったら上司に聞くということを基本動作としてやった方がいい」と提案した。

「みんな大変」は「デカ主語ハラスメント」

上司に言われたらイヤな言葉は「前にも言いましたよね」だけではない。街の声は…

「やっぱり『仕事が遅い』とか『遅えよ』みたいな言葉にはヘコむ」(20代・ラジオ営業)

「『そういうの全然ダメ』とか、説明している途中で『もうそれやらなくていいから。次のこれやって』と言われることも」(20代・メーカー営業)

「『適当でいいから』『大体で』などの雑な指示」(30代・コンサルティング)

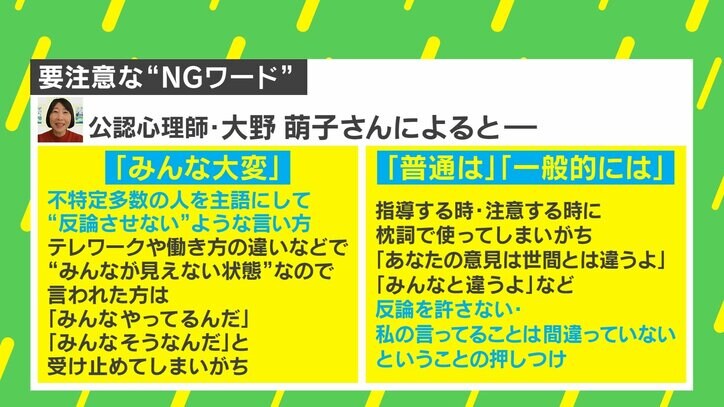

さらに、日本メンタルアップ支援機構の大野萌子代表によると、「みんな大変」という言葉はテレワークなどで働き方が見えない中、不特定多数の人を主語にして反論させないような言い方であり、「普通は」「一般的には」という言葉は「私の言っていることは間違っていない」という押しつけになっているという。

神庭氏は大野代表が挙げた「みんな大変」「普通は」という言葉に対して「デカ主語ハラスメントだ」と指摘。

「『私はこう思う』という“アイメッセージ”で言えばいいものを、わざわざ主語を大きくして『みんな』などと言うのは『Aちゃんのこと、みんな嫌いだって言ってたよ』と言う小学生と変わらない」

さらに神庭氏は「相手やシチュエーションによって、かけるべき言葉は変わる。完璧主義で手が止まってしまう人には『ざっくりで大丈夫です』という言い方が有効なこともあるし、少し雑な人なら『時間はかかっても丁寧に』と伝えるのがいいだろう」とした上で「言い方の問題も大きい」と説明した。

「まったく同じ言葉でも、言い方次第で詰問にもなるし、フレンドリーな声掛けにもなる。表情や雰囲気など言語以外の情報量は大きいが、リモートだとそういうニュアンスが届きづらいこともある。特に何かミスを指摘する際は、ミスを憎んで人を憎まずの気持ちが大事。人格否定と捉えられないように、語尾を『かもしれないです』と柔らかくすることもある」

(『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧