■「認知症は日常の延長で始まり、少しずつ進むもの」

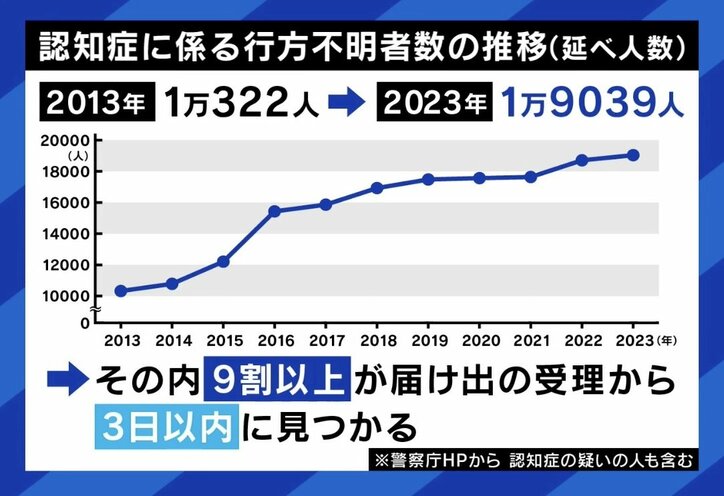

認知症の行方不明者の行動について、認知症介護研究・研修東京センターの永田久美子副センター長は、地理的条件によって大きく異なると説明する。「毎年250人ほどが行方不明のまま。道路沿いをずっと行く、川沿いを行く、あるいは山のほうに行ってしまうとか。20km以上歩く方もいて、普段足がそんなに強く見えなくても、帰りたい一心で想像以上に歩く方もいる。一方で、ごく近所の家の間や、使われていない工場の裏など、身近な所で見つかる方もいる」。

厚労省の研究班によると、認知症高齢者の数は、2022年の443.2万人から、2025年には471.6万人、2030年には523.1万人、2040年には584.2万人に増加すると推計している。それに加え、永田氏は「以前に比べて1人暮らしの方が増え、そもそも家から離れて帰れなくなったことに誰も気がつかない」と指摘する。

判断が難しいのは、「認知症は日常の延長で始まり、少しずつ進むもの。行方不明になる方の6割近くは軽度や、診断前の方だったりするので、家族も気づいておらず、警察に保護されて初めて気づく方も多い」ということ。さらに誤解もあるとし、「『徘徊』という言葉は使わないようになっている。散歩に行って、たまたま出先でパニックになったり、夏なんかは脱水で体調が悪くなった時にわからなくなる。また、何かのアクシデント、いつも曲がっている角の木が切り倒されていたり、家が壊されて目印がなくなったために、どんどん歩いてしまう。普通に暮らしていても、意外とそういうことがきっかけになる方もいる」と述べた。

パックンは、「子どもが小さかった頃は、迷子になったら近くの人に話しかけるよう教えていた。それは大人に対してもできることか?」と尋ねる。これに永田氏は、「認知症かな?と思ったら、自分から『帰れない』『教えてほしい』と言おう、ヒヤッとしたらまず止まって、道の端っこでしゃがみ込んでもいいから落ち着こうと、本人たちが工夫とアイデアを今まさに伝授し合っている。認知症の診断前からでも、外に少しオープンにして、仲間と早く繋がって自分で備えるというのが、非常に大きなことだと思う」との見方を示した。

認知症の行方不明者の要介護度は、介護保険申請前(26.2%)、要支援1(3.0%)、要支援2(2.8%)、要介護1(24.0%)で56%を占め、ある程度歩けるがゆえに起きている面もある。永田氏は、軽度の認知症の行方不明を防ぐためとして、「位置情報検索付きの携帯を使えるようサポート」「地域包括支援センターや地域の人と認知症であることを共有」「自治体の『SOSネットワーク』に事前登録」「GPSを靴や持ち物につけるなど位置情報の把握」を推奨した。

なお、岡崎洋さんに関する問い合わせは、一般社団法人日本失踪者捜索協力機構(代表番号0570-034-110)まで。

(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧