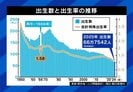

■過去には出生率激減も…丙午って何?

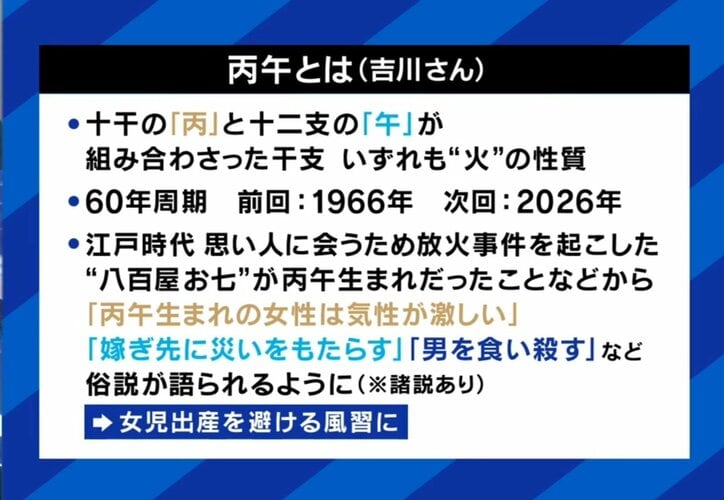

『ひのえうま 江戸から令和の迷信と日本社会』の著者で、大阪大学大学院の吉川徹教授は、丙午について、十干の「丙」と十二支の「牛」が組み合わさった干支で、いずれも“火”の性質を持つと説明する。60年周期で、前回は1966年、次回は2026年だ。

起源としては、江戸時代、思い人に会うため放火事件を起こした“八百屋お七”が丙午生まれだったことなどから、「丙午生まれの女性は気性が激しい」「嫁ぎ先に災いをもたらす」「男を食い殺す」など俗説が語られる(※諸説あり)ようになり、女児出産を避ける風習につながったという。

自らも1966年の丙午生まれである吉川氏は、「日本にしかない迷信で、始まったのは200〜300年前。もともとはフェイクニュースだ」と語る。「“八百屋お七”の話を、井原西鶴らの戯曲家がおかしく広めた。それが江戸文化に広まり、『気の強い災いを起こす女性が生まれる』『そういう女性とは結婚しない方がいい』と言われるようになり、予防的に『丙午に女児が生まれないようにする』という迷信が広がった結果、昭和に史上最大の出生減へと発展した」。

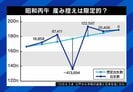

1966年の丙午については、「出産の先送りと前倒しにより、全体的には子どもの数はさほど減っていない。約50万人減ったと言われるが、出生数が前倒し・先送りで3分の1ずつ増えており、実際の子どもの数は16万人減でしかない。そのため、赤ちゃんを産まない少子化が一時的に起きたわけではない」と分析する。

丙午の迎え方にも変化があるようだ。「時代によって、やり方は違った。昭和の丙午では、生殖科学の情報が父母に伝えられていて、みんなが避妊のやり方を知っていた。出産タイミングをずらす“計画出産”の動きがある中で、丙午の影響を受け、一時的にその前後に産む動きになった」。

また、「驚くべきことに、この時の親世代は、必ずしも丙午が恐ろしくて避けたわけではなかった。『明るい家族計画』として、出生間隔を空けて、子どもも2人程度でいいという社会の流れが生まれていた。そこにメディアが丙午についてたくさん報道したことで、経済行動学的なナッジ(背中を押されること)が起きたのであって、伝統的な迷信を恐れたわけではない」と話す。

ちなみに1906年の丙午には、出生減が起こっていないという。「当時は今のウクライナと同様に、ロシアと戦争をしていた。日露戦争後のポーツマス講和の翌年だ。父親が戦争に出ていて、そもそも丙午前年の出生数が少なく、帰ってきたのが丙午だった」。

来年春に出産予定のなっぱさん(28)は、子どもが女の子だと判明した直後で、「本心としては女の子が欲しかったため、シンプルにうれしい」という。「妊活を始めた時に、ネットなどで『来年は丙午だ』と知った。ただ祖母は、よく迷信で言われる『五黄の寅(ごおうのとら)』に生まれているが、結婚して子どもを作り、幸せな家庭を築いている。五黄の寅だろうが、丙午だろうが、女性の人生には関係ないのかなと思った」。

■来年の丙午、出生率に影響は?今後の考え方は