風疹の流行が止まらない。患者数(10日まで)は首都圏を中心に、去年1年間の患者数のほぼ12倍にあたる1103人が確認されており、妊娠中の女性が感染した場合、子どもが白内障、難聴、心疾患などの先天性障害を引き起こす可能性がある。2012~2013年にかけて大流行した際には1万6000人を超える患者が確認され、耳や腎臓などに障害が起きた赤ちゃんは45人に上り、うち11人が死亡している。

19日放送のAbemaTV『AbemaPrime』では、その先天性風疹症候群に直面した当事者の大畑茂子さんに話を聞いた。大畑さんは「このままいくと、2012~2013年を超える流行になってしまうと聞いている。風疹で苦しむ人をもう作りたくないし、私のような思いを誰にもしてほしくない」。そんな思いから、番組への出演を快諾してくれた。

■「このまま人工妊娠中絶手術をして帰るよね?」

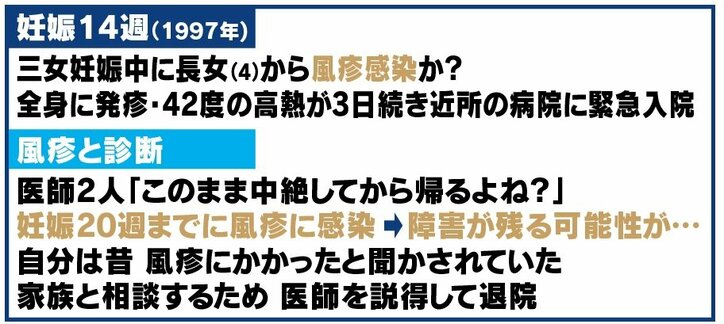

1997年、大畑さんは妊娠14週で風疹に感染した。「娘が風疹にかかり、看病していた。治った頃に突然、体中に湿疹が出た。大変なことになったという気はしていたが、母からは風疹にかかったことがあると聞いていたし、妊娠中に、とは夢にも思っていなかった」。

病院での受診後一旦は帰宅するも、42度の高熱が3日間続き、緊急入院した。「1週間ほどで熱と湿疹が引き、すっかり完治した。そして退院の前日、主治医の先生に"大畑さん、このまま人工妊娠中絶手術をして帰るよね"と言われた。"どうしてですか?"と尋ねると、先生は"風疹にかかったんだよ?"と、私が産む気でいることに驚いた様子だった。ただ、先生も"風疹だと確定してから考えても遅くはない"と言ってくれたので、その日は帰宅することになった」。

しかし、やはり風疹に感染していたことが判明する。「改めて、"お子さん、どうしますか"と言われた。"妊娠中に風疹に罹患した人は、皆さん出産を諦められるので、データもない。急いで家族で決めて返事をしてください"と。悩んだし、苦しかった。自分のお腹の中に宿った、自分よりも大事な命。それを無かったことにしなさいと迫られるのは、消えてなくなりたいくらい辛い。正直なところ、産む勇気もなければ、なかったことにする勇気もなく、本当にどうしたらいいか分からなかった」。

回答期限当日の朝まで、家族で話し合った。「でも、どうしてもなかったことにしようという話にはならなかった。長女や次女が病気をしたり、ケガをしたりしたとき時は病院の先生もみんな一生懸命助けてくれるのに、どうしてお腹の中にいるこの子だけが、私が風疹にかかったからというだけで無かったことにされないといけないのか、どうしても理解ができなかった。どんな子でもいいから私は会いたかった。私は産みたい、産ませてほしいってお願いをして、産ませてもらった」。

背中を押してくれたのは、今は亡き母、そして夫からの言葉だったという。「母は"もしたくさんの障害を持って生まれてきたら、私の籍に入れて私の子として育ててあげるから、産みたかったら産んだらいいやん"と言ってくれた。主人も"どんな子でも僕らの子やろ"と。もちろんご事情があって諦めないといけない方もたくさんいらっしゃるが、私はどうしても諦めきれなかった。そういうことを迫られるのが風疹だ」。

■「私が風疹にかかったせいで…」罪悪感、今も

医師は「うちでは出産した人はほとんどいない」と話し、消極的ながらも出産を承諾した。「妊娠中は本来楽しみなはずなのに、私は不安だらけだった。考えないでいようと思ったが、聴こえないんだろうな、見えないんだろうな、というようなことを想像した」。

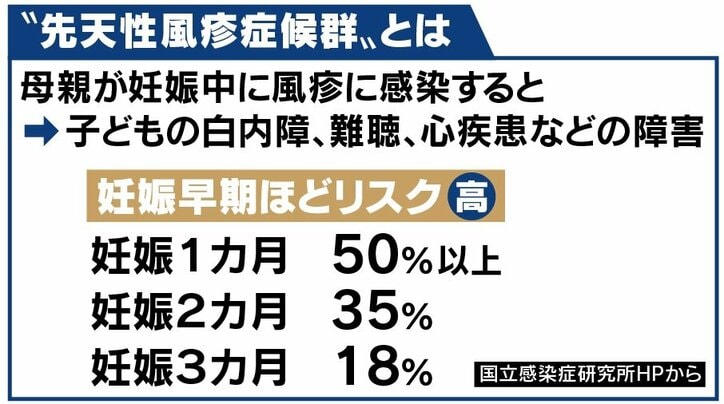

先天性風疹症候群は妊娠早期ほどそのリスクが高く、妊娠1か月で50%以上、妊娠2か月で35%、妊娠3か月で18%と次第に低減していくとされる。国立感染症研究所の加藤茂孝元室長(ウイルス学)は「胎児には心臓を作る時期、目を作るという時期、という段階があるので、時期によって影響が違う。心臓疾患と白内障と難聴が三大症状といわれていて、早い時期ほど重症になる」と話す。

また、「風疹のことを調べていくうちに、流行年には人工妊娠中絶の数が上がるというのが分かった。計算上、先天性風疹症候群の子どもが1人の生まれる陰で、その60倍くらいの中絶件数があった。しかし、胎児側の組織のウイルス遺伝子を調べることができるようになってからは、お母さんが風疹にかかっても、3分の2の子どもは無事に生まれることがわかってきた。大畑さんが三女を妊娠した頃は、風疹になったら諦める、というのが産婦人科学の主流だったが、今はウイルス遺伝子診断を行い、多くの子どもが救われるようになった」と説明した。

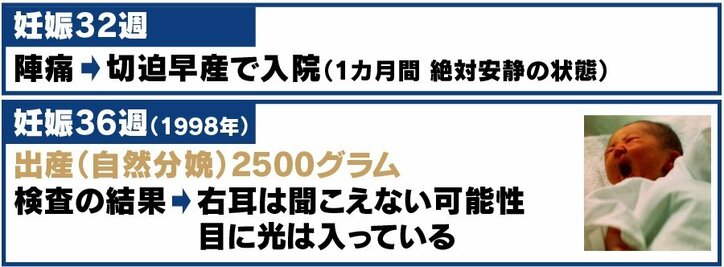

妊娠32週での切迫早産による入院を経て、妊娠36週に自然分娩で2500gの女の子を出産した。検査結果は、右耳は聴こえない可能性があるが、目に光は入っているというものだった。成長に伴い、徐々に右耳に軽度の難聴、気管支が未発達ということが判明した。

それから15年間、娘は元気に成長していったものの、障害が先天性風疹症候群によるものであることを周りの人には明かせずにいたという。「娘には言っていたが、周囲の方には言えなかった。子どもに障がいが出ると言われていたのに産んでしまったという罪悪感があった」。

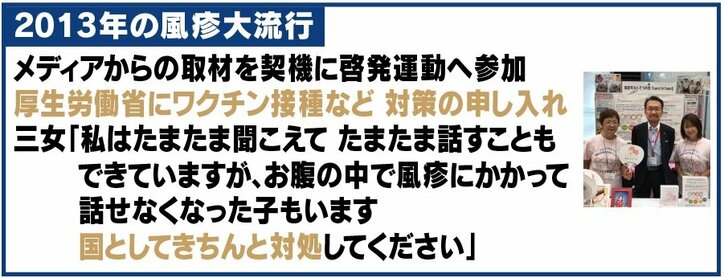

そんな大畑さんは今、当事者たちによる「風疹をなくそうの会『hand in hand』」に参画、啓発活動を行っている。同会では先天性風疹症候群の高校生たちが硬式野球部を作り甲子園を目指した実話を舞台化した『遥かなる甲子園』を来年上演する予定で、クラウドファンディング「Readyfor」での支援も呼びかけている。

■気付かないうちに感染、人に移している可能性も

講談社は流行を受け、1人でも多くの人に風疹の予防接種を受けて欲しいと、医療現場を描いた人気マンガ『コウノドリ』の中から、先天性風疹症候群にまつわるエピソードをインターネット上で無料で公開(24日まで)。作者の鈴ノ木ユウ氏もTwitterで呼びかけている。

官民での取り組みや報道が奏功しているのか、ナビタスクリニック新宿の濱木珠恵院長によると、予防接種を受けに来る人は増えているというが、「症状が出ないで気付かないうちに感染している方も15~30%くらいいると言われており、そのまま人に移している可能性もある」として、さらなる予防接種の啓発・周知徹底を呼びかける。

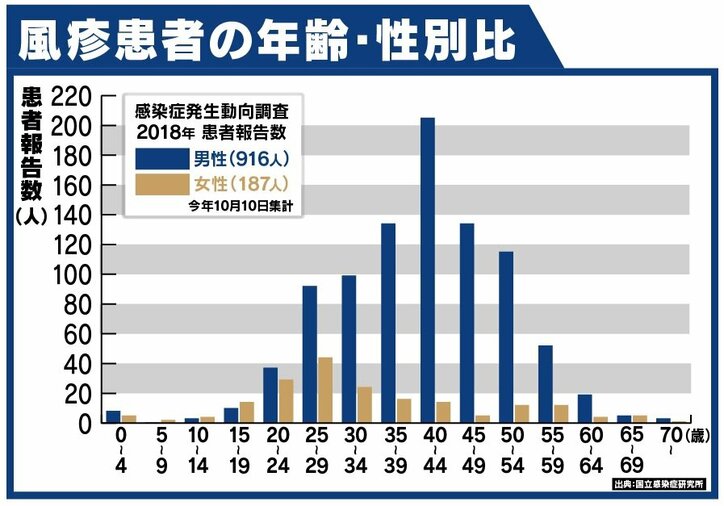

とりわけ流行の中心になりうるのが、30~50代の男性だ。子どもの頃に予防接種を受けていない、もしくは不十分だった世代だ。今年の風疹患者を男女別に見てみると、男性が916人、女性が187人と差があるが、その多くが予防接種歴について「ない」「わからない」と答えたという。

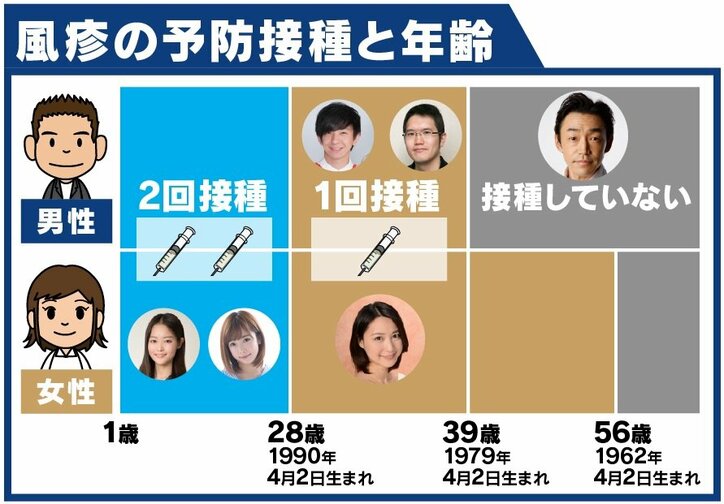

加藤氏は「風疹ワクチンが開発された時、誰に打つのかという議論が世界的になされた。日本とイギリスは、今後子どもを産む思春期の女性に打てばそれで問題解決だということで、中学生の女子だけに打ち、男子には打たなかった時期があった。一方アメリカでは、そもそも流行がなくなれば妊婦も感染しないということで子ども全員に打った。やはりアメリカの方がはるかにいいということが分り、日本も小学校に入るまでに全員2回打つことになった」と説明。

その上で「熱が出て、赤い発疹が出る病気はいくつもある。風疹だったと親は思っていても、本当にそうだったかは抗体を調べないと分からない。また、本当に風疹だったとしても、10年、20年経つと抗体が下がってきてゼロに近くなり、もう一度かかる可能性も出てくる」と指摘した。

大畑さんは「何か病気になる度に、風疹が影響しているのかなという気持ちが今も拭えない。産んだことは後悔していないし、娘と出会えたことは私にとって"宝"だが、風疹にかかってしまったことはいくら謝っても謝りきれない。申し訳ないという気持ちは今も変わらない。前回の大流行でも、皆さん"熱が出たくらい"ではと電車に乗って仕事に行くので、まだ妊娠に気づいていない初期の方に移してしまったというケースがあったと先生たちから聞いている。また、予防接種、MRワクチンを打つことで、無かったことにされる命や、聴こえない世界、見えない世界に生まれてくる命を防ぐことができる。自分の身の回り人、我が子が、というふうに考えていただいて、"注射を打たないと"という意識を持っていただきたい」と訴えた。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)