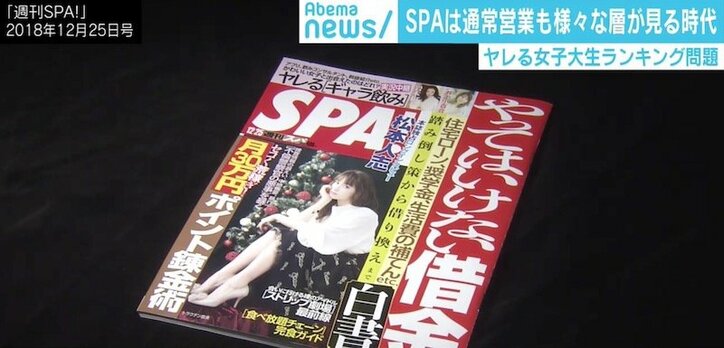

扶桑社の『週刊SPA!』の特集記事をめぐる問題など、インターネット上では今年に入ってからも様々な問題で論争が起きている。ジャーナリストの堀潤氏は、そうした議論の中で、「大きな主語」と「間違った問いの立て方」が問題の本質を見えにくくし、かえって分断を生んでしまっているケースが多いと指摘する。

*

『SPA!』編集部は、逃げずに女子大学生たちとの対話の場を設け、謝り、自分たちの思いを語るところも含めてコンテンツにしてしまう、ある意味での"たくましさ"を見せてくれたと思います。こういう部分も含めてメディアだよね、と感じました。

ただ、この問題をめぐる議論を見ていて感じたのは、やはり「主語の大きさ」です。「○○大学」「女子大学生」「女性」というくくりが大きすぎるために、「実際にそういうことをしている人もいる」「記事を読んでも何とも思わない人もいる」といった反論が飛び交い、議論が水掛け論になっていった、という部分があるのではないでしょうか。

いわゆるポリコレ的な問題をめぐる議論は、「女性が」「男性が」と大きい主語で語ってしまいがちです。そのために「本当にそこに問題があるのだろうか」「誰の話をしているのだろうか」と対象が曖昧になっていき、議論がずれていってしまうのではないでしょうか。

肝心なのは、少なくともメディアに関わる人はそういう問いの立て方をしてはいけない、ということだと思います。僕も「男性は」「女性は」あるいは「LGBTは」という言い方はしないようにしています。個人の実感を語るのは良いと思います。しかし、それぞれ人によって見方・感じ方は違うわけですから。"投網"ではなく、一体そのうちのどれくらいの人がそう思っているのかということも含め、丁寧なアセスメントをして議論を提示するようにしたいですね。あるいは、議論の中でいきなり「MeToo」の旗を掲げてしまうことが、本来の「MeToo」への共感を遠ざけてしまうことになりかねない場合もある、という危うさも考えたいですよね。

「コンビニが"エロ本"を撤去する」というニュースをめぐる論争も、そういう面があると思います。いきなり「男性が」「女性が」という主語で議論を始めてしまうと、男性とは?女性とは?子どもとは?自分はそうは思わないけど?そもそも「エロ本」って何?写真週刊誌はいいの?漫画雑誌のグラビアは良いの?女性誌のセックス特集は?裸の男性タレントの表紙に「抱かれたい男」みたいな特集があるけど?…と、際限がなくなってしまう。

コンビニの雑誌が売れなくなった今、他の商品を置いたほうが良いというコンビニ側の営業戦略もあると思います。複合的な背景があり、議論しがいのあるテーマです。はっきり言ってほとんど意味をなさないと思える「仕切り」を設置してまでそういう雑誌が残されてきたのはなぜなのか?そもそも良いもの・悪いものを選別すべきなのか?するとしたら、誰が判断するのか?といったことを考えるようにしたいわけですよね。そして、その延長線上には、今の日本の性教育の課題を考えるきっかけにもした方が良い。さらに言えば、権力が街から風俗店やホームレスなどを見えなくし、本当の問題点を覆い隠してしまうという話もできるのではないでしょうか。

あるいは2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催が名目だというのなら、「堂々と置いてある国もある」「外国人って誰だ」というのではなく、今まさに海外から来ている人たちはどう思うのか。あるいはコンビニで働いている外国人の方々は、日々どう感じて仕事をしているのか。そうやって検証し、議論を提示していくこともできるのではないでしょうか。表現に関わる話ですし、行政の動きも含め、もう少し丁寧に検証しながら、ファクトを提示していくのがメディア人の役割だと思います。

もう一つ、投げかけられている設問に対し、常に疑問を投げかけるのもメディア人の役割だと思っています。

たとえば辺野古の問題についてローラさんが発言したことに対して、「芸能人が政治的発言をするのはいいのか」「CMのスポンサーは」と、新たな問いがどんどん立てられていったことで、みんなで知恵を出し合うべき問題から遠ざかってはいませんか。本来なら、土砂投入のどんなところに問題点があるのか、ということが問われなければならない。指原莉乃さんが番組中にNGT48の運営について問題提起をした話もそうでした。多くのメディアが、あの時の松本人志さんの発言の是非に集中してしまい、指原さんが議論したかった話には戻りませんでした。

世界を見渡すと、「問いの立て方」によって分断が生まれてしまっているケースが目立ちます。尋ね方はこれで正しいのか。二つに一つではなく、もう一つの選択肢があるのではないか。結局は、旗を立てた時点で、勝利は確実というか、注目を集めるような問いを立てた側の"勝ち"になってしまうんですよ。

だからこそメディア人は「安易な問題設定」に流れず、社会に何を問うのかを常に問い続けなければいけないと思います。僕も『AbemaPrime』などに出演している時には、「その論点で話すのが正しいんでしたっけ?」と遠慮せず言わせてもらうようにしています(笑)。

(23日、談)

■プロフィール

1977年生まれ。ジャーナリスト・キャスター。NPO法人「8bitNews」代表。立教大学卒業後の2001年、アナウンサーとしてNHK入局。岡山放送局、東京アナウンス室を経て2013 年4月、フリーに。現在、AbemaTV『AbemaPrime』などにレギュラー出演中

この記事の画像一覧