1989年6月3日、中国・北京の天安門広場では、数万人の学生らによる抗議活動が行われていた。先導するスピーカーに合わせて「人民を守ろう」と叫ぶ学生たち。

民主化と腐敗政治の打倒、自由経済や少数民族の人権保護などを求める学生と、それを排除しようとする人民解放軍の衝突が起こり始める中、事件はこの翌日に起こった。

6月4日未明、人民解放軍が武力による実力行使に乗り出した。明るくなった天安門広場を埋め尽くしていたのは、おびただしい数の戦車。ここに立ちふさがったのが、1人の若者だ。戦車によじ登って中に話しかけようとする男性に対し、兵士がハッチから顔を出して声をかける。

男性は発進しようとした戦車にもう一度立ちふさがり、兵士と言葉を交わす。その後、数人が駆け寄り男性をその場から離れさせた。この男性の行方は今もわかっていない。

天安門事件から30年。今なお規制が続く中国国内で、事件はどのように把握されているのか。「変わる中国 消せない記憶」と題し特集を組んだ『ニューズウィーク日本版』の長岡義博編集長は「中国の人口の半分が天安門事件を知らないか、事件に関心がないといっていいと思う」と話す。

続けて、「この30年間、中国政府は天安門事件の報道を全く許してこなかった。その結果、若い人たちは生まれてから事件のことを知らないし、少し上の世代でも、事件を知っていてもあえて触れようとしない人が多い」と指摘。中国政府の“思惑”が成功していることについては「信じがたいが、ひとつの国家がその国で起きた重大な事件をなかったことにしてしまうということが現実的に起こっている」と述べた。

とはいえ、政府が民衆に銃を向けたことは事実。人々はなぜ怒らないのか。長岡氏は「民主主義や人権の代わりに、国民に対して経済発展というメリットを提供することができたのが最大のポイントだ」と説明。「逆に民主化運動とか人権運動に関わってしまうと、中国政府に目を付けられて、自分たちのビジネスや商売、出世にも影響する。となると、『関わりたくない』『めんどくさい』という気持ちが先に立って、民主主義や人権に対する関心が蔑ろになっていくというのが、大きな流れだ」とした。

そんな中、中国経済が失速し、米中の貿易戦争も激化している。中国は岐路に立たされているが、長岡氏は「アメリカが中国に対して貿易、ファーウェイに加え、南シナ海の領土問題でプレッシャーをかけていて、中国にとってかつてない厳しい状況。これを乗り切れるかどうかが、中国の次の30年に大きく影響してくる。今まで中国は、経済発展によって国内問題から国民の目を背けさせてきたが、ここで経済が躓くと一気に国内の不満が噴出する可能性をもあり得る」との見方を示した。

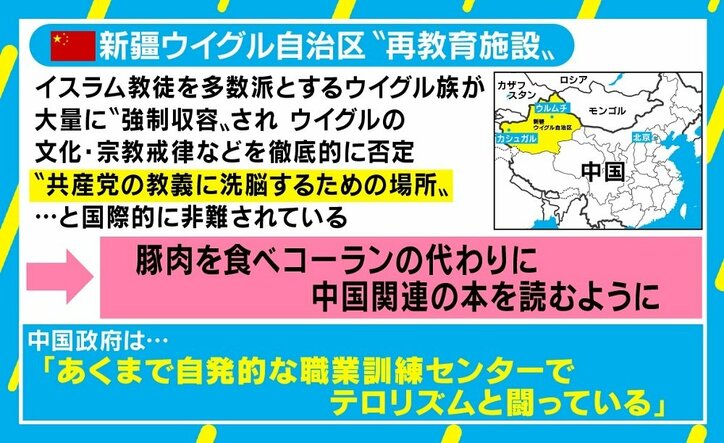

さらに、中国国内の新疆ウイグル自治区にある“再教育施設”が国際社会から批判を受けているが、これも中国国内で報道されていない現状がある。この再教育施設にはイスラム教徒を多数派とするウイグル族が大量に強制収容され、ウイグルの文化・宗教戒律など徹底的に否定するような教育を受けている。共産党の教義に洗脳するための場所、と国際的に非難されている。

中国は「あくまで自発的な職業訓練センターでテロリズムと闘っている」としているが、長岡氏は「“自発的”ならすぐ釈放してあげればいいと思うが、それができないということが施設の本質を物語っている。中国の主要民族は漢族だが、ウイグル族などの少数民族に対する差別意識は根強く残っており、この問題に対する認識が中国国内で広がるのを妨げている要因の一つになっている」と指摘した。

(AbemaTV/『けやきヒルズ』より)