写真家の大西暢夫さんは月に一度、長く“閉ざされた世界”と言われてきた精神病院を訪れる。“精神科病棟の現実を知らせたい”と、自分なりの方法を模索してきた。この日たずねたのは、千葉県習志野市にある三橋病院。統合失調症など、精神疾患がある約80人が入院している。

撮影は原則、二日がかり。「基本的に無理はせず、その場で成立したところでシャッターを切っている」という大西さん。患者に話しかけるも、なかなかシャッターを切らない。撮りたい瞬間が、あるからだ。「初日に頑張って顔合わせをして、二日目の午前中が勝負って感じです」。患者に積極的に声を掛け、病室を案内してもらう。「両親は医者だった」「発病は早い?」「30歳代前後かな」「30年くらいなりますね、長いですね」。この病院に入院して11年。帰る家はないという。家族の写真を見せてもらいながら会話を進め、そしてカメラを構えていた。

この病院には、一人暮らしが難しい高齢者が多く、8割が1年以上の長期入院だ。「体元気ですか?」「肺炎、肺気腫、リウマチ。病歴長いです。21歳から44年。元警察官です」「起きましょうよ、こっちの方が良いですね」。

女性患者も多い。20代の思い出話に花が咲く。「23歳の頃、何やってたの?」「喫茶店のウエイトレス。東京。バーのホステスも」「いいね、いいね」。

■「現実を表に出す作業をしないといけない」

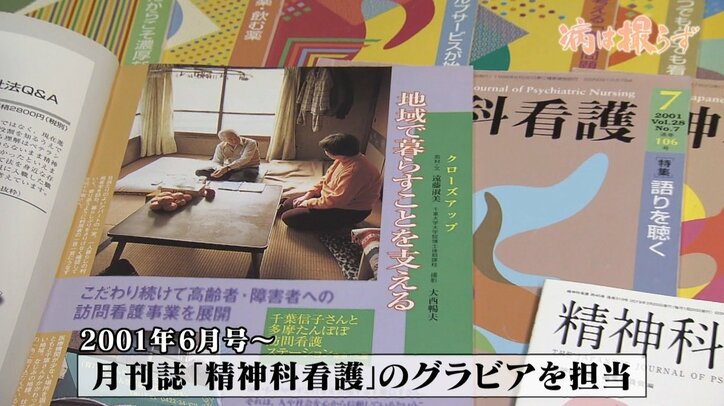

岐阜県池田町出身の大西さんは、東京で写真の修業を積み、ダムに沈んだ村や、伝統産業などをテーマに写真を撮ってきた。精神科の取材を始めたのは18年前。書店でも販売されている看護師向け月刊誌『精神科看護』のグラビアページを依頼されたことがきっかけだった。

「長期入院の患者さんに初めて会った時、ショックを受けた。自分が生まれた年よりも前から入院している人がいる。そういう現実を表に出す作業をしないといけないと思った。知らない人は、“あそこは精神病院だ”って指を差し、ああだこうだ言う。でも、そんなことしていても彼らは退院できるわけでもないし」。

以来、狙っているのは魅力ある表情だ。医療機関の紹介が目的だったグラビアページは、大西さんが担当するようになってから、患者の写真が中心になった。「調子が悪くて押さえつけられているようなところも見るけれど、そこでシャッターは切らない。彼らも“辛い、こんなことしたくない”って思っているはずだし、病気がそうさせているんだから。そういう写真を見せたところで、やっぱり怖いところだという印象しか残らないから」。

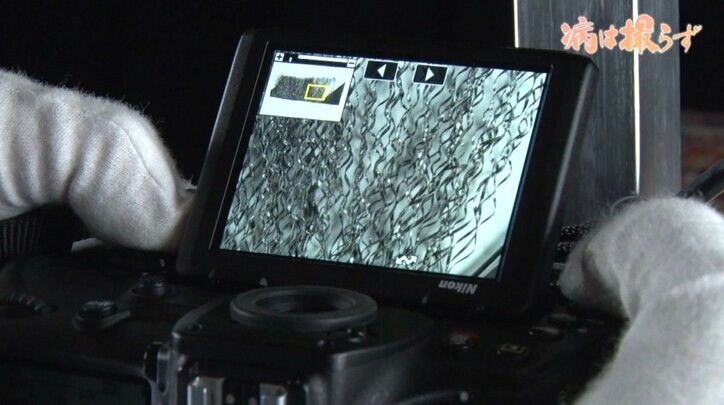

『精神科看護』の巻末には、「写真館」というポートレートのコーナーもある。大西さんの提案で始まった連載で、出会った患者を実名で紹介するページだ。デジタル写真が主流の時代、このコーナーだけはフィルムで撮影し、紙に焼いている。「デジタルだと連写モードみたいに無駄に何枚も撮るけど、結局ハードディスクに残っているだけやっぱりアルバムに貼っていた時代の写真の方が残っていると思う」。

被写体は、グラビアの取材に行った病院などで探す。鹿児島県の徳之島病院で出会った平田義光さん(撮影時68歳)もその一人だ。大西さんは平田さんについて、次のように綴っている。

南国の日差しのなか、せっせと水を汲み、花に水やりを続ける患者さんがいる。

「今回で5回目の入院になるが、一番長くなってしまったな。」

「大阪や愛知で働いたんだよ。大阪で、休みは映画館に行ってホルモン屋で酒飲んで。」

「なぜ水やりを?」

「花も木も大好きだからな」

病院の役割を感じながらも、地域との見えない境界線上で暮らしているような気がした。

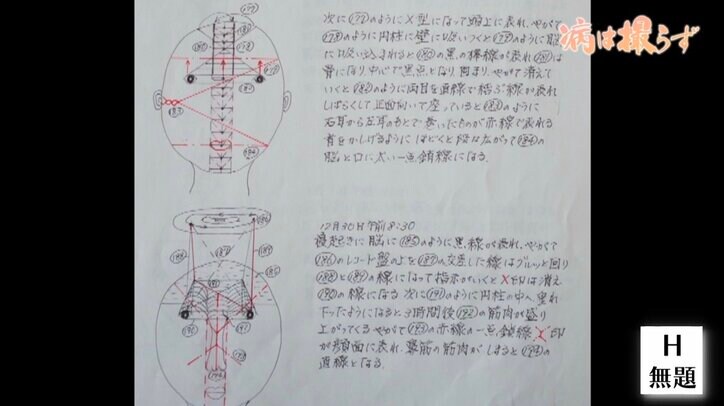

連載の目的は、その人の人生を伝えることにもある。前出の三橋病院で出会った開沼基弘さん(撮影時55歳)は、土壌分析の仕事をしていたが、精神疾患の治療に理解のあった上司が異動してしまった頃から幻聴が聞こえるようになった。以下、大西さんの文章。

「病気になった感覚って、どういう場面で気が付くのだろう。開沼さんもその境目がわからず、すでに病気になっていた」

「街に出ると『あの人、すごい人なんだよ!』って声が聞こえてくる。それが聞きたくで街に繰り出していましたね。」しかし、悪口を言う幻聴も登場しはじめたことで、医師から統合失調症と診断された。よい幻聴は、長くは続かなかった。

薬を飲みながら働き、好きな海外旅行に給料を費やした。お金は残らなかったが、海外旅行の思い出は沢山残っているとうれしそうに語ってくれた。

「半年で解雇されました。使えないということで。言葉の暴力もあった」と振り返る開沼さん。治療により、幻聴も無くなった今は、“人の役に立つのであれば”と、自らの体験を伝える活動をしたいと考えている。「病気が原因でまずいことが起こったとしても、ちょっと温かい目で見てあげようかなって、世間の人が思ってみてくれれば、随分変わってくると思いますね」と開沼さんに、「そういうのを表にどんどん出すべきだと思っているので、開沼さんみたいな人が現れるのは本当に良いことだと思います」と応じる大西さん。開沼さんは「やってみようかなあ、っていう感じです」と笑顔を見せていた。

■「“障害”という言葉によってフィルターがかからない社会に」

大西さんは芸術にもレンズを向けている。滋賀県日野町にある福祉施設に作った仮設のスタジオに籠り、作品の撮影をする。時折、「何じゃこりゃ」「信じられない」と息を呑む。「アール・ブリュット」。美術の文脈や流派などを拠り所としない芸術で、ヨーロッパなどで注目されている。作者は障害者に限らないが、精神疾患や知的障害がある人たちの作品が見出され、高く評価されている。

大西さんは、日本の作品と作家を世界に紹介するため展覧会の図録に載せる写真を十数年にわたって撮ってきた。世に出す人がいなければ埋もれていたかもしれない才能を病院で見出したこともある。「こないだも病院で一人見つけたんですよ。デビューしました。退院したら病院のゴミになってたと思います。でも、ビジョンや可能性が見えますよね」。

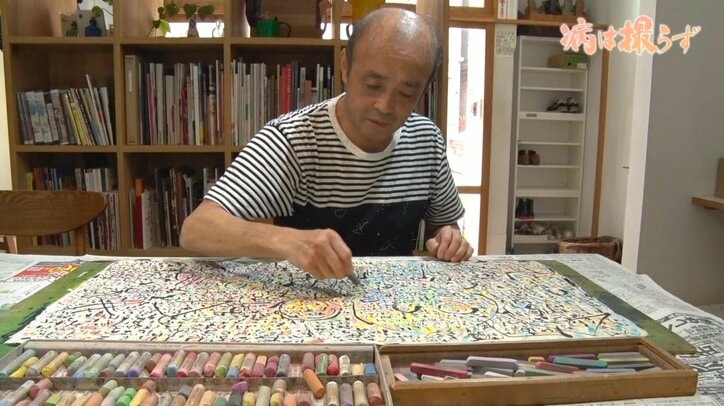

今年7月、タイと日本の作品を集めたアール・ブリュットの展覧会がバンコクで始まった。出展された作品数はおよそ700点。タイの作家の多くも、精神疾患や知的障害のある人たちです。大西さんが「この人とは長い、巨匠です」と話す、軽度の知的障害がある富塚純光さん(60)の、創作した物語を筆書きの文字とパステルで描き込んだ作品も展示された。

見学者からは「アートが救いになる」、「芸術は病院のベッドの上でも作りだすことができるが、もっと外に出るべきだ。外には閉ざされた部屋からは見えない世界があるし、外の人たちが彼らの傍にきて対話、しお互いの考えを知るべきだ」といった感想が聞かれた。大西さんも「アートを見たことによって、こんなに長く施設にいる人がいるんだ、こんなに長く世間の光が当たってなかったんだ、と考えることが広がるというか。それがアートの力だろうなと思う」。

写真を通して、大西さんが目指すもの。それは「“障害”という言葉によってフィルターがかからない社会」だという。「その人の中身を見て、“これだけ喋ったけど、実は障害あるんです”“ああそうですか”、っていう、軽いタッチで話せる社会がいい」。

今、全国の病院で、開放的な病棟への建て替えが進んでいる。愛知県岡崎市では、今年5月まで使われていた精神科病棟の解体工事が進んでいた。しかし、患者にとって大切なのは設備よりも周囲の理解、そして支える人の存在ではないかと、大西さんは感じている。

二十歳の男性は、10代のある時期をこの病院で過ごした。今は病院などのシステムを管理する会社でエンジニアとして働いている。「暫く続けられるね、正社員になったんだ。バッチリだね」。恋人もできた。「最高に楽しいです(笑)」。大西さんは、最新号の「写真館」で彼を紹介することにした。書き出しは、「幸せな気持ちが、心から伝わってくるようだった」というふうにするつもりでいる。