「3月12日を始める。あの日の続きを始める」。震災で大きな被害を受けた福島県大熊町。事故が起きた東京電力福島第一原子力発電所、通称「イチエフ」を抱える町だ。あの日から9年が過ぎても、ほとんどの町民が戻っていない中、再びこの町で生きようとする人たちがいる。

■「地元出身者が頑張らなきゃならないなと」

福島県の沿岸部のほぼ中央に位置する大熊町。福島第一原発の原子炉6基のうち1号機から4号機が立地していたため、原発事故により、約1万1500人の町民はふるさとを追われ、全国に散り散りに避難することを余儀なくされた。役場の機能や学校なども約100km離れた会津若松市に移され、長い避難生活が始まった。さらに町は放射線量に応じて、避難指示解除準備区域(中屋敷地区)、居住制限区域(大川原地区)、そして帰還困難区域の3つの避難区域に分けられた。

その後、国や町は線量が高い帰還困難区域を除いた2つの区域を優先して避難指示を解除することを決め、放射線量を下げる除染を実施。去年4月、2つの地区に出されていた避難指示が解除され、町は居住制限区域だった大川原地区に新たな役場を設け、翌月からは業務を再開した。

再出発した町が復興の大きな柱として掲げたのが、農業の再生だ。盛んだったキウイやナシの栽培は全町避難によって途絶えてしまった。そこで新たな名産に町が選んだのがイチゴだった。ネクサスファームおおくまの吉田淳社長(現大熊町長)は「イチゴですと、消費者の皆さんに1年中喜んで食べていただける。また、ハウスで1年中作ることもできますので最適じゃないかと判断しました」と説明する。

従業員のほぼ全員が、イチゴ栽培は初めての経験だ。そこでノウハウがなくても安定した栽培ができるよう、温度、湿度、水、肥料など、環境の管理はすべてコンピューターが担っている。町が出資した総事業費はおよそ20億円。再生の大きなカギを握る、一大事業だ。

「子どもたちが喜んで手に取っていただけるものを作れればいいなと思いますね」と、イチゴ苗を前に話すのが、同社で働く横川圭介さん(33)だ。実家は代々続くコメ農家。原発事故がなければ、10代目として農業を継ぐ予定だった。「当時は家業を煩わしく感じていたんですよね、だから何て言うか、重荷から解放されたみたいな気分だったんですけど、やっぱり重荷がなきゃないで、寂しくなっちゃうんですよね」。

横川家の田んぼは、そのほとんどを復興事業のために企業などに貸しているため、コメ作りの再開は諦めた。ならばイチゴにかけてみようと、もともと住んでいた場所に新しい家を建て、再び町に住むことを決め、ネクサスファームおおくまに就職を決めた。「大川原でもう一度農業が復活するということで、だったら成功するしないにかかわらず、地元出身者が頑張らなきゃならないなと」。

■今を伝える新聞づくりに取り組む

去年6月、新しい役場の近くには災害公営住宅も完成。帰還困難区域に家がある人も町に住めるようになった。しかし避難指示の解除から10カ月が経っても町民は153人と、全体の1%あまりにとどまっていた。営業している商店も、日用品などを販売する2つの仮設店舗とコンビニのみ。利用者が少ないため、平日でも午後6時までにはすべての店舗が閉まる。医療機関や商業施設の整備はこれからだ。

町で暮らす住民のうち、半分以上が高齢者で、若い世代が戻っていない。町役場で働く佐藤由香さん(29)は、役場が新庁舎で業務を始めたのと同時に大川原地区に一人で引っ越してきた。

小学校の卒業アルバムの将来の夢を書く欄には「役場の人」と記していた佐藤さん。夢だった役場職員になることが実現したが、入庁1カ月前には東日本大震災と原発事故が起きた。数々の苦労を重ねながらも、一度も町を離れたいと思わなかったのは、生まれ育った大熊町が大好きだからだ。「住み慣れた町に帰ってこられたということですごく喜びは感じていますし、やはり生活に不便な部分はどうしてもあるんですけれども、それに代えられない喜びを感じられる場所ですね」

役場職員のうち、町で暮らしているのは1割ほどだ。佐藤さんの家族も、避難したまま町には戻っていない。「大熊町って住むところあるの?とか、本当に住んで大丈夫なの?っていう心配はされました。引っ越してくるとき、多少の不安はあったんですけれども、全然皆さんが思っているような不安な点って、住んでみると感じないんですよね。どこにでもある生活が大川原でも送れている。でも、夜はやっぱり暗いので、仕事が終わって、家に帰ってからどこかに行くってことができない。星空は凄くきれいに見えるのでそれはいいかなって思います」。

食料品は、週末に他の町に出かけてまとめて買わなければならない。「土日に作り置きしたり。食べに行くところがないので、自炊は必ずしないといけないですね」。

佐藤さんは今、大川原地区の今を伝える新聞づくりに取り組んでいる。町に住んでいるからこそわかるリアルな情報を町の外に住んでいる人にも伝えることで、人々とふるさとをつなぐ役割を果たしている。「大川原に住んでいる町民でも住んでいない町民でも、興味を持ってもらえたり、ささいなきっかけでいいので、改めて自分の町の、故郷を思い出すきっかけになればいいなと思っています」。

■放射能検査をきちんとやっているので、それを信じてもらうしかない

イチゴの初出荷を控えた去年7月。横川さんが働く工場は思わぬトラブルに直面していた。青々としていたはずの苗は萎れ、次々と袋に入れられて、8トンすべてが処分された。原因はイチゴには禁止されている農薬を使ってしまったことだ。従業員のイチゴ栽培の経験不足が表れてしまった格好だ。

トラブルの後、急いで新しい苗を植え直し、ようやく出荷できたのは、8月のことだった。最初に実ったのは、夏に収穫されるイチゴ「すずあかね」だ。甘味よりも酸味が強く、ケーキやジャムなどに加工される業務用のイチゴだ。真っ赤な実がなった時は、目に涙を浮かべて喜ぶ従業員もいたという。

式典で福島県の内堀雅雄知事は「並々ならぬ熱意を、情熱をもって取り組んでこられましたその思いが形となって今日を迎えられましたことは、大熊町の復興に向けた、大きな大きな一歩であります」と挨拶。ネクサスファームおおくまの徳田辰吾工場長も「たくさんの方のお力添えをいただいてきょうを迎えられたことを本当にうれしく思っております。最初の一歩ではありますけど、やっていてよかったなという気持ちになりました」と感慨深げに語った。

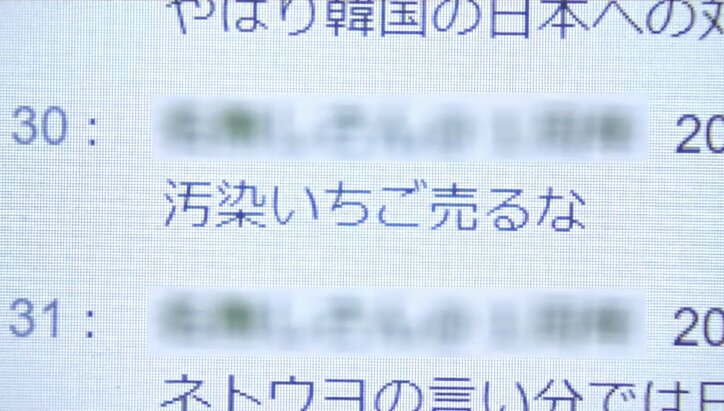

工場で作ったイチゴは全て放射性物質の検査を行い、安全性を確認してから出荷している。土や苗も町の外の物を使うなど、放射能の問題については細心の注意を払っており、今まで一度も基準を超えたイチゴは出ていない。しかし大熊町のイチゴが初めて出荷されたことが報じられると、「放射能のイチゴか」や「汚染されたイチゴ」などインターネットでは心無い言葉が飛び交った。「“毒イチゴ農家”ってネットに書かれて、みんなで大笑いした覚えがありますからね。朝の挨拶が“おう、毒イチゴ農家!”って感じだったんですよ」と複雑な表情の横川さん。「うちの方としては放射能検査をきちんとやっているので、それを信じてもらうしかないですね。言う人はどうしても言うでしょうから、信じて手に取って買ってくれる人だけを相手にするというか」。

■孫たちに「泊まっていけ」と言い出せない

大熊町では町内44カ所に設置されたモニタリングポストでその場所ごとの空間放射線量を確認することができる。イチゴ工場がある大川原地区の放射線量は、毎時0.1から0.18マイクロシーベルトで、福島第一原発からおよそ70km離れた福島市と変わらない数値なのだ。

しかし、町で生活している人の中にも放射線への不安は残っている。大川原地区で妻と2人で暮らす、長谷川信一さん(72)。原発事故の前には母、妹も一緒に暮らしており、孫たちもよく遊びに来ていたというが、今は積極的に呼べなくなっている。「表で遊べないからね。どんどん遊んでも大丈夫なんだけど、こうやって帰ってきても、どこの子どもも来てないじゃん。だからうちの子だけ連れてきて遊ばせるのもどうかなと思って。来たら、とにかくうちの中で遊んでと」。心配しているのは放射線の体への影響だ。将来、もし孫たちに何かあった場合、責任が取れないと考えているからだ。

「私たちはどこ歩いても問題ないけども、私ら年寄りが戻って、子どもをどういうふうに呼んだらいいのかなっていう悩みはあるね」。この日は久々に孫たちと食卓を囲んでの食事だ。「久々だな、みんなでご飯。いつ食べたっきりだったっけか」としみじみ。不安を抱えてはいるが、孫たちが遊びに来てくれるこの時間が何よりの楽しみだ。遊びに来ると必ず家に泊まっていた孫たち。しかし今は「泊まっていけ」とは言い出せない。次に孫たちが遊びに来る日を楽しみに、ふるさとでの暮らしを続ける。

■幸せな生活ができるように、それだけを考えて頑張っていきたい

町内にある会社の寮に住んでいた横川さん。去年9月、新しい家の上棟式を迎えた。今も離れて避難を続けている母と祖母と一緒に暮らす予定だ。不便な生活が待っていると分かっていても、またふるさとで生きることを決めたのは、原発事故によって止まっていた時計の針を再び進めたいからだ。「やっぱりうれしいですね。普段ほとんど人がいないので。“3月12日を始める”、みたいなイメージですかね。あの日の続きを始めるっていう。そんな感じです」。

順調に出荷が続いてはいたものの、業務用で、産地もあくまでも「福島県」だったイチゴ。それも去年12月には、初めて「大熊町産」として売り出すイチゴも実った。「町民の方にサービスしようと思って」と横川さんが町で唯一のコンビニに出向くと、噂を聞きつけた人たちが駆けつけ、あっという間に売り切れた。工場長の徳田さんが「ベテランの農家さんたちに比べるとまだまだ酸味もあってね、その辺はできていないんですけど。まだまだおいしくできるように頑張りますから。ありがとうございました」と町民に頭を下げる。

横川さんは「夏のイチゴは東京の方に出荷していたので売れているっていう実感が全然なかったんですけど、目の前で買っていただいて、あっという間になくなって、本当にやってきてよかったな、報われたなっていう気持ちがありますね」と手応えを掴んだようだ。

そして今年1月、大熊町産と名のついたイチゴが初めて町の外で販売された。購入した人たちからは「全然気にしないです。イチゴが好きなので、おいしいのを食べられればいいかなと」「おいしそうだなと思って」「知らなかったです。大熊元気になったんですね。よかったですね」といった声が聞かれた。

「変わろうとしている姿が受け入れられているというのはうれしいですね。いつまでも放射能、放射能と言われないで、新しい、良くなっていくところを見てもらえるのは嬉しいと思います。今までのキウイやナシ、鮭のように新しい名産として広く認知されればいいなと思います」と横川さん。

先月5日には、JR常磐線の再開通に合わせ帰還困難区域に含まれる駅周辺などの避難指示が解除された。まだ町に戻れない町民も大勢いるが、横川さんは新しい家に入居し家族との生活を再開する。「原発事故の後、家族にとっては辛い期間が長く続いてしまったんですけど、新しく家を建てて返ってきたからには家族が辛くない、幸せな生活ができるように、それだけを考えて頑張っていきたいと思います」と力を込める。

“イチエフ”の町で生きることを決めた人たち。町の復興とともに、歩んでいく。

(福島放送制作 テレメンタリー『イチエフの町で生きる』より)

この記事の画像一覧