全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病ALSを患っていた女性(51)の依頼を受けて薬物を投与、殺害した「嘱託殺人」の疑いで医師2人が逮捕された事件。その衝撃の大きさから、安楽死・尊厳死をめぐる議論も再燃している。

27日の『ABEMA Prime』では、この問題についてALS当事者も交えて議論した。

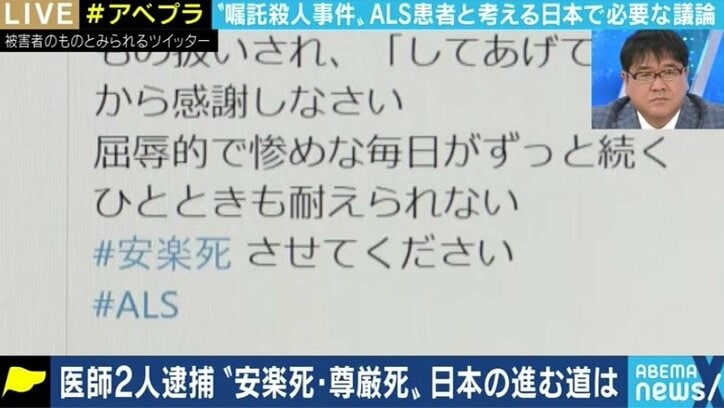

■「屈辱的で惨めな毎日がずっと続く ひとときも耐えられない」女性が綴った言葉

ALS(筋萎縮性側索硬化症)については進行を遅らせる薬の服用など、対処療法(症状緩和等)によって生存期間が伸長傾向にあるものの、女性は発語や手足を動かすことができない状態で、ヘルパーによるケアを24時間態勢で受けていた。そうした自身の状況に対し、女性はTwitterやブログで「指一本動かせない自分が惨めでたまらない」「屈辱的で惨めな毎日がずっと続く ひとときも耐えられない #安楽死させてください」などと投稿していた。

女性の父親は「“死への願望”というのは聞いたことがない」と話しているが、元介護ヘルパーは「やっぱり体も動かなくなってしまうし、自分の思いが届かない状態でずっとベッドにくくられて、ということで、すごくつらい思いをされていたと思う」と推測する。

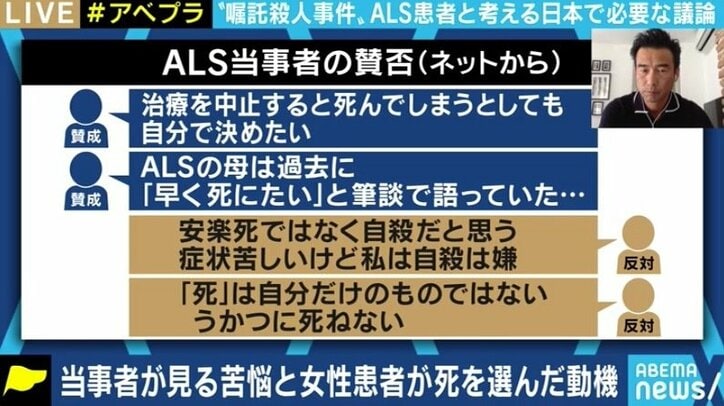

■ALS当事者「家族ともっと死について話した方が良かったと思う」

そんな中でつながったのが、逮捕された医師の1人だった。2人は「お金を払ってでも死にたい」「理想は在宅だが、無理ならリゾートとかいいですね」「訴追されないならお手伝いしたい」といったやりとりを重ね、やがて今回の犯行へ至ることになる。

ALS当事者の恩田聖敬氏は自身のブログで「私は情報発信を続けている。偏った情報だけで意思決定して欲しくないからだ。情報難民のまま社会から、ある意味で“自殺”に追い込まれて欲しくないからだ。SNSは凶器にもなるし防具にもなる。凶器と本人が思い込んだら防具の部分はスルーされてしまう」との見解を示している。

また、4年前にALSと診断され、定期的な入院と投薬治療を続けている田中さん(仮名)は、事件について「非常にショックを受けている」と話した上で、次のように指摘した。

「治療法がないし、病気がどう進行していくのか、私にもかなりの不安がある。だから女性が非常に苦しんでいらっしゃったということも理解できる。私の場合は様々な要望について相談もできているし、サポート体制も十分だと思うが、症状の程度によっても状況はかなり違ってくるし、この方の場合はかなりの重症者だ。それでも、家族ともっと死について話した方が良かったと思う」。

■「今回の事件は“安楽死”というよりも、完全な“嘱託殺人”だ」

そもそも安楽死(積極的安楽死)とは、「本人の希望に従って、苦痛からの解放を目的に薬物などで人為的に死ぬこと」、そして尊厳死(消極的安楽死)とは、「助かる見込みのない末期の状態において、人として尊厳を保つため、延命治療を行わず死を迎えること」を指す。

東海大学附属病院の医師が昏睡状態の末期がん男性患者に薬物を注射、心臓麻痺で死亡させたとして殺人罪に問われた事件では、1995年、横浜地裁が執行猶予付きの有罪判決を言い渡している。その際に示されたのが、安楽死の“4要件”ー(1)耐え難い肉体的苦痛、(2)死が避けられず死期が迫っている、(3)肉体的苦痛を除去・緩和する他の方法がない、(4)患者の明らかな意思表示だ。

安楽死の当事者を取材、講談社ノンフィクション賞を受賞した『安楽死を遂げるまで』などの著書があるジャーナリストの宮下洋一氏の元にも、女性からの連絡があったという。

今回の事件について宮下氏は「完全な“嘱託殺人”だったと思うし、医師の“自己満足”だったのではないか。安楽死を認めているスイスやベルギー、オランダでは、本人を昔からよく知る“かかりつけ医”が担当することになるが、それでも数カ月間かけて協議する。さらにもうひとり、本人のことを全く知らない独立した医師の診断も必要だ。そのようにして、精神面、家族との関係なども含めて細かいチェックを経た上で行われる。日本における安楽死の要件で見ても、死期が迫っていたわけでもないし、肉体的苦痛を除去する、緩和する他の方法を探ったわけでもない。そして“患者の明らかな意思表示”という点でも、本当に自分の意思と言えるのかどうか、疑問が残る」と指摘する。

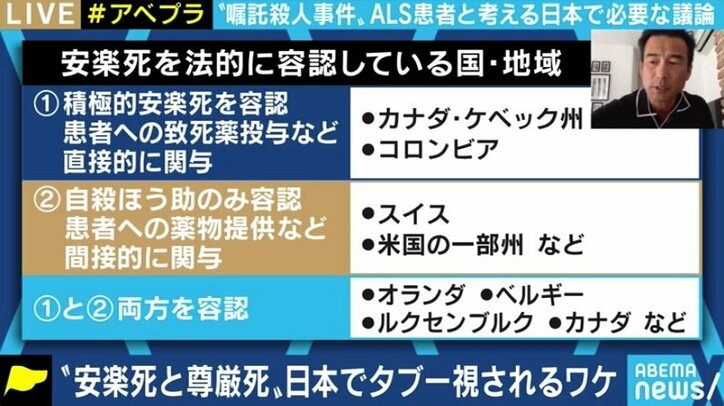

■「日本は事件が起きるだけで、全く議論が前に先に進まない」

宮下氏が指摘したように、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、カナダなどでは積極的安楽死(患者への致死薬投与など直接的に関与、と自殺ほう助(患者への薬物提供など間接的に関与)を容認。カナダ・ケベック州、コロンビアでは前者のみ、スイス、米国の一部州などでは後者のみを認めている。

日本でも2012、死期が迫る患者に対し医師が延命治療を不開始・中止しても責任を問われないとする「尊厳死法案」を超党派議員が提案したが、障害者団体の反発などから未提出に終わったこともある。

今回の事件を受け、維新の会の松井一郎代表は「維新の会国会議員のみなさんへ、非常に難しい問題ですが、尊厳死について真正面から受け止め国会で議論しましょう」とツイートしている。一方、自身もALS患者であるれいわ新選組・舩後靖彦参院議員は「“死ぬ権利”よりも“生きる権利”を守る社会にしていくことが、何よりも大切だ。どんなに障害が重くても、重篤な病でも、自らの人生を生きたいと思える社会をつくることが、ALSの国会議員としての私の使命を確信している」との見解を示している。

宮下氏は「オランダでは女性医師が母親にモルヒネを打って安楽死させたポストマ事件(1971年)を機に安楽死協会が設立され、実例と議論が繰り返される中で今のような形になった。アメリカでも、ほぼ植物状態になった娘を死なせてあげたいと訴えたカレン事件(1975年)の翌年、カリフォルニア州で自然死法という法律ができた。しかし日本の場合、事件が起きるだけで、全く議論が前に先に進まない。国民がしっかり考え、法制化するのかどうかを決めた方がいい。たしかに安楽死制度があれば、それが心の拠り所になるという面もある。それでも、出会った医師の価値観によって死ぬか生きるかが決められてしまうということは怖いことだ」と話す。

■「日本人は安楽死と尊厳死、そして緩和ケアについての理解を」

その上で宮下氏が日本人に足りないと考えているのが、安楽死と尊厳死、そして緩和ケアについての理解だ。

「安楽死、尊厳死、緩和ケアがどういうもので、何が違うのかという言葉の整理から始めていかなければならないと思う。安楽死をしたいと考えるのは、痛みを取り除きたい、苦しんで死にたくないからだ。しかし、痛みや苦しみを取り除く技術そのものは日本にもある。セデーション、緩和的な鎮静といって、徐々に死に至らせていくというやり方もある。そういったことを知らないまま、スイスに行きたい、オランダのように認めろ、と言うのは少し違うのではないか。スイスでは、たとえ本人が望んだとしても、家族が賛成しているのかどうか確認され、それがなければ断られてしまう。“数日後に安楽死をするので、取材して下さい”と連絡してきたアメリカ人のALS患者の方の場合も、父親がそのことを知らなかったため、帰国することになってしまった。しかし、それから恋人ができたことによって、“あのとき安楽死しなくて良かった”という考え方に変わった」。

■堀潤氏「“お前が悪い”と言われてしまう日本社会で導入できるのか」

カンニング竹山は「例えば僕の相方は死にたくないのに若くして死んでいったし、難しい病気でも生きよう一生懸命な人がいっぱいいるはずだ。一方で、僕がこの女性の介護をしていたとしたら、“この人にとっては、死ぬことが一番幸せなのではないか”と考えてしまっただろうし、“死ぬのはダメだ”と言うことができただろうかと思う」と話す。

「僕の父は、急に倒れて植物状態になり、1週間ちょっとで亡くなった。若い頃から“そうなったら、すぐに死なせろ”と言っていた人だったが、僕も兄貴も姉貴も母親も、人工呼吸器を外すことはできなかった。しかし、同じようなことを言っていた義理のお父さんのときは、義理のお母さんが“お父さんの考えを尊重しよう”という話をして、みんなで外すことを決めた。僕はどっちも正解だったと思っているし、自分だったら母親などに話すかというと、そうでないこともあると思う。臓器提供カードのように決められた通りに実行することが正しいのかは難しい」。

また、「Black Diamond」リーダー、あおちゃんぺは「むしろ家族には“死にたい”ということは言いづらいと思う。一人で抱え込えこまなくてはならないこともあると考えると、安楽死がダメとは言いづらい。生きることがそんなに偉いのかなと思うし、自殺や安楽死を選ぶのが悪いことだとは思えない。確かに悲しむ人がいるかもしれないが、結局は自分の人生だ。死んだ方がハッピーだと思う人の人生も尊重すればいいのではないかと思うし、私は生き方も死に方も自分で決めたい」とコメント。

ジャーナリストの堀潤氏は「自分が当事者の家族だったとしたら、向き合うのは至難の技だと思う。ただ、生産性や経済合理性高めていこうとする社会においては、こういうところに歪みが出てくるだと思う。まず、生きるために誰かのサポートが必要になったとしても、“負担かけてごめんね”ではなく、“当たり前だ”と言える社会でなければいけないと思う。コロナの問題を見ても、“お前が悪い”と言われてしまうのが日本社会だ。先日、発熱した時に“コロナかもしれない”と思うのと同時に、“関わっている人たちに申し訳ない”とも思ってしまった。仮に安楽死や尊厳死が制度化されたとしたら、“だったら自分で死を選べばいいではないか”と他人を非難することになってしまうのではないか。そういうことをクリアして、自信を持って導入できる、というところまで議論した方がいい。その意味では、メディアの役割も重要だ」と指摘していた。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧