「風邪ひかずに、ご飯食べてるのかなぁと思って…」。家族のことを気にかける男性(当時87)。去年11月に介護老人保健施設・茨戸アカシアハイツ(社会福祉法人札幌恵友会、札幌市)に入所し、リハビリに励んでいた。

しかし妻の待つ家に戻ったのは、男性の遺骨だけだった。「ひょこっと帰ってくるんじゃないかって。遺体も見てないし」「悪くなってから亡くなるまで3日とかくらいで、私たちがわからないうちに亡くなった」と遺族。

後日、施設から受け取った看護記録からは、男性が“急変の可能性がある”とされながら見回りもなく、翌日未明に心肺停止の状態で見つかったことが判明した。「1人で苦しんで死んじゃったのかなと思うと、なんかね…」「急変する前に医療が受けられたらと思うと、悔しいというか、悔やみきれないですよね」。

茨戸アカシアハイツでは、入所者と職員あわせて92人が新型コロナウイルスに感染した。亡くなった入所者は17人で、うち12人は搬送されずに施設で亡くなった。法人の内部調査と市の報告書から浮かび上がってきたのは、数々の問題点だった。遺族の一人は、「“命の選別”をしたんですよ」と訴える。クラスターの発生で介護現場が崩壊していた。(HTB北海道テレビ放送制作 テレメンタリー『介護崩壊 ~救えなかったクラスター~』より)

■保健所「施設で見てください」

緊急事態宣言が続いていた4月、北海道には感染の“第2波”が押し寄せていた。28日、およそ100人が入所する茨戸アカシアハイツで集団感染事例(クラスター)が確認されたことが公表された。

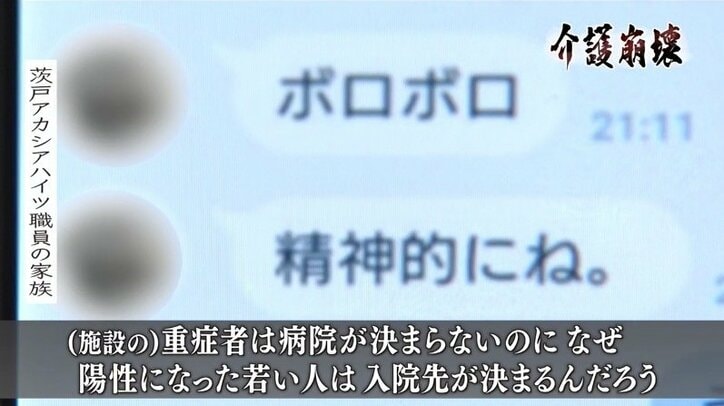

この数日前から、発熱者が続出していた。働いていた職員が家族に送ったメッセージには、「ひどいことになってる」「泣きながら、頑張れーってずっと声かけてる」などの悲痛な叫びが残されていた。職員の家族は「重症者は病院が決まらないのになぜ陽性になってすぐの若い人は入院先が決まるんだろう」と疑問視する。

施設の内部資料には、「入院させてほしい」「陽性じゃないと動けない」といった保健所と市とのやり取りが記録されていた。職員たちは保健所に何度も発熱者の搬送を要請していたのだ。また、症状が悪化した発熱者が吐血したため救急車を呼んだところ、保健所から「今後、救急車は呼べない」「入院が出来ないから施設で見て(ください)」といった連絡もあったという。

このとき入院を断った理由について、市は“病床のひっ迫”を挙げる。この頃、市内では日におよそ20人の感染が判明、患者数は病院の受け入れベッド数をオーバー、ホテルへの移し替えなどにより、何とか満床を防いでいる状態だったという。

施設内ではクラスター認定から2日後の4月30日、初の死者も出た。5枚の遺体袋を置こうとし、「使い方を説明しましょうか?」と発言した保健所職員に怒りがこみ上げたと話す施設の職員もいたという。

■「“出来ない”と泣く看護師もいた」

5月2日から応援に入った大友宣医師は「私が入った日には元々いた看護師もゼロになっていて、どうやって把握、診療したらいいのかというくらいでした」と振り返る。

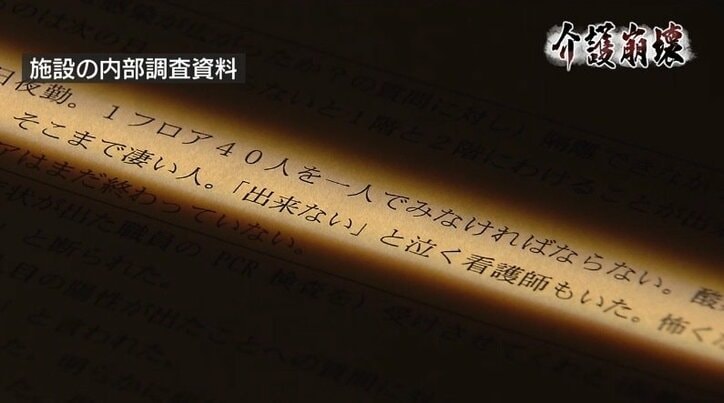

感染は職員にも広がっており、入院や自宅待機、さらには家族の反対を受け辞める職員も続出。51人いた医療・介護職員は11人にまで減った。内部調査資料には「怖いけどどうしよう、ほっとけない」「下痢もひどい。痰もひどい。血を吐く」「1フロア40人を1人でみなければならない。“出来ない”と泣く看護師もいた」「おむつをトイレのバケツに山盛りに/異臭がひどかった」といった証言が克明に記されている。

「家に帰れない人とか、車に泊まっている人とか、毎日夜勤に入っている人とか、いつ行っても同じ人しかいなくて…。介護崩壊の状態だったと思いますね」(大友医師)。

5月5日、法人内の別の施設から応援に入った看護師の佐藤千春さんは、すぐに入所者を看取ることになった。医師のいない時だった。「相談員とか介護職がそばに寄り添って、付きっ切りで泣いて、という感じだったんですが…。自分は、きちんと看取らなければと、涙も出なかったですね」。

10人ほどの職員で90人前後の入所者を見る状態で、食事は1日2回が限界だった。「酸素もボンベだし、サクション(痰の吸引機)も家庭用の簡易なものしかないし、病院と同じレベルのことをどうしてできると思うんだろう、と」「今までは人を救うことが仕事のメインの考え方だったんですよね。ただ今回は救うというよりは…。救いようがない」(佐藤さん)。

「最初は咳だったけど、次の日は酸素が必要になって、その次の日には亡くなるという状況で。数時間くらいで亡くなる人もいました」と大友医師。施設内でわずか17日の間に12人の入所者が亡くなった。

■配置されていた医師「何かあれば病院に回すだけの医者だから」

入所者が搬送されなかったのには、“病床のひっ迫”以外にも理由があった。4月28日、札幌市の会見の質疑応答でも言及されていた、茨戸アカシアハイツの施設長として“医師”がいたからだ。しかし複数の関係者の証言によれば、医師は80代後半と高齢だったため、自らの感染を防ぐため入所者の診察や直接の治療はしていなかったという。

介護老人保健施設、通称”老健”は、病気やけがで入院した高齢者が自宅へ戻るためリハビリを受ける”短期入所施設”だ。健康管理のため、入所者100人に1人の割合で常勤の医師の配置が義務付けられている。国は「新型コロナウイルス陽性の高齢者は原則入院」としながらも、医師がいることを理由に老健での陽性の入所者の留め置きを容認していた。そのため、全国で大きなクラスターが発生し富山県の老健では15人が、千葉県の老健でも14人の入所者が亡くなっている。

茨戸アカシアハイツは運営法人の幹部は「何かあれば病院に回すだけの医者だから、コロナ患者に何か医療を、と言っても難しかったでしょう」とコメント。本人も、何度尋ねても「何も答えられない」「何もないんだって」の一点張りだった。

33年前に国内で初めての老健の設立にかかわった平山登志夫医師(社会福祉法人晴山会理事)は、このような老健への感染者の留め置きは“国の押しつけ”だと指摘する。「スタートのときから、病気が安定している人を入れるっていうのが老健の条件だった。治療する医者じゃなくて管理する医者が1人いる施設だっていう認識がないとね」。

そもそもリハビリが主な目的であるため、医療設備は最小限。ほとんどが相部屋で感染症に弱い作りだ。また、設立当初とは違い、認知症や介護度の高い入所者も増えている。「今は入所する人の平均が90歳。病気がいくつもあるし、家にも帰れないというのが老健になっちゃった。そこへコロナの人を入れるっていうのは無理な話だ」(平山医師)。

■「レントゲンひとつ撮られないで亡くなった」

5月5日の会見で、秋元克広札幌市長は「病院は32床に加えて、ほぼ50床近く準備はできております」と述べたものの、搬送は始まらなかった。基礎疾患や介護度、感染後の経過をまとめた資料がなかったため、受け入れ先の病院との調整が進まなかったのだ。

5月1日に感染がわかった当時87歳の女性の家族は、「入院を求め続けていたのに」と話す。「汚れたシーツ、汚れた洋服、そういう状態で」「職員はどんどん入院させているわけですよね。なのに、なぜそこに入っている老人だけは、年寄りだからということで入院させなかったのかって」。

女性は5月11日に容体が急変、家族が最後に見た姿は、テレビ電話越しの苦しげな表情だった。翌12日未明、心肺停止の状態で見つかった。茨戸アカシアハイツから初めて患者が搬送されたのは、この日の午後だった。

「レントゲンひとつ撮られないで、状況がわからなくて、ただ亡くなったわけでしょう。で、戻ってきたら骨箱ですよ。腰椎を骨折していたので車いすではありましたけど、自分で食事もできるし、話も普通にできました」「“命の選別”をしたんです。やっぱり。私たちはそう確信しています」(遺族)。

■「何が一番必要かを判断する責任者がいなかった」

札幌市が現地対策本部を置いたのは、それから4日後のこと。設置を進めたのは、国が派遣した災害対応を担う医療チーム=厚労省・地域支援班DMATの医師たちだ。そのうちの一人、赤星昴己医師は「人員がどれだけ足りないか、入院が必要な人がどれだけいるか、物資がどれだけ必要か。行政内での情報共有がうまくいっていなくて、全体を見て何が一番必要かを判断する責任者がいなかった」と振り返る。

施設の前には休憩用のプレハブが建てられ、ゆっくり食事をとれるテーブルに、仮眠用のベッドが設置され、感染管理認定看護師による、職員への感染症対策の研修も始まった。

残る課題は人材不足だ。赤星医師らは一枚の表を作った。「業務内容が何で、何の職種が何人いつまでに必要なのか、安全に勤務できるようにこんな感染対策をしていますというところまで、しっかり情報が吸収されないと、なかなか人は集められない」。これを元に保健所以外の部署も人材確保に動き出し、応援のスタッフが集まり始めた。「わが法人にもあり得ることだなと。他人事でない」(別の法人から来た介護スタッフ)、「人が来れば助かるという話があったので、連絡をとらせていただいた」(神奈川県から来た看護師)。

クラスター認定から27日後の5月25日には、中止されていた入浴支援も再開した。1日2回だった食事も3回に戻った。感染したり、濃厚接触者になったりしていた職員たちも復帰。施設内に陽性者はいなくなった。

■明らかになった札幌市の対応の遅れ

6月22日には現地対策本部も解散し、7月3日には茨戸アカシアハイツのクラスターが終息した。3カ月後に出た市の報告書では、感染拡大のきっかけが初めて明らかになった。

クラスター認定の2週間前(4月15日)、同じ建物内のデイケアで陽性者が出た。6日後の4月21日には利用者一人の感染と職員一人の発熱が発覚、しかし市は電話の調査だけで「デイケアとアカシアには往来がほぼない」と判断。施設では普段通りの生活が続けられた。そして市は4月24日になり、「デイケアとアカシアの入所者が同じ機能訓練室を利用していた」こと、「従業員も同じ配膳室やロッカー室を使っていた」ことを初めて把握したという。

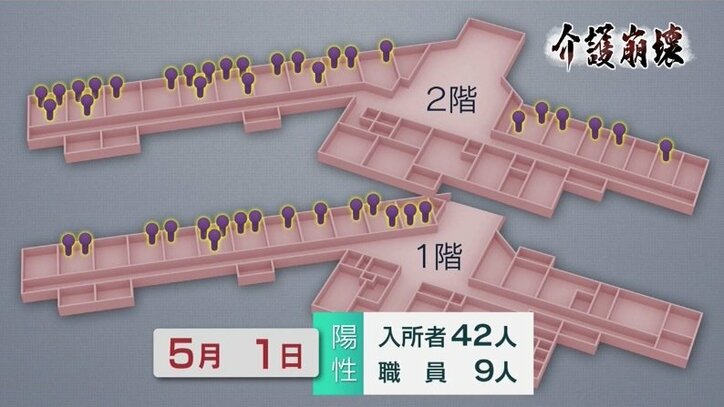

結果、最初の患者が出てからわずか1週間で入所者42人、職員9人が感染した。市は「より慎重な聞き取り調査が必要だった」と対応の遅れを認めたものの、内容に関する取材には答えなかった。

以後、札幌市は高齢者施設の陽性者は全て病院へ搬送し、すぐに現地対策本部を設置するようになり、クラスターが発生した施設では、死者が出ていない。

■「自分事になっていないところがいっぱいある」

7月、運営法人の別の施設には、応援に入った看護師とDMATの医師の姿があった。「対策マニュアル」を作り始めたのだ。重視するのは、不調の人が少し増えたと思ったら、検査結果を待たずに発熱者を隔離し、防護服を着用するなどの”初動の早さ”だ。「発熱者が出たタイミングで何か行政が対応することはない。発熱者が出てから一例目が確定するまでの間は、病院や施設の対応にかかっている」と赤星医師。

9月、茨戸アカシアハイツで診察に当たった大友医師は、その経験を少しでも多くの施設に知ってもらおうと活動している。力説するのは“ゾーニング”の重要性だ。施設の平面図を使い、実際に感染者が出た時にはどうエリアを分けるか考える。参加した特別養護老人ホームの職員は「発生場所によっては何十人にもうつることがわかった」、介護老人保健施設の職員は「ゆとりのある職員配置にはなっていないので、想定しておくことの大切さがよくわかった」と話す。

大友医師は「自分事になっていないところがいっぱいある。“あそこで起きちゃった、ああ恐ろしい”で終わっているところが多いと思う。本番はこの冬だと思うので、できる対策をしっかりすることだと思います」と指摘した。

茨戸アカシアハイツには、8割しか職員が戻っていない。心に傷を抱えている人も多くいる。立ちはだかるのはウイルスだけなのだろうか。(HTB北海道テレビ放送制作 テレメンタリー『介護崩壊 ~救えなかったクラスター~』より)

この記事の画像一覧