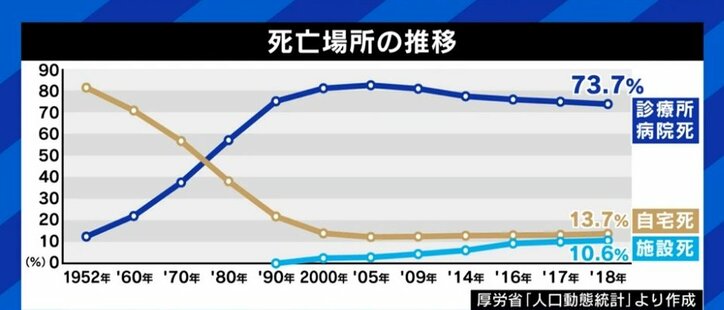

厚生労働省の調査によれば、実に7割の日本人が「在宅死」、つまり我が家で最期を迎えることを希望しているという(人生の最終段階における医療に関する意識調査、平成29年度)。一方、実際には7割の人が病院で亡くなっており、在宅死したひとは1割強(平成30年)に過ぎないという。

■「“あっぱれ”だったかなと思っている」

2月に母親(享年85)をがんで亡くしたばかりの斉藤さん(仮名)の場合、本人の希望、そして父親を自宅で介護することができなかったという思いから、事前に“自宅での看取り”を決めていたという。

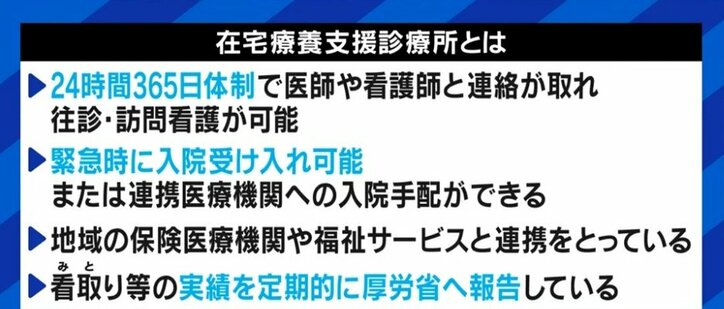

母親が亡くなる数日前に撮影された映像には、在宅医療を専門とする向日葵クリニック(千葉県八千代氏)の中村明澄医師の姿が収められていた。国が定める在宅療養支援診療所には定期的な問診に加えて、患者のもとにすぐに駆けつけられるよう、24時間・365日の対応が義務づけられている。「採血や心電図、エコーといった検査もできるし、終末期の症状緩和についても病院とほぼ同等の医療が受けられると思っていいただいていいと思う」(中村医師)。

とはいえ、終末期にある家族を介護する側の負担は小さくない。「昼は寝ていて、夜になると起きてしまうという“昼夜逆転”をどうやってサポートしていこうかと」(斉藤さん)。また、身体の自由が利かないため、トイレの介助などが欠かせない。斉藤さんも、家族だけでなく妹夫婦の手を借りることで、介護を乗り切ったという。「ほほ笑みを浮かべて亡くなった。その瞬間を妹と一緒に看取ることができたし、本人もすごく幸せそうで。“あっぱれ”だったかなと思っている」(同)。

■「家の中に別の時間の流れがあったような気がする」

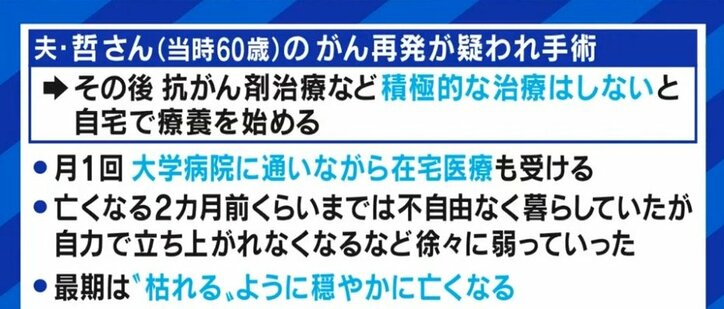

看護師で僧侶の玉置妙憂さんも11年前、本人の希望で夫を自宅で看取った。治療を続けてほしいという玉置さんに対し、夫は家で仕事や写真のデータ整理、さらには酒好きだったため晩酌をしたいと主張。夫婦喧嘩になったこともあったというが、最後は玉置さんが折れたのだという。

「私たちの場合も、在宅医療の先生や訪問看護の方、そしてヘルパーさんたちと、サービスは整っていた。しかし24時間いてくださるわけではないので、よれよれとトイレに行って倒れてしまい、私一人じゃベッドに上げられないということもあった。ケアマネさんもすぐには駆けつけられないということで、床に3時間。しょうがなく70歳を超えていた実家の母に1時間かけて来てもらった。2人なら3分で上げられるので、ご近所付き合いがあればよかったが、それが希薄だったのでお願いすることができなかった。ずいぶん時間が経って、“もう後戻りはできないよね”というタイミングで、“やはり病院に行って治してもらおうかな”と言いだしたこともあった。やはりいろいろなことで右往左往した」。

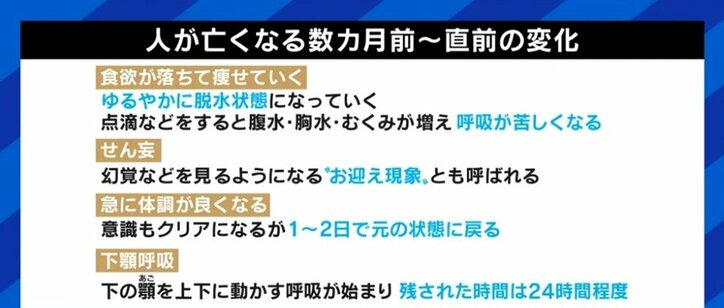

そして在宅介護の日々を振り返り、「最初は持ち上げられていたコップが持ち上げられなくなったり、うまく飲み込めなくなったりと、だんだん弱っていく。ただ、そういう様を見ていて辛かったかといえば、不思議と“大丈夫、まだまだいける”という感じだった。私は看護師でもあるので、その目で見れば“半年ないな”と思うのに、15年後のことを考えて、希望を持ってしまっていた。後悔はどうやってもすると思っているが、何か別次元を生きていたというか、繭に入っていたというか、家の中に別の時間の流れがあったような気がしている」と話した。

■「在宅医はものすごく激務だろうと感じた」

2人の話を受け、慶応義塾大学の夏野剛の特別招聘教授は、昨年12月に実父を自宅で看取った経験を明かした。

「まさに在宅医の方が近所で見つかって、具合が悪くなった時にすぐ来てくれた。それから毎日のように顔を出してくれるようになり、携帯にかけてくれれば、24時間・365日、対応すると。うちの父が亡くなったのも土曜日だったが、その時も来てくれた。しかしこういう在宅医の先生は少ないと思うし、ものすごく激務だろうと感じた。

それから、義理の父が亡くなった時にはかかりつけの在宅医がいなかったので不審死の扱いになり、警察が来て検死し、病院で解剖することになった。それも在宅医の先生がいればそれで死亡診断が書ける。とはいえ、普通の開業医であれば月曜から金曜、夕方6時までの勤務で済むかもしれないが、在宅医は土日もない。例えば普通の開業医の倍以上の報酬が出るようにしていかないといけないのではないか」。

■在宅医療に取り組む医師の少なさが課題

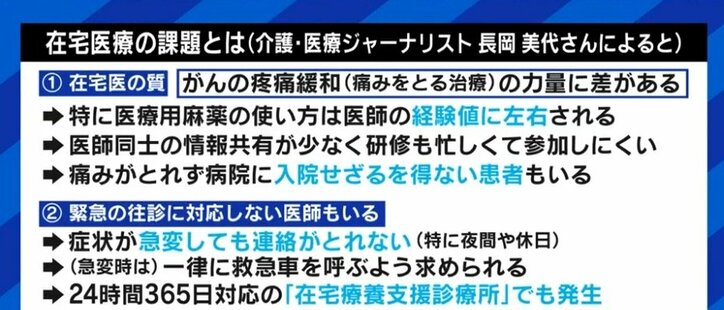

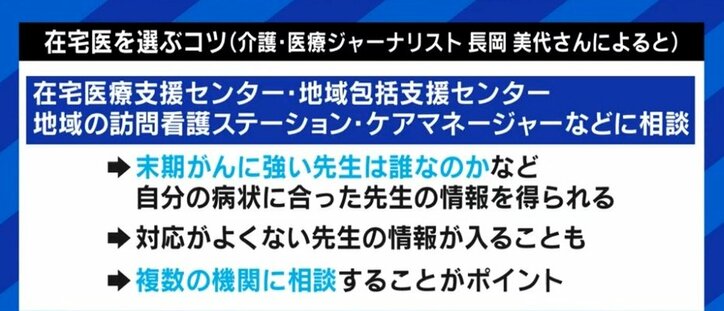

前出の中村医師のクリニックのように在宅療養支援診療所の登録をしている診療所は全国に1万カ所以上。これは全開業医の1〜2割に相当するというが、年間100人以上を在宅で看取っている長尾クリニック(兵庫県尼崎市)の長尾和宏医師は「積極的にやっているところとそうでないところがあって、実際に稼働しているのは3000カ所ぐらい、やはり足りないというのが現状だと思う」と話す。

「都会では在宅専門クリニックもあるが、人口が少ないところではそうではなく、一般の開業医が外来診療の合間に少しやっているというケースが多い。担い手も高齢化していて、私も63歳になるが、四半世紀やっていて1秒も休まず働いているし、若いお医者さんの場合も、チームを組んで当番で病院の当直みたいな感じでやっているのが現状だと思う。

一方で、例えば末期がんで激しい痛みがあると持続点滴を付けるケースがあるが、それができない開業医もいるし、そうした医師の質を客観的に評価する指標が残念ながらないということもある。また、終末期といっても、どこからが該当するのか、医師でも分からないこともある。患者の側も、やはり病院の方が安心だということで、結局は病院で最期を迎えるというケースも多いのではないか」。

また、家計の面を気にする人もいるだろう。前出の玉置さんも「在宅の方が医療費は抑えられると思うが、家でずっと看ることになれば、仕事を制限することになるし、収入が減ることになる。結果としては同じくらいになるのではないか」と話す。

「日本には国民皆保険制度と介護保険制度があるので、収入の有無に関係なくどなたでも望むことができる。末期がんの場合、平均在宅期間は1カ月半なので、例えば3割負担の方でも自己負担は10〜20万円程度だ。療養期間が長い病気の場合はやはり負担が問題になるかもしれないが、こちらも所得に応じて制度が用意されているので、1日1000円以下で在宅医療を受けている方もたくさんいる。ただ、玉置さんがおっしゃったように、総じて在宅の方が安いものの、家族による介護を労働と考えれば、その分は入っていないという問題はある」。

■“3つの覚悟”が必要だが、満足感、納得感も

最後に長尾医師は、自宅死について「“3つの覚悟”という言葉がある。一つは本人の覚悟だ。自分はここにいたいという覚悟、あるいはたくさんの点滴はもういらない、枯れていくということを容認する覚悟。二つ目は家族の覚悟だ。見ているのが辛いという意見もあるかもしれないが、それでもやっぱり居てもらおうという覚悟。そして三つ目が、最期まで看取ろうという覚悟だ。それが揃わない限り、自宅での看取りということは難しいだろう」と指摘する。

その上で、「私は勤務医を経て開業医、在宅医になったが、やはり病院での最期と、自宅での最期は全く違う世界だ。昨日も今日もそうだったが、私はわざと亡くなってから1時間が経った頃に行った。すると家族の皆さんは落ち着いていて、泣き笑いの様な感じだ。みんなでご飯食べたり、お酒を飲んだり、ご本人を囲んで記念撮影をしたり。病院ではそういうことは一切できないので、雰囲気が非常に和やかになっていく。後悔がないといえば嘘になるだろうが、ある程度の満足感、納得感も得られるのが、在宅での看取りの特徴だ」と話していた。(『ABEMA Prime』より)