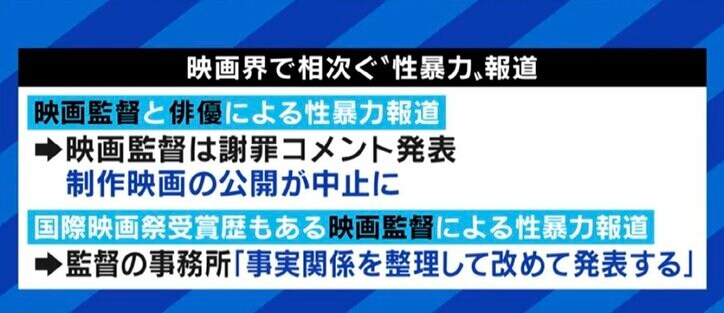

関係者による性加害の報道が相次いでいる映画業界。5日の『ABEMA Prime』に出演したレイ法律事務所の河西邦剛弁護士は「大きな要因として考えられるのが“権力の集中”だ」と話す。

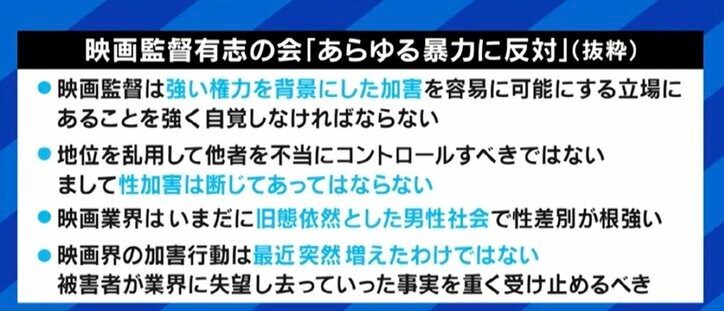

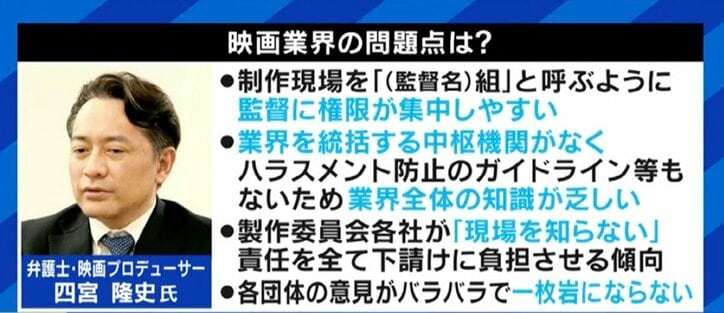

「キャスティングの権限を握っている人のところで性被害が生まれやすいので、単発で作品を作る映画や舞台でのケースが多い。その点、弁護士として相談を受ける中で感じるのは、テレビとの違いだ。テレビの場合、局員や局の監督機能が働くので相談が少ない。もちろん、どの業界であってもセクハラ、パワハラ、性被害はあってはならない。その意味で、制作者側の方が声明を出すことには大きな意味がある。また、今回のような問題で映画が公開できなくなるとすれば、製作委員会も損をすることになる。つまり法的な義務はないかもしれないが、出資者としてもきちんと見ていく責任があると思う」。

【映像】ロンブー淳も告白…強い権限が要因?業界の悪しき習慣も

するとスタジオのコメンテーターたちが自らの経験を交え、業界の様々な問題点を指摘していった。

■タレント・ソフトウェアエンジニアの池澤あやか「嫌がらせがあっても“ノー”とは言いづらい」

「私は俳優としてキャリアをスタートさせたが、3、4年前、パワハラだと感じることがあった。あるドラマの衣装合わせに行った時に、ある大御所監督が着替えている時に私に聞こえるような声で“この子よりも俺の娘の方が高学歴だ”とか、“プロフィール写真が詐欺じゃないか”というようなことを言った。

普通、初対面の仕事相手にそんな失礼なことは言わないはずだと思って、私は役を降りて、SNSでぶち切れていた。するとプロデューサーから“失礼なことをしてすみませんでした”というお詫びとともに、“SNSの投稿を消してくれませんか”という依頼が来た。私が“監督が直接謝ってくれるなら”と答えると、話はうやむやになってしまった。

ここからは私の想像だが、おそらくその場で何とか丸く収めようということで、監督にはエスカレーションされていなかったんだと思う。監督や偉い人、主役の俳優さんとかを立てるために、色々なことをやっている業界なんだと強く感じた。でも、特にオーディションを勝ち抜いて役を獲得していく俳優の場合、現場などで嫌がらせがあっても“ノー”とは言いづらい。映画に出られることがステップアップの道への一つなのに、降ろされる可能性のあるようなことは言い出しづらい環境だと思う。

そして、そういう方法で仕事を取るということは無くしていかないといけない。真面目にオーディションを受けにいっている人、そういう“営業”をしていない人が損をする」。

■元SKE48・フリーアナウンサーの柴田阿弥「“そういうものだよね”で済ませてきたことを反省」

「アイドル界にはそういうことがあるとまことしやかに言われているが、誰かをかばっているというわけではなく、本当に私が見たきた限りでは無かった。ただ、芸能界、特にアイドル界は一般的な社会人経験の無いスタッフやメンバーも多く、ここは社会との隔たりが大きい“治外法権”なんだと勘違いしているような人を見たことがあるのは確かだ。

例えば、名前ではなく“お前”と呼ぶような人もいっぱいいて、今だったら“それはハラスメントですよ”と言えるけれど、当時の私は“そういうものだよね”で済ませてきちゃったので、すごく反省している。だから“そういうものでしょ”で済まされた問題が明るみに出てきているというのは、前進しているんだと思う。

どんな業界であっても、権力が存在するところにはセクハラや性暴力は生まれてしまう。身近にあるんだぞ、とちゃんと覚えておくことが必要だと思うし、人権を踏みにじるような問題は社会として許さないという態度と目線が必要だ。その意味では、昔は性暴力であるにも関わらずゴシップみたいな扱われ方をしていた。“やっぱりこれってよくないことだよね”と報じること、そしてそれを見た人が関係者を誹謗中傷することなく目を向けること。それが人権問題を減らしていくのではないか。

■歌舞伎町ゲイバー「CRAZE」店員・カマたく「同性間であれば友人にさえ相談しづらい」

「映像の仕事をしたこともあるが、直前まで別の人だった相手役が、急に前にも共演したことがある監督さんになって、"あれ?違ったよね"というのが続いたことがあった。あれも権力だったんだと思う。これを相談するには、自分がゲイで、相手もゲイだということを明らかにしないといけなので、壁がある。友人にさえ相談しづらい。SNSでも言えないし。私の場合はこういう話もできるけれど、言えない人の方が多いはずで、同性間の問題はまだMeToo運動の奥の方にあると思う」。

■ロンドンブーツ1号2号・田村淳「干されてもいいというくらいの気持ちがないと強く出られない」

バラエティの現場でも“10メートルの高さから滝つぼに飛び込め”と言われた ことがある。でも僕は高所恐怖症だから拒否し続けて、最後は“降ろされても構わないですし、どうぞ殴るなりなんなりしてください”と言ったら、“3 メートルでいいよ”となり、そんなにシビアな感じにはならなかった。だけど、自分の夢を握られていると思う若い人たちは頑張って飛ぶだろう。圧を跳ねのけるかどうかは個人によるが、ドラマを降りることになってもいい、業界から干されてもいいというくらいの気持ちがないと、強く出ることはできないと思う」。

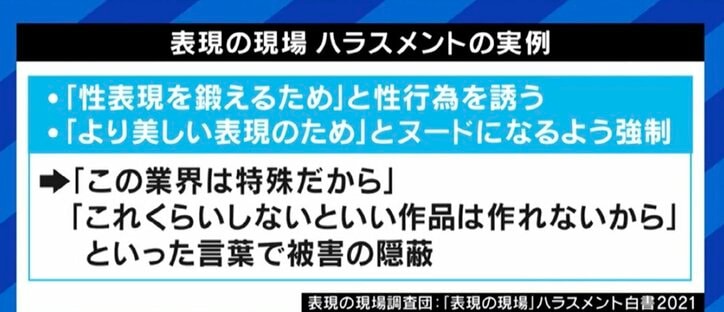

だから当然、自分の権力を使って女性に関係を迫るという人もいるだろうし、逆にやってはいけないことだと分かっていながらも、それを受け入れて役を獲得した人という人もいると思う。そういう、お互いの“成功体験”が何となくの“暗黙のルール”になってしまい、未だに続いている要因になっているのだと思う。

力づくでねじ伏せるのはもちろんノーだし、迫られ、押し切られて…というのもノーだ。でも、それを解決するだけではだめだと思う。ある意味で、"お互いが納得した上でやった"という人もなくさないといけない。そんなことでキャスティングすることがあってはいけないと思う」。

■河西弁護士「難しいとは思うが、録音が最大の自己防衛になる」

それぞれの指摘を受け、河西弁護士は次のように語った。

「最近、立て続けに報道が出ているが、事案を見ていくと5年前、10年前の出来事だということが多い。つまり最近になって増えているというよりも、時間が経って声を上げている方々が続いているということだ。今回メディアに証言した女性たちは、警察に訴えたい。でも証拠がないとなかなか事件化は難しいし、10年以上前なら時効だと言われてしまうかもしれない。あるいは訴えたい。でも裁判には弁護士が必要だから…という時に頼る手段として『週刊文春』があったのだろう。

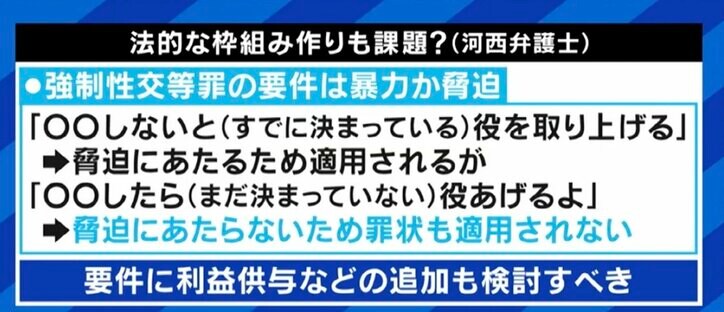

やはり現行の刑法では、暴力的な行為や脅しによって性交渉をした場合には強制性交罪になるが、立場を利用してとか、騙してという場合には該当しないことになる。法改正をするにしても、何年、あるいは何十年とかかる話になってくる。逆に報道する側の責任が大きいということにもなるが、話を聞いてもらえる手段として、週刊誌が一つの手段になっているということだ。

弁護士として言えば、“私は嫌だ”という明確な証拠が残っていれば、これは脅迫があったとして犯罪行為、刑事事件になってくるので、なかなか難しいとは思うが録音などの記録をすることが、その瞬間にできる最大の自己防衛になる。それからタレントさんがSNSのアカウントを持っておくことで、被害を受けた場合に発信をするということができる。実際に発信するかどうかは別として、それが抑止につながることはあるかもしれない。とはいえ、今後も監督やプロデューサーなどに権力が集中すれば、やはりパワハラや性加害といった暴走に繋がってくることはあるはずだ」。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧