妊娠・出産が「人工子宮」で可能になる――。そんな未来が描かれたのは、ドイツの科学コミュニケーターが2022年に公開した空想世界の映像だ。「世界初の人工子宮施設『エクトライフ』」の中では早産や帝王切開がなくなり、人口減少に直面する日本や韓国の役に立つと語られている。

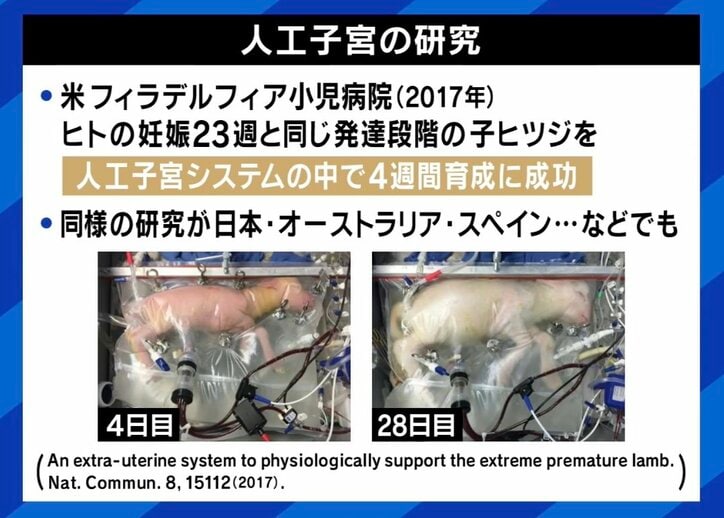

人工子宮の研究は、すでに世界各地で進んでいる。2017年にはアメリカで、ビニールのような袋の人工子宮で育ったヒツジを4週間育成することに成功した。他にも、日本やオーストラリア、スペインで行われていて、ヒトでの臨床実験に向けて研究が進んでいるという。

■「“重症の新生児にもっと良い治療はないか?”という医療現場の願いから始まった研究」

東京大学で人工子宮の研究歴がある北里大学名誉教授の海野信也氏は、ヒツジの事例について「この袋には人工の羊水が入っている。暴れられると困るので、強力な磁石で行動を制限している。胎児はある程度の抵抗がある環境の方が、正常に発育できる。臍帯(さいたい)と体外循環回路がつながり、酸素や栄養を胎児に供給する」と説明。

研究の目的については、「妊娠22週以降に生まれた赤ちゃんは、生きられる可能性があり治療されるが、全員を助けられるわけではない。『重症の新生児に、もっと良い治療はないか』という医療現場の願いから始まった研究だ」。つまり、「妊娠過程すべてを代替するため」ではなく、早産の赤ちゃんに子宮に似た環境を与えてあげるための研究。実験に使われたヒツジも、ヒトの妊娠23週相当まで成長した胎児だった。

実現に向けての課題として、まずヒツジとヒトの胎児とでは、胎盤もへその緒もまったく同じではないことがある。そのため、よりヒトに近い霊長類での研究・実験を経て、ヒトでの臨床実験へ進む必要がある。また、現在のNICUの技術と同等もしくはそれ以上の安全性と成果を証明しない限り、実現は難しい。

海野氏は「22〜23週の未熟な胎児では、やはり困難と思われる。もう少し大きければ、実現性はかなりある。さらに大きな子どもでも、呼吸がうまくできなかったり、手術直後だったりと、今のNICUでは助けられないような患者が対象になり得る」とした上で、「臨床に向けた準備段階の実験が、コロナ禍で遅れた。そうした事情を勘案し、10年ぐらいの間にはなんとかなるのではないか」との見通しを示した。

■人工子宮が実現したら“中絶”に影響が?

リディラバ代表の安部敏樹氏は、「医療の発達によって“医療的ケア児”の命を救えるようになった一方、この子たちを社会が受け入れる準備ができていない」と問題提起。一方で、「学校で痰をとるのは医療行為になる。看護師が付き添うわけにもいかず、親が毎日一緒に登校しなければならなくなると、親は養育資金を得られない。早産であっても“医療的ケア児”でなく育つためのブレイクスルーとして、人工子宮に期待している」と話す。

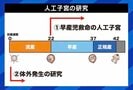

実現すれば、中絶への影響も考えられる。中絶可能期間は「胎児が母体外においても生存できる」とされる週数により定められ、1976年には妊娠24週未満とされていたが、1991年に現行の22週未満となった。もし人工子宮の普及で22週未満でも生存可能になれば、中絶可能期間も引き下げられる可能性がある。また、中絶=母体と胎児を離す(人工子宮へ移行)という、新たな選択肢が生まれる可能性もある。

生命倫理・社会学が専門の金沢大学融合学域融合科学系助教の日比野由利氏は、「海外には『胎児の命が一番大事』との政治的立場が強いところもあり、人工子宮技術の発達で、さらに意見が強まる可能性がある。場合によっては、人工妊娠中絶が全面禁止となったり、日本でも期間が短くなったりする可能性はある」と指摘する。

■“妊娠の過程すべてを代替できる人工子宮”は誕生するのか?生命倫理の問題は

生命倫理の世界では「すべり坂論」というものがある。一度受容してしまうと、その先のものまで連鎖的に受容してしまう。つまり、進めてはならないものは、最初から受容してはいけないという見方だ。

日比野氏は「安全性を確認しながら進めるのは、悪い考え方ではない」との立場。「結果的にはどんどん倫理的なハードルが下がったように見えるかもしれないが、体外受精や卵子凍結などの技術は、そうして受け入れられてきた歴史がある。人工子宮も同じように進む可能性がある」とする。

一方で、「高額な費用がかかれば、利用できる人とできない人で格差が生まれる可能性がある。もし人工子宮が一般的な医療になった場合には、自然妊娠に対する医療やケアの質が下がる可能性もある」との懸念を示した。

海野氏は「体外受精もそうだが、夢物語が実現して社会に受け入れられると、応用の幅が広がって自然に許容するようになる。人工でも安全にできれば、皆が受け入れるだろう。そうなった時には、夫婦や家族などの価値観が変わる可能性もある」と述べた。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧