また、地下の空洞を見抜くには、現象を全体像でとらえる必要があるという。「『空洞があるかもしれない』という目に見える予兆がある。例えば、家の真下に穴が空いたとしたら、家にヒビが入り、立て付けが悪くなる。そういう細かいところを専門家に聞けばいいが、専門分野が輪切りになっている。道路が悪くなっていると、路盤を早く直したらよいと路盤だけの話をする人、電信柱が傾いたら電信柱を直したらよいという話をする人。全体を見る協議体があるといい」と指摘する。また「落ちるトラックの前に穴が空いていた」ことから、「時間が経っていたのでは」と考察した。

八潮の現場では、事故発生から2日目の昼ごろ、2つ目の穴が崩落して、後に2つの穴が1つになった。そして5日間で、長さ40m、深さ15mにまで拡大した。現場の陥没は、これで収まるのか。「救出した瞬間に対応が始まる。崩れないようにするとか、広がらないようにするために。今どうなっているかというと、だんだん広がっている穴の横から雨水がいっぱい流れ込んでいる。(雨水が)どんどん土を持っていき、また広がっていく。それをどうするかというと、水を流れ込まないようにするとか、コンクリートなどを敷いて水が流れ込まないようにすればいい」。

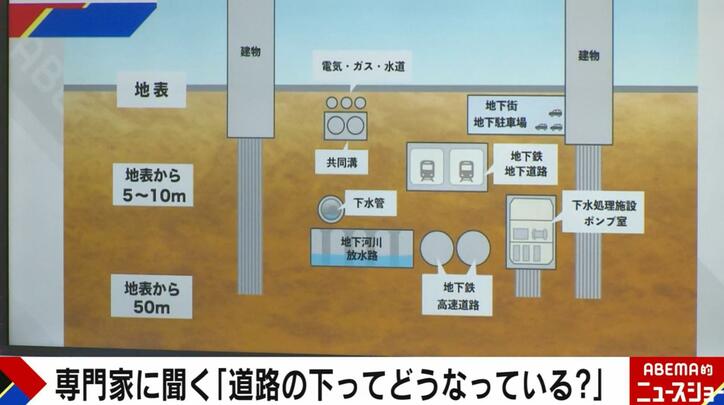

現場の土壌が特殊ではないのかと聞くと、「関東はだいたいこのタイプだ」という。下水道管以外の要因でも、陥没は「当然起こり得る」というが、「“水”がひとつのキーワードになっている。地下には地下鉄などあらゆるものがあるが、地下鉄を作っている最中はあっても、完成後に陥没するのはあまり聞かない。あくまでも水の流れがあるか」。

道路陥没の原因は、下水道の破損だけではない。2021年11月には吉祥寺駅付近で、近くのビル解体工事の影響による陥没事故が起き、走行中のゴミ収集車の後部が転落した。近久氏は「道路の安全を守るため現場スタッフは頑張っているが、いかんせん予算が足りない」と語る。

原因として老朽化を挙げる一方で、「古いのは地上付近にあり、管も小さいため、陥没しても表面が少し落ちたとか、50cmほどの穴が空いたとか、道路がへこんだとか、それくらいの話で、人身事故にはならないことが多い。ただ老朽化して、高度成長期に急に作ったから、急に直さないといけない」のが現状だ。

国土交通省によると、耐用年数50年を経過した下水道管は、2022年度末に約7%。約3万kmとなっているが、2032年度には約19%・約9万km、2042年度には約40%・約20万kmになる見通しだ。解決策として、近久氏は「会社や機関が有効的な調査法を見つけ出している」として、ドローンによる検査などが行われていることを紹介した。

そして「街は住民が作っている」として、「窓口をちゃんと作るか、アプリなどで写真を撮って懸賞金を出してもらうなど、(住民が)参加しやすくなる」ような仕組みづくりが大切だと説いた。

(『ABEMA的ニュースショー』より)

この記事の画像一覧