子どもが大好きで保育士になったのに

ユニファの土岐泰之代表は「ルクミー午睡チェックの体動センサーで肌着のおへそくらいのところにつける。うつぶせになると表示が『うつぶせ寝』になる」と説明。

実際にうつぶせ寝になると「体動アラート」と表示され、アラームが鳴った。

「先生の目と医療機器のダブルチェックで子どもの見守りをしていく。医療機器のIoTと絡めながら」(土岐代表、以下同)

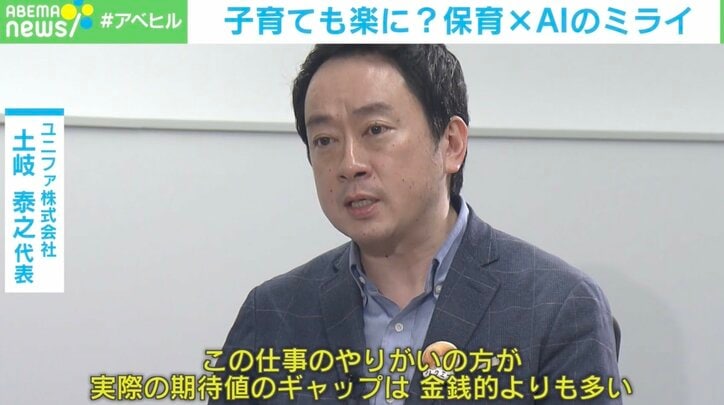

ユニファ創業者の土岐代表は、保育や介護といった「ケア労働」が抱える課題に、賃金などの経済的な問題とともに「精神的な課題」が大きいと指摘している。

「子どもが大好きで保育士になった。しかし、なった瞬間に『なんでこんな手書き書類が多いんだろう』『なんでこんなに組織がギスギスしているんだろう』と感じる。自分が思い描いていた『なんでこの業務じゃないんだろう』。この仕事のやりがいの方が実際の期待値とのギャップは金銭的なものよりも精神的なものが大きい」

「子どものことに向き合おうというのはみんなめちゃくちゃ頑張れるが、それ以外の園長との関係、同僚との関係、保護者との関係がどうとか、ここが子どもにみんなで向くということができていないと思う。だからこそ、写真や動画をたくさん撮ってみんなで子どもの状態を可視化して成長を見つめ合うことで自ずと同じベクトルになっていく。保育の正解はないし保護者の方もいろいろやってほしいことがある。みんな子どものためにやっているそのベクトルがちょっとずれているのでそれを我々のテクノロジーを使ってしっかり目線を合わせましょう。その結果AIで子どもの成長が可視化されて、より保育士の専門性を発揮して仕事のやりがいを実感できる」

土岐代表は、ケア労働におけるAIの活用は保育分野に留まらないと考えている。

「子どもが中学1年生とかになると、家族4人のLINEも頻繁になる。息子が塾に行くが何時に帰るかの連絡をAIエージェントが定期的にやってくれればいい」

妊娠健康データや学童、塾などの情報も一元化され、子どもが産まれる前から育つまで、AIアシスタントが家庭をサポートすることが近い将来当たり前になると考えている。

「たぶん、ドラえもんだ。子どもたちのデジタルフレンドができると思う。それをどう使いこなすかという時代が必ず来る。それを家族の幸せのために、使命感とテクノロジーでやっていきたい」

学生はどのような“対策”をするべき?