■学校現場の事象は千差万別…必要な“マニュアル”とは?

マニュアル作成について、小野田氏は大阪市や横浜市などが過去にも作ってきたことを紹介した上で、良い面と悪い面があると指摘する。「学校現場にはマニュアルに書いていないことが山ほどある一方で、文科省も“個に応じた多様な学び方”を盛んに言ってしまっているわけだ。カスタマー・ハラスメント防止条例で言っている“社会通念上不当なものはダメだ”というかたちであれば、例えば長時間にわたる電話や面談を求めて学校の機能が脅かされれば威力業務妨害、謝罪を必要以上に要求すれば強要罪、『謝罪しないとどうなるか』と言えば脅迫罪に当たるだろう。先生たちは“刑法上の罪と繋がるものがある”と自覚する中で、一線を越えたものは仕切るというやり方をしないといけないが、それはこれまでにも書かれてきた。状況が実にバラバラで、白に限りなく近いグレーもかなりあって見極めが難しい」。

マニュアルの必要性を訴えている松浦氏だが、「ほとんどが常識的な親だ」とも語る。「“学校は気の合わない人とも一緒になる場所。自立のためにはある程度仲良くするスキルをつけることも大事だ”という合意形成ができる親御さんであれば全く問題はない。私自身が精神医学や心理学の研究を続けてきて、99%の保護者は常識的だ。ただ、その1%の方が過剰・不当な要求を繰り返して、先生が心身を病んでしまうことだけは避けたい」。

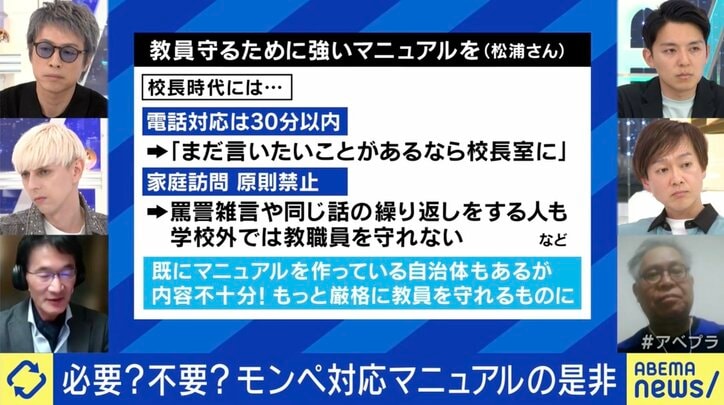

松浦氏が考えるのは、教員を守るための“強いマニュアル”。自身の校長時代には、電話対応は30分以内と決め、まだ言いたいことがあるようであれば校長室に来てもらうよう説明、学校外では教職員を守れないため家庭訪問は原則禁止にしていたという。すでにマニュアルを作っている自治体もあるものの、内容は不十分だと考えている。

「“宿題をもっと出してくれ・一切出してくれるな”などと言う親のダブルスタンダードの中で、個々の先生は裁量権を与えられずに苦しんでいる。学校内で“こうしよう”という合意形成をして、まずは担任が保護者に話すべきだが、それでも納得いかない場合には校長が出ていく。そういう問題解決のシステムが整理されてないのは、校長を経験してよくわかった。必要なのは、個々の教員に対してではなく、あくまで管理者である校長が“教育的に正しい対応とは何か”を周知させる上でのマニュアルだ」

(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧