英語、フランス語、アラビア語などを駆使し、約2時間30分にわたって持論を展開したカルロス・ゴーン被告。自身の逮捕が多くの共犯者たちによる“陰謀”だったと潔白を訴えるとともに、日本の検察や司法制度に対する批判を繰り返し、自身の逃亡を正当化した。

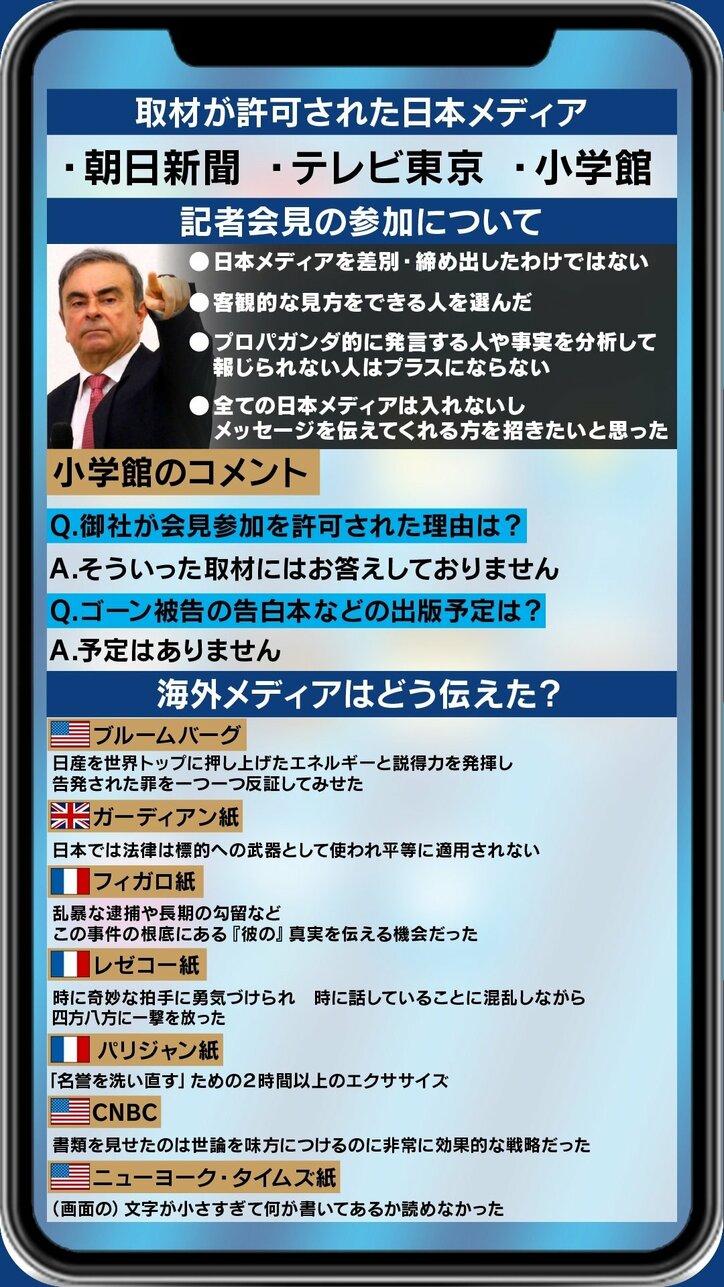

朝日新聞やテレビ東京、小学館を除き、日本メディアの多くが締め出される中で参加した海外メディアからはゴーン被告の言動を評価しない声もある一方、「日本の司法の暗い片隅に光を投げかける」(英ガーディアン)、「乱暴な逮捕や長期の勾留などこの事件の根底にある“彼の”真実を伝える機会だった」(仏フィガロ紙)など、日本の司法制度に関する厳しい意見も見られる。こうした事態を受け、森まさこ法相は会見を開いて「主張すべきことがあるのであれば、我が国の刑事司法制度において、正々堂々と公正な裁判所の判断を仰ぐことを強く望む」と異例の反論に踏み切った。

ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「自白偏重で有罪率99%、風呂は週2回で妻に会えない、クリスマスに1人、などという話は分かりやすく強いので、なかなかイメージとしてはひっくり返りにくい。“日本の司法はこんなにひどい”という印象が欧米に伝わったと思う。そこで日本としては“日本の司法は大丈夫だ”と言うより、“我々の社会に公正さを取り戻すんだ”と主張した方が効果的ではないか。なぜなら、ゴーン被告はグローバル企業のリーダーとして、分断と格差の象徴のような人物になっているからだ。実際、富裕層やアッパーミドルが読むフィガロ紙の読者アンケートでは77%が“逃亡は正しかった”という結果になっているが、一方、フランスで取材をしていたジャーナリストの記事によれば、格差問題で闘っているイエローベスト運動の人たちの反応は“ゴーンざまみろ”ではなく“ゴーンひどい”だ。また、レバノンでも富裕層からは英雄扱いされているが、反政府運動で戦っている人たちもいて、彼らもゴーン被告に対しては批判的だ」とコメント。慶應義塾大学の若新雄純特任准教授も「“世界における日本の司法”という問題になったことに対していかに答えるかが大事なのに、法務相と検察が出したコメントは、“日本において裁かれなさい。無実なら言い返しなさい”ということで、非人道的だとされた容疑者への扱いの部分については反論しなかった。言われっぱなしになっているのではないか」と話した。

元日経新聞論説委員で、法制審議会特別部会委員の安岡崇志氏は「もう少し具体的に“俺はこんな目に遭った”と説得力をもって言ってくれるのではないかと期待していたが、それはなかった。面白いなと思ったのは、検察の取り調べ中に“早く自白しろ。容疑を認めろ。認めなかったら家族に累が及ぶぞ”というようなことを言われたという話だ。今どき、そんな言い方で調べるのかと思ったし、逮捕容疑を認めたという調書は取らせていないはずなので、仮にゴーン氏が日本に戻ってきて裁判が開かれたとしても、言った・言わないが続く」との見方を示す。

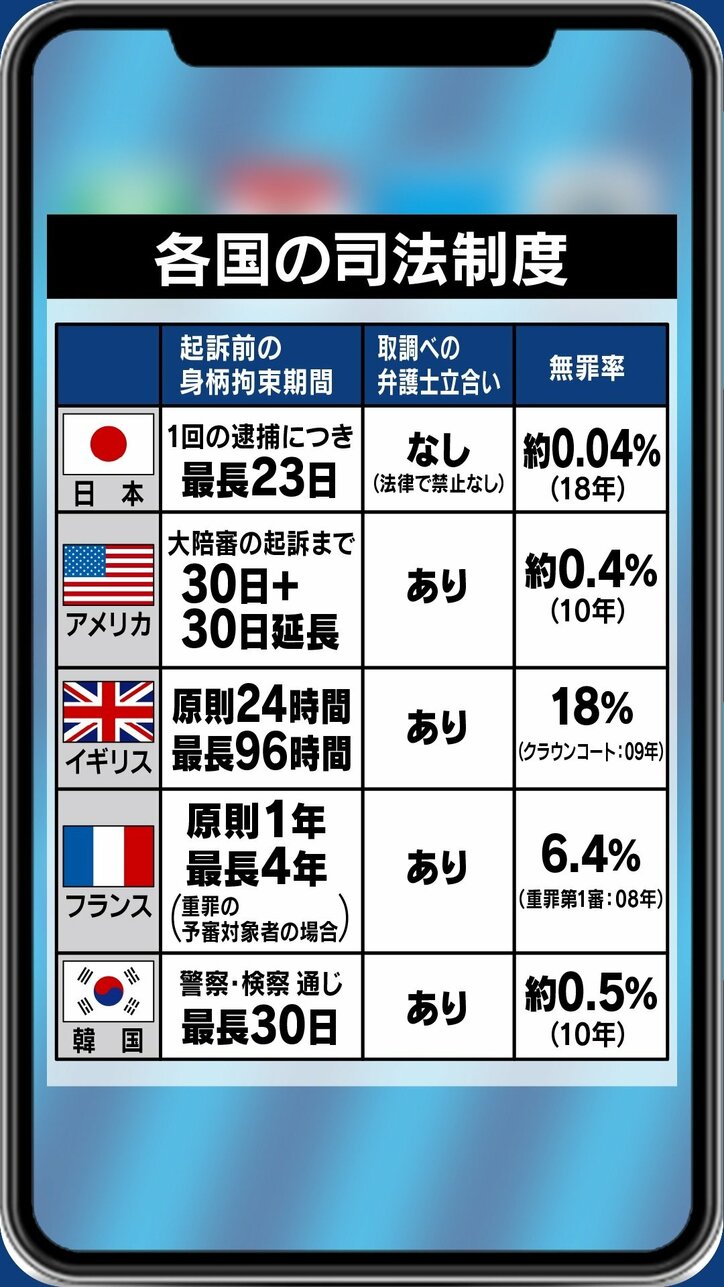

その上で、「今の日本の司法は世界に冠たるものだという考えの専門家や法務省関係者、議員は多いが、世界標準では取り調べの時に身柄を拘束するということはない。調べの中で自白調書をとらせず、黙秘や否認を続ける限り、ずっと拘置所を出られない。平野龍一という刑事法学者が1985年に発表した『現行刑事訴訟法の診断』という有名な論文の末尾に、“我が国の刑事裁判はかなり絶望的である”という有名な言葉があり、取り調べのための身柄拘束は欧米の水準からすれば堪え難いものだと指摘している。もっと言えば、それよりも遥か昔の明治35年には、ある弁護士が『刑事被告人の待遇』という文章の中で“有罪判決が確定するまでは無辜の良民として扱わなければいけない”と書いている」と指摘。「取り調べ時の弁護士立会いについて、法制審の特別部会でも最初の10回くらいは議題に上ったが、その後、意見の対立が激しいからやめておこうということになり、改正法の話には出てこなくなった。人質司法の問題についても、“もう少し慎重に勾留を認める”“起訴後の保釈をゆるやかに認めるべきだ”という意見が出たが、結局は“今までの基準を再確認する”というだけで前進はゼロだった」と振り返った。

元検事の落合洋司弁護士は「ゴーン氏の件についていえば、囚われの身で出られなかったわけではなく、一定の制約があるにしても保釈になっており、弁護団がついてきちんと裁判で主張ができる状態にあった。それにもかかわらず逃亡してしまった。それはないのではないか、というのが日本の国内の見方としては多いと思う。一方で、ゴーン氏なり、海外のマスコミが指摘している日本の司法の問題点については当たっているところも少なからずあると思う。実際、これまでも国連から勧告を受けるなど、批判されてきているが、法務省や検察庁がグローバルスタンダードとの比較において日本はどうなのか、という発想で反省することをしてこなかったし、我々は法令に基づき、我々のやり方でやっているのだ、と制度自体の問題点を認めようとしなかった。ただ、今回の会見を受け、認めようとしなければしないほど相手とのズレが広がり、突かれる度合いが強まっていくと思う。司法制度自体を変えるためには法制審議会なりが動いて、国会に刑事訴訟法の改正案を出さないといけない。しかし法務省の幹部は結局、みな検事だ。そういう組織なので、検察の力を弱めるような改革というのはそもそもやろうとしない」と話す。

また、ゴーン被告が訴えた「有罪率99%」の問題について佐々木氏は「普通は警察が捕まえて地検に持って行き、検察が起訴する。しかし、特捜事件は東京地検、大阪地検がいきなり逮捕して起訴する。とくに今回のような特捜事件は、逮捕されて有罪になる率が99%だ。しかも特捜は近年あまりにも力が強くなりすぎて、非常に横暴になっていると言われている」と疑問を投げかける。

落合氏は「現状では捜査段階で強力な捜査が行われるので、なおかつ起訴するにあたってはハードルを高くしている。つまり、検察段階で相当数がフィルタリングされ、これは有罪に持ち込むのが難しいというものについては、どんどん不起訴にしているということだ。だから伊藤詩織さんの問題のように、民事では損害賠償請求が認められていて、被害者がどうしても起訴してほしいと言っている事件であっても、刑事事件では慎重すぎるくらいになって不起訴にしている面はあるだろう。有罪になっている率だけを見ると、いかにも歪んでいるように見えるが、そこはトータルで見ていかないといけない」と説明。

そして「ただ、確かに警察が送ってくる事件の場合、検事は“チェックしよう”という目で見るので、難しい点があれば補充捜査も指示するし、ダメだったら不起訴にする。しかし特捜部による、いわゆる“独自捜査”の場合、自分たちでどんどんやってしまうので、それをチェックするところはない。裁判所の令状についても、捜査をチェックして出しているわけではないので、検証する人はいない。その点、アメリカには大陪審といって、捜査自体をチェックするシステムがあるし、フランスには予審判事という人がいて、裁判官が捜査自体を主体的に遂行していく制度がある。それがないため、日本の独自捜査は一度暴走し始めるととめどなく暴走していく。また、あらゆる証拠を見て有罪にならないというものをどんどん不起訴にしていくということは、一審の前に検察が裁判官のような立場で裁いてしまうということでもあり、裁判がその判断を検証し、刑の重さを決めていくだけの場になっているとも言える。平野先生の論文にも、“それは裁判と言えないと”書いてある。しかし日本の場合、起訴されるということ自体、本人にとっては非常に痛いので、慎重に確認すること自体がいけないとは言いにくい。それでも罪名や被害者のいる・いないなどによって、ある程度は思い切って“これは裁判を受けてもらおう”と、きめ細かくやり方にしていくことは必要なのではないか」とした。(AbemaTV/『AbemaPrime』より)