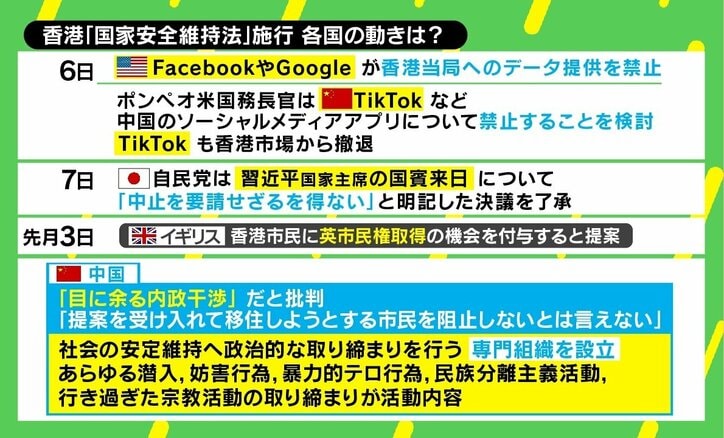

香港「国家安全維持法」の施行をめぐり、各国が様々な対応に動いている。

FacebookやGoogleなどは6日、香港当局へのデータ提供を禁止したと発表。また、ポンペオ米国務長官は、TikTokなど中国のソーシャルメディアアプリについて禁止することを検討していると話した。TikTok自体も香港市場から撤退することを明らかにしている。

日本では7日、自民党が習近平国家主席の国賓来日について、「中止を要請せざるを得ない」と明記した決議を了承した。

イギリスでは6月3日、香港市民に英市民権取得の機会を付与すると提案した。これに対して中国政府は「目に余る内政干渉」だと批判。「提案を受け入れて移住しようとする市民を阻止しないとは言えない」と牽制している。中国では、社会の安定維持へ政治的な取り締まりを行う専門組織を設立する動きがある。この組織は、あらゆる潜入や妨害行為、暴力的テロ行為、民族分離主義活動、行き過ぎた宗教活動の取り締まりが活動内容だという。

中国をめぐる状況について、『ニューズウィーク日本版』編集長の長岡義博氏は「今回の国家安全維持法の成立は、香港がどんどん中国になっていくということの現れだと思う。FacebookやGoogleは中国では使えない一方、香港では使えるが、将来的には香港でも使えなくなっていくだろう。一方、自民党は習近平国家主席の国賓来日について中止要請を決議するという、今までにない強い態度に出ている。中国と日本を含んだ西側諸国の間に大きな“溝”あるいは“壁”ができはじめ、2つの世界が分離していく流れだ」との見方を示す。

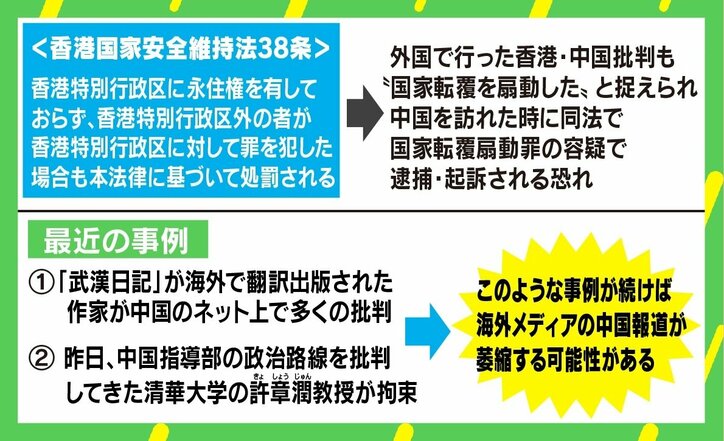

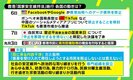

国家安全維持法の第38条には、「香港特別行政区に永住権を有しておらず、香港特別行政区外の者が香港特別行政区に対して罪を犯した場合も本法律に基づいて処罰される」とある。つまり、外国で行った香港・中国批判も“国家転覆を扇動した”と捉えられ、中国を訪れた時に同法で国家転覆扇動罪の容疑で逮捕・起訴される恐れがある。最近では、「武漢日記」が海外で翻訳出版された作家が中国のネット上で批判され、中国指導部の政治路線を批判してきた清華大学の許章潤教授が拘束される事例があり、海外メディアの中国報道が萎縮する可能性がある。

中国はなぜここまで強い態度に出たのか。長岡氏は「そもそもは去年夏の民主化デモにある。雨傘運動が世界から支持されて、去年11月の香港区議選では民主派が圧勝した。今年9月には香港の議会選挙が予定されているが、このままいくと民主派が圧勝するだろうと言われていた。中国にとっては、香港が自分たちのコントロールが効かない地域になっていくのは大変な事態で、それをどうしても避けたいということから、急いで国家安全維持法を成立・施行という動きに出た」とした。

さらに、ABEMA『ABEMAヒルズ』宛にTwitter上で、「香港国家安全維持法の施行と政治的な取り締まりを行うタスクフォースを設立による日本への影響についてを調査、検討をしてみませんか(原文ママ)」という意見が寄せられている。

日本への影響について長岡氏は、「例えば日本人の記者や学者が日本で行った言論活動や研究には中国に批判的なものも多くある。これらが国家安全維持法に違反していると中国当局に指摘され、中国や香港に行った時に拘束・逮捕されるというのは非常に脅威。それを避けたいという思いが働くことで、我々の報道や研究が萎縮する可能性がある。中国国内だけでなく海外からの批判も許さないというのは、長期的にみて中国にとっても本当にいいことなのか」と懸念を示した。

(ABEMA/『ABEMAヒルズ』より)