GWを前に、大麻取締法違反で執行猶予付きの判決を受けたばかりの俳優の出演作が公開された「彼が出演したからこそ素敵な作品になった」という意見がある一方、「映画に出ていて目を疑った」「出演するのは許されない」など、否定的な見方も散見される。

・【映像】出演作品に罪はある?芸能人の不祥事で撮り直しや公開中止も...田村淳と考える

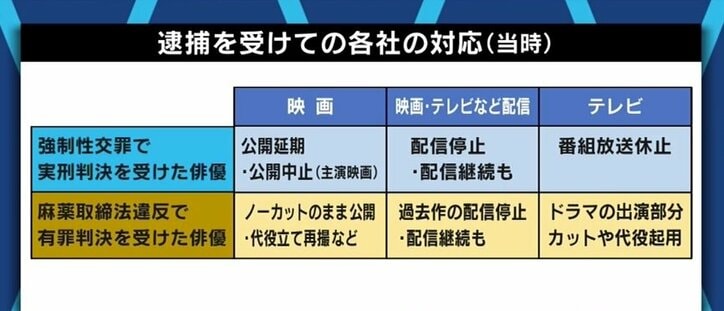

映画やドラマの出演者が不祥事を起こす度に沸騰する、場面のカットや代役の起用をすべきか、そして“作品に罪はあるのか”という論争。出資企業などに危機対応をアドバイスしている江良俊郎・エイレックス社長は「薬物事犯の場合、大きな犯罪組織にお金が流れることにもなるので、大麻であろうとコカインであろうと、簡単に許すわけにはいかない。被害者がいないから良いという問題ではないと思う。一方で、テレビをつけっぱなしにしていれば流れてくるものと、お金を払って観るものとでは差があっても良いと思う」と話す。

映画『ゾッキ』の舞台裏を500日にわたり記録したドキュメンタリー映画など、数多くの作品を手掛けてきた映画プロデューサーの伊藤主税・and pictures社長には、出演予定だった俳優が撮影中に事件を起こし、製作が一時中断した経験がある。

「本当に大変だったので、鮮明過ぎるくらい鮮明に覚えているが、当該の俳優さんが出てくるシーンの撮影はほぼ終わっていて、もうちょっとでクランクアップ、というタイミングだった。僕自身、初めての経験だったので、当初はただただ困惑していたが、周りの方からは、“どうするんだ”という質問が次々と届いた。

やはり制作者にとって、作品は自分の子ども同様に大切なもの。だから“作品には罪はない”と願いたい、思いたい。不祥事によって作品そのものが否定されるのは、ただただ悲しい。それでも、映画は公共の場で見てもらうものだし、否定的な意見が一つでもあれば議論の対象になってしまうコンテンツであることは間違いない。色々考えたが、撮影も公開も続けたいと、一概には言えないと思った」。

出資企業相手に駆け回る一方、監督、キャスト、スタッフ、所属事務所と何度も協議を重ねた結果、代役を立てて1年かけて撮り直し、ようやく公開にこぎつけた。「やはり僕たちは作品を通じて何かを伝えたい、何を感じてもらいたい。もともとこの映画は伝えたかったことは、自殺の問題や、ここで成功しなくても大丈夫だよ、というメッセージだった。そこにマイナスになるなと思ったので、代役を立てて撮り直すことにした。ただ、複雑な思いもある。実は藤井道人監督も、それまで撮影した部分を編集でつないで観たと言っていた。

そして、映画というのは監督を中心に、俳優部、スタッフが観念や魂みたいなものを込めて作るものなので、頑張ってきたものが一度なくなってしまうと、持ち直すのが大変だ。同じことをもう一度やるということなので、資金はもちろん、出演者に同じ髪型をしてもらったり、同じ美術を準備しないといけなかったり。また、1年経つと街の景色が変わり、閉店していた店もあった。そういうことが大変だった」。

さらに監督が35日間連続で舞台挨拶をし、客席に向かって説明を行った。「事件が起きた日は、本当にいいものが撮れたと藤井道人監督と話をしていたところだった。このまま終わらせたくない、1年後になんとか撮り直したいという話し合いをして、実際に撮り直しをした。そういったことをちゃんと伝え続けた。観客の方からは映画自体を評価いただいたと思うし、思ったよりも肯定的な意見が多かった」。

一方、こうした問題について積極的にTwitterで発信している田中(仮名)さんは、「関係者は完全に被害者だと思うが、組織の一員が問題を起こした場合、責任者が謝罪をするのも社会通念として必要だ。その意味で、伊藤さんたちのケースに関しては代役を立てたことも含め、何も問題だとは思わない」とした上で、「“被害者意識”が丸出し”の謝罪会見をしている人、批判の声に対して“そういうことを言うのは狭量で保守的だ”という態度を取る人や業界の場合、信頼回復には時間がかかる」と話す。

「もともと、芸能界というのは面白かったり逸脱していたり、あるいは社会に適合できない人たちの受け皿という部分があったと思う。にも関わらず、最近のテレビや業界は、“私たちはこんなに健全です”というセルフプロデュースをし始めてしまっていると思っている。であればこそ、不祥事に対しては強い抵抗感を示し、責任を取らなくてはいけないはずなのに、“ダブスタ”になっているのではないか。“この映画は前科持ちを集めて、こういう意図で作品を作りました”というのなら構わない。そうではなく、過去に問題を起こしたことがあるのに、誠実ヅラで偉そうにしている人を“ステキね”と言うのは滑稽で、欺瞞ではないか」。

田中さんの指摘を踏まえ、伊藤さんは「やはりSNSなどで色々なことを書かれる方々の多くは、メディア上での文字の情報しか見ていない部分がある。一方で、映画業界や芸能業界にはブラックボックスになっているところがあって、どんな思いで映画を作ってきたかというのが見えなさすぎる。そういう中で判断されてしまっている部分もあると思うので、制作過程やビジネススキームをどんどんオープンにしていこうという話を仲間としている。そうすることで、もう少し理解が進んだり、違う議論が生まれたりするのではないか」と話していた。

慶應義塾大学特任准教授でプロデューサーの若新雄純氏は「倫理的な社会というのは罪がない社会ではなく、罪は罪だと認識できる社会だと思うし、復活の場が与えられるのは失敗した人のためというよりも、全ての人のためだと思う。誰かの復活を許さないということは、自分が失敗した時にも復活が許されないということだ。だから“罪はない”と言い切ってしまうのではなく、むしろ罪を負った作品、人として存在し続けられることが健全な社会なのではないかと思う。

“あの映画に出ているこの人はね、こんな悪いことしていたのよ”“こんなにいい役者だったのに、この後でクスリやっちゃったから、今はもう出れないらしいよ。もったいないね”、そういう会話をされながら、作品としては残っていけばいい。それなのに、“罪はないから否定するな”か、“罪があるから否定されて当然、お蔵入りさせろ”という、ゼロイチの議論になってしまっている」と指摘。

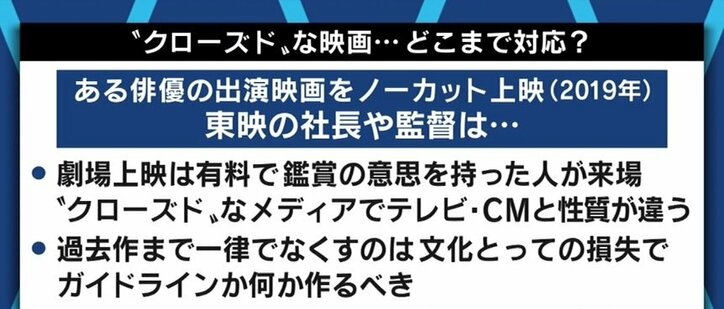

ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「確かに全ての視聴者が観る可能性のある地上波のテレビ番組であればゾーニングはできないし、ある程度の自主規制も必要だ。しかし、薄暗がりでこっそり観るような、反社会的な映画だってあってもいいのではないか」と問題提起。

「こういう議論のときに僕がいつも思い出すのが、60年代の終わり、当時19歳で米軍から奪った銃で連続射殺事件を起こした永山則夫元死刑囚だ。彼は後に獄中でベストセラーになった小説も含め7冊も執筆し、80年代に日本文藝家協会という、僕も入っている作家の協会に加入申請した。すると、“殺人者が何を言っているんだ”という感じで断られてしまった。それに対して怒ったSF作家の筒井康隆先生は、“何を言っているんだ。作家は実際には殺さないが、人殺しの気分になって小説を書くんだろう。そこに本物の人殺しが加入申請してきているんだから、三顧の礼を持って迎えるべきだろう”と言って文藝家協会を脱退した。

偉そうな言い方にはなるが、かつて総中流社会と言われていた時代は、社会がそれなりに安定していたからこそ、その外側にいるヤクザや犯罪者を描いていたものを皆が見ていた部分もあると思う。それを描くのも、ある意味で社会から逸脱した、アウトサイダーたちだったと思う。そこに倫理や道徳を持ち込むのはどういうことだという議論が、すでに80年代に行われていたということだ。そして総中流社会が崩壊し、中間層だった人々もどんどん貧しくなっていくという中、逸脱よりもより調和して、なんとか中間層に向かって生きて行こうという“逆振れ”が起きている。そういう背景があるのではないか。倫理や道徳を求める気持ちはわかるが、だからといってアウトサイダー的な精神を無視していくのが社会として本当に健全なのだろうか」。(ABEMA/『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧