1960〜70年代、低身長症のレスラーによるスピード感溢れるコミカルな動きで人気を博し、テレビでも放送されていたという「ミゼットプロレス(小人プロレス)」。しかし障害者を笑ってはいけない、といった風潮から80年代にかけて姿を消し、活動を続けているのはミスター・ブッタマンとプリティ太田の2人を残すのみだ。

【映像】現役レスラーに聞く"小人プロレス"なぜ衰退?"障害とエンタメ"成立に何が必要?

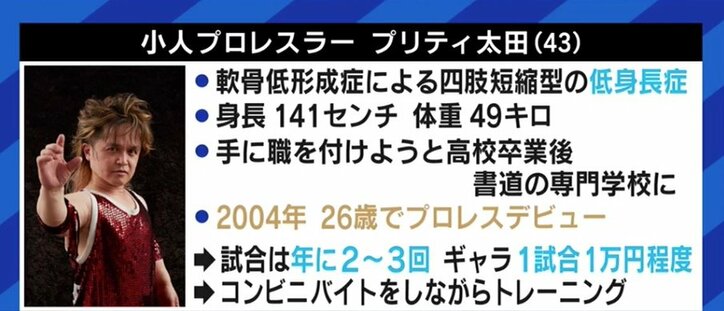

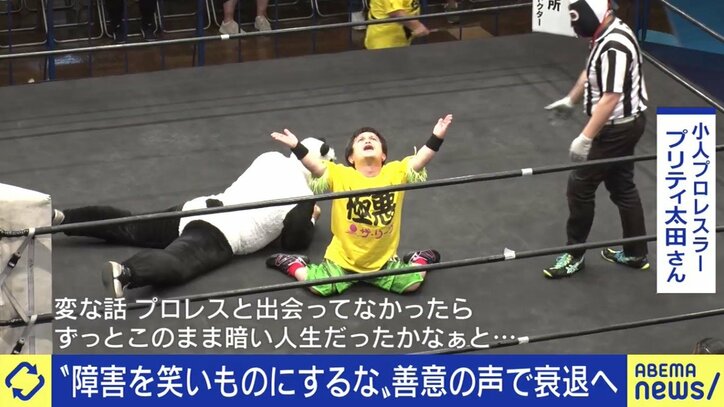

「どうしてもイジメの対象になっちゃうというか。もう嫌だな、この人生、と何度も思った。変な話、プロレスと出会ってなかったら、ずっと暗い人生だったかな」。中学生時代に見た小人プロレスに衝撃を受け、26歳にして遅咲きのデビューを果たしたプリティ太田。以来17年間、様々な団体で試合を重ね、わずかに灯る火を守ってきた。

この日はコロナ禍の影響から5カ月ぶりのリング。せっかくの後楽園ホールだが、展開はマンネリ気味で、内容も全盛期のようなスピーディーさに欠けていた。「いや、全然ダメ、全然」「試合は月に1回あるかないかで食えないから、生活はどうしてもバイトメインになっちゃう」。トレーニング場所は自宅が中心で、リングでは試合当日、といった状況にあるという。

試合は女子レスラー界のレジェンド・ダンプ松本さんの前座試合だった。かねてから小人プロレスを応援してきた松本さんからは、生配信で「昔の(小人プロレスの)面白さが全然出てないからね。これっぽっちも、何ひとつできてないよね?闘志が燃えているように見えない。あんたたち練習してないよね」とダメ出しを受ける場面も見られた。「(松本さんの指摘は)正しいと思う。ぶっちゃけ、練習する場所もないので、どうしても試合展開や技も落ちてしまうし、体力的な限界も出てきてしまう。面白くないと思われてしまうのも仕方ない。仕方ないと言ってはいけないが、事実なので真摯に受け止めている」。

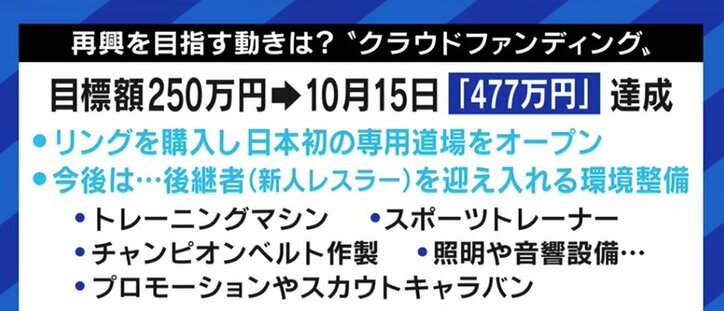

こうした状況を受け、プリティ太田は専用のリングを開設するためのクラウドファンディングを立ち上げた。すると「価値観を絶対として押し付ける良心の差別にうんざり」「様々な普通というボーダーを、小人プロレスと共に超えて行きたい」といった多くの共感の声が寄せられ、あつまった金額は目標の倍近くにまで達した。「ようやくプロレスに専念できるような環境になったので、ちゃんと技の練習だったり、笑いの部分の練習もできる。そして、改めて世間に見せられるプロレスをやりたい。そうすれば、見方も変わってくるかなと思っている」。

一方で、衰退の原因にもなった社会の見方についてはどう考えているのだろうか。「小人」という言葉自体に、差別的な意味合いを感じる人もいる。舞台での活動も続けるプリティ太田は「気遣いなのだろうが、僕には余計な気遣いはいらない。出たがっているのに、“でもかわいそうだよね”って見られちゃうのは嫌だ、別にかわいそうなことで仕事しているわけじゃない。僕らの技術が落ちているから、“面白くない。これじゃあダメだな”ということが原因の一つだと思う。全盛期の小人プロレスを見ていた先輩たちは、面白さを知っているからこそ“使ってあげよう”ということになっている。改めて面白いものだということが世間にも認められれば、またテレビにも出ていけるだろうと思っている」と話した。

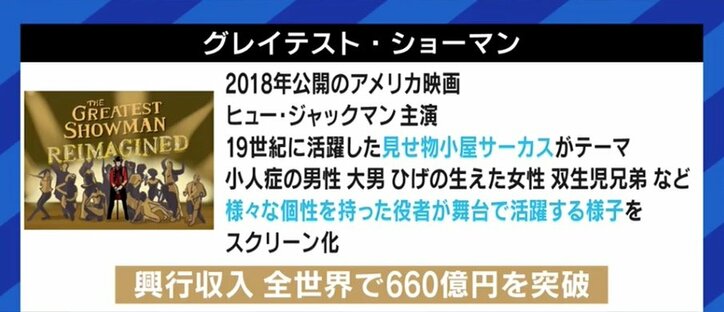

ジャーナリストの佐々木俊尚氏は「できる・できないと、面白い・面白くないは切り分けなければならない問題だ。例えば2017年の映画『グレイテスト・ショーマン』では、障害を“これこそ私たちだ”という表現することで大ヒットした。70年代、80年代の日本には差別意識も根強く、“それはいかんよね”という空気感もあったと思うが、今は“多様性”が社会に定着しつつあるし、単にマイノリティーを笑うエンターテイメントとは違うものになると思う。それでも“放送禁止”の歌などのタブーが存在しているのはメディア側の自主規制が原因で、なんとなくやっちゃいけない、見ちゃいけないものだという空気が残っているからではないか」と指摘する。

「笑いに関しても、例えばとんねるずの“保毛尾田保毛男”というのは、明らかにLGBTを見下した表現での笑いだったけれど、今ではものすごい批判を浴びる。一方で、二人の男性が一緒に暮らし、晩飯を食べる『きのう何食べた?』というドラマでは、LGBT特有の関係性でクスッと笑う部分がある。そのようにして、新しい笑いを開拓していくというのが進化ではないか」。

他方、作家の乙武洋匡氏は「当時の人たちの笑い中に見下していたことでの笑いが入っていたかもしれないとすると、当時と同じキレを取り戻したとしても笑ってはくれないということになる可能性もあるのではないか。その時に、何で埋めていくのか、もう一ひねり必要になってくるのかもしれない」とコメント。「そこで気になるのは、後継者の問題だ」と疑問を投げかけた。

プリティ太田は「純粋にプロレスが好きじゃないとやっていけない業界なので、まずはプロレスが好きな人を見つけなきゃいけない。環境も整ったので、募集をかけたり、自分たちで探しにいくのも手だと思っている。横の繋がりもあるし、いい人がいたらどんどんスカウトしていきたい」と回答。

「僕自身、小学校、中学校時代は運動が苦手で、全然ダメだった。でも、この業界に入って練習しているうちに、ちゃんと受け身も技もできるようになった。マイナスからのスタートでもいい。最初の頃はお笑いプロレスでもいい。素人がリングに上がって茶々を入れるだけでも面白いことできるし、あとは僕らが回せばいい。なんとかやっていけると思う。そこから展開していこうかなと思っている」。

すると乙武氏は「盛り上げる秘策として、もう1回クラウドファンディングをやっていただいて、全額を私のところに持ってきてもらえれば、私が出場する(笑)」と提案。プリティ太田も「面白いですね」と笑っていた。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧