流産、死産、新生児死亡など、我が子との早すぎる別れに直面した親たちを襲う「ペリネイタルロス」。「3年が経って、ようやくこうやって人に話せるようになったが、今でもフラッシュバックすることがあるし、同じ経験をしているママはいっぱいいる」と話すのは、三宅芽衣さん(30)だ。

【映像】「2人産んだのに、1人しかいない」3度の流産・死産を経験、双子の1人が亡くなった女性も

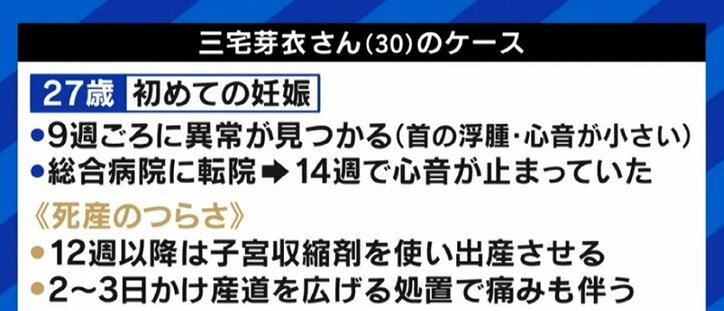

妊娠9週目だった赤ちゃんの心拍に異常がみつかり、妊娠14週に心拍が停止してしまったことが判明し、既に12週を過ぎていたため陣痛を起こし、分娩台に上がり“死産”の形で出産。しばらく“絶望の淵”に立たされたと振り返る。

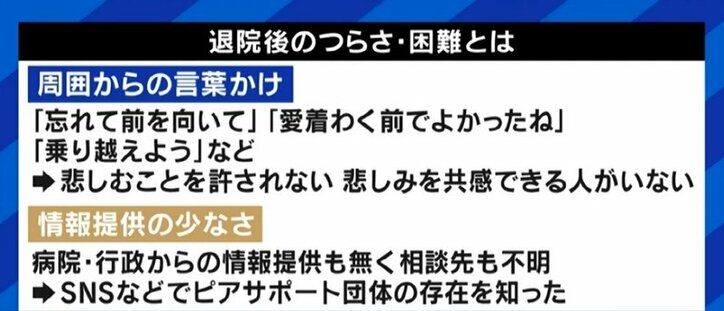

「特に退院してからの生活が本当にきつかった。自分は出産をしたはずなのに、退院する時にはその子どもがいない。そしてその理由を人に説明すると、“そうか。辛かったな。でも事故に遭ったと思って、また頑張ったらいいだろう”、“次は大丈夫だって”と励まされる。元気を出してもらおうと声かけてくれているというのは分かるし、ありがたい。

でも、普通は人が死んだらみんな悲しいではないか、泣くではないか。それなのに、なぜ流産、死産にはそれが認められないのだろう。どうしてすぐに前を向かないといけないのだろう。悲む時間が欲しい。両親や祖父祖母の命日が来たら思い出して悲しくなったり、故人の思いに浸ったりするではないか。私たちだって何年経っても悲しいし、それを押し殺して懸命に生きているということを知ってほしい。“今どういう言葉をかければいい?”と、素直に聞いてもらえたら、それだけでいい」。

■「男性の場合、あまり外に言えないということも多いと思う」

しばらくして2人目を授かった三宅さんだが、しばらくは「同じことが起きるのが怖い、あんな経験をするくらいなら、もう子どもはいらないと」思っていたという。

「主人にもそう宣言して、1年間は何もせずにゆっくり過ごしていた。でも、時が経つにつれて主人との子どもが欲しいという気持ちも芽生えたし、亡くなった赤ちゃんのことでお世話になった助産師さんたちにもお礼を伝えたいと思うようになった。偶然、死産の時にお世話になった方々が担当になり、皆さんに囲まれて無事に出産することができた」。

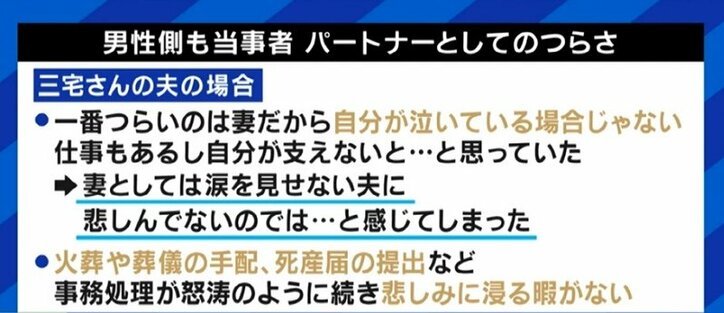

その夫もまた、実は深い悲しみを抱えていたと明かす。

「それまで主人が泣いているのを見たことがなかったが、病院で“心臓が止まっている”と言われた時には大粒の涙を流していた。しかし女性には出産にまつわる様々な処置も必要なので、夫は役所に死亡届を提出したり、亡くなった赤ちゃんを家に連れて変えるための準備をしたり、葬儀会社に連絡を取ったり…と、膨大な事務処理をしなければならなかった。

しかも退院後の私の精神状態はボロボロ。夫によると、いつ飛び降りてしまうか分からないくらいの状態だったようで、悲しんでいる余裕がなかったと言っていた。世の中的には女の人の方にフォーカスが当たりがちだが、パパはパパですごい悲しみを背負っている。でも男性の場合、あまり外に言えないということも多いと思う。“体調どう?”みたいな感じで、周囲が寄り添ってあげるということも必要だと思う」

■“あんただけじゃない”という言葉の暴力性

当事者の支援を行う「周産期グリーフケアはちどりプロジェクト」共同代表も務める遠藤佑子・兵庫県立大学助教は「“こういうこともある”と教えることで怖がらせてしまうのではないかということで、結果的に突然体験することになるというのが、ペリネイタルロスの特徴だ」と指摘する。

「私は助産師でもあるが、やはり産まれる前にこういう話をすることは、という、死をタブー視する文化も背景にあると思う。そして、“なんて声をかけたらいいのか”とよく言われるが、言葉よりもまず、この上ないほどの悲しみを経験していて、それは誰にも代わることができないという苦しみを受け止めて頂ければと思う。はちどりプロジェクトとしては当事者の声を集めて厚労省に提出してきたが、やはり実態があまり知らないというところに課題があると感じているので、地道に伝えていく活動をしていきたいと思っている」と話す。

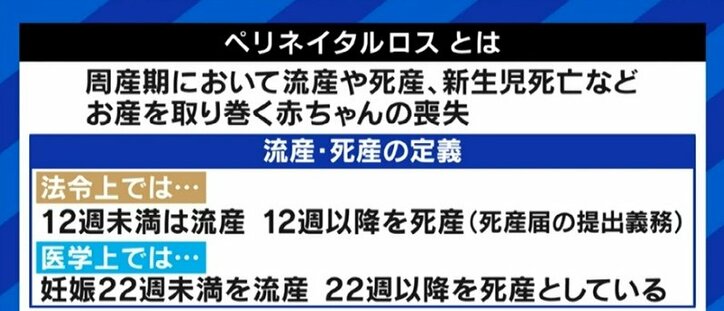

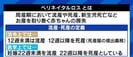

「手を洗う救急医Taka」こと木下喬弘医師は「“生育限界”とよばれる、産まれてきた赤ちゃんが外で生きられる限界が昔は28週だったのが、医療の進歩によって22週までになっているので、医療の限界によって助けることのできない子どもがいるということを実感する機会は減っていると思う。例えば高校生に対して、こういうことあるんだと理解し、自分が子どもを持つという時までに覚えていられるかどうかといえば難しいだろう。それでもこうして当事者の方々の声を聞かせて頂く機会を設けることが大切だと思う」とコメント。

慶應義塾大学の若新雄純特任准教授は「僕の父親には死産した姉がいた。その話を小さい頃に祖母から聞かされて、自分にとっては伯母にあたる人が…とショックを受けた。しかし祖母に言わせると、“今に比べて医療が不十分だった昔はよくあることだった。だから七五三みたいな行事もあるんだし、大きくなるという事自体が奇跡なんだ”と。その時代から比べれば、今は流産や死産を経験する人の割合は減っているのだろう。

ただ、それでも“あんただけじゃないよ”という言葉を投げかけるのは暴力的だ。特に男性は、心も身体も変化する女性の役割を代わることはできない。その上に“あんただけじゃない”と言われ、悲しませてもらえないというのは、気持ちのやり場がない。女性の側も同様だ。例えば“私たちの時代は当たり前だった。そんなもの、嫁として我慢してきた”といった言葉だ。“なぜ当事者が耐えなければならないのか”、という問題は実はたくさんあるんだということに気が付かなければいけないと思う」と訴えた。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧