「どんな病気であっても、どういう状態であっても、その子らしい時間、その子が今を生きるという時間を大事にしたい」(TSURUMIこどもホスピス水谷綾さん)。

2016年春、大阪市鶴見区にある公園の一角にオープンした「TSURUMIこどもホスピス」。国内初の、民間の小児ホスピスだ。診療行為は行わないが、看護師や、保育士などの資格をもつスタッフが治療方針に合わせた遊びを考えて一緒に遊び、家族のケアにあたる。運営費は企業や個人からの寄付でまかなわれていて、利用は無料だ。

■「バランスをとる、私の精神的な支えの場所です」

4歳の長女千与(ちよ)ちゃんと、長男の智信(とものぶ)くん、次男・道幸(みちゆき)くんを連れて「TSURUMIこどもホスピス」に毎月のようにやってくる絵美さん(大阪府高槻市在住)。千与ちゃんは去年2月、原因不明の発熱や咳が続くようになった。「3月に入ったくらいから、ご飯も食べなくなって…」。医師の診断は、「急性骨髄性白血病」だった。血液細胞ががん化して骨髄のなかで増殖する“血液のがん”だ。

千与ちゃんの抗がん剤は、胸に刺したカテーテルから投与する。免疫力が低下し、新型コロナウイルスへの感染リスクから病室では隔離措置が取られた。「ほぼ1カ月間、ずっとベッドの上で孤独に過ごしていて。この子の今後の世界ってどうなっていくんやろうという不安がいっぱいでした」。

兄2人の世話のため、千与ちゃんの付き添い入院はできなかった。「“お母さん、いまから帰るね”って言ったら、けなげなくらい、“うん、じゃあバイバイ”って言ってくれるんですよね。その姿は、思い出しただけでうるっとしちゃいます。…ちっちゃいなりに、色んな思いもあったやろうし」。

4回の入退院の結果、千与ちゃんのがん細胞は消えた。それでも「ちょっと熱が出たりするだけで、もしかして、とか。この子が完治するっていつなんだろうねって。ずっと不安は消えないと思います」。

そんな再発への不安を打ち明けられる場所が、TSURUMIこどもホスピスだ。看護師の古本愛貴子さんは、「外来の期間が開くってすごいいいことなのに、なんか不安になりますよね。この間に何かあったらどうしようと思ったりしますよね」と絵美さんに声をかける。

「ちょうどバランスをとる、私の精神的な支えの場所です。お兄ちゃん達は小学校とか幼稚園に行っていて、すごく世界が違っていて、未来に希望が持てる人たちの世界なんですね。キラキラしてて。でも、千与は違って。ずっと不安な生活の中で、今を大切にしないとだめなんですね」(絵美さん)。

TSURUMIこどもホスピスゼネラルマネージャー(GM)の水谷綾さんは、ホスピスならではの”寄り添い”について、こう語る。「本当にその子の状況と、ご家族の思いも含めた環境変化も含めた、そして心情のゆらぎのようなものですね、それに合わせながら、寄り添っていく。こどもホスピスが民間の中で、地域の中でやっているからこそできる、個別的な寄り添いなんじゃないかなって思っています」。

■「やっと家族らしい生活がやっとできたなって」

世界で初めてのこどもホスピスは40年前、イギリスの慈善団体が立ち上げた「ヘレン・ダグラスハウス」だ。難病の子どもや家族を病院の外から支える活動は多くの反響を呼び、今では欧米を中心に100か所以上でこどもホスピスの取り組みが展開されている。しかし日本では民間こどもホスピスは大阪・横浜の2か所しかなく、動きは立ち遅れている。

「日本では『命=医療』みたいな色合いが強くて、医療の中だけで完結しようとしてきた。イギリスと比較すれば遅れているが、でもこうやって立ち上がりつつあるということを、地域社会がどう受け止めて、それを具現化できるのかが問われている」(水谷GM)。

新たなこどもホスピスの設立を目指す、女性がいる。

福井県に住む石田千尋さんは、ドイツで働いていた夫の学(がく)さんと一緒に暮らすため、2018年の夏、当時1歳半の夕青(ゆうせい)君を連れて日本を発った。到着後すぐ、元気いっぱいだった夕青君に異変が起きる。

「あんまり食べないなと思って。食べ物が合わないのかもしれないし、って思っているうちに歩かなくなっちゃったんで。最終的には大学病院で“ニューロブラストーマのステージ4です”って言われて…」(石田千尋さん)。

日本では「神経芽腫」と呼ばれる小児がんの一種だった。すでに全身に転移しており、入院から2カ月が経った大晦日には、医師に「死を待つだけです」と告げられた。

「次の日、ほとんどしゃべれない状態でベッドに横たわっているときに、声を振り絞る感じで“おうち帰ろうか”って言ったんです」。そこで医師に勧められたのが、ドイツ西部デュッセルドルフにあるこどもホスピス「レーゲンボーゲンラント」(虹の国)だった。

2004年に設立された、重い病気や障害で余命が短い子どものためのホスピスだ。入所後は6人の看護師たちが「チームYUSEI」を結成。交代制で24時間、石田さんら家族のケアにあたった。「こどもが喜ぶような仕掛けがすごくいっぱいあって。着いた瞬間に“あ、これ家みたい”と思ったのを覚えています」(石田さん)。痛みが全身に走るため、体を起こすことが難しくなっていた夕青君だったが、ここではママに抱っこされながら散歩ができた。

「手形や足形を取ってみたら面白いんじゃない」と提案されたこともあった。「取った日の夜、寝る前の息子に“きょう楽しかったね”って言ったんですよ。言いながら、病院にいるときには“楽しかったね”って言ったかなということに気がついて。“治ったらしようね”とか、“今は病気だからできないけど”って前提で話してしまっていて、“今”を見てなかったんですよね。やっと家族らしい生活ができたなって思いました」(石田さん)

こどもホスピスでの暮らしが始まって5日目のことだった。午前3時、必死にママに触れようとする夕青君。石田さんは”覚悟”ができていたという。「大好き夕ちゃん。夕ちゃん、ありがとう。夕ちゃんありがとう。幸せね。幸せだね。ありがとうね」。午前8時半、夕青君はママに抱かれて旅立った。1歳9カ月だった。

■「いま」を生きる喜びを感じながら…

夕青君が残した手形を見て思うのは、ドイツのこどもホスピスで受けたケアの「温かさ」だ。「思ったより大きいです。感動しますね、こういうの。こういう風に成長してたんやなっていうの、気づけなかったですもんね、自分では。そういうのも分かってて提案してくれたのかもしれません。今思ったら。すごいですね」(石田千尋さん)。

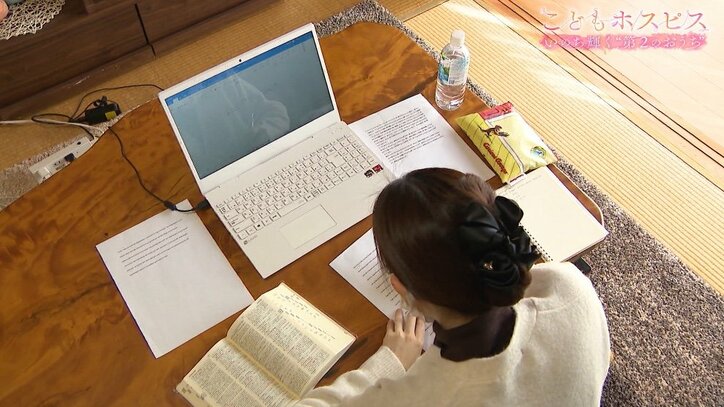

ドイツのこどもホスピスで夕青くんを看取ってから3年。福井県内にこどもホスピスの設立を目指すグループを立ち上げ、建築士やデザイナーなどとの話し合いを進めている。夕青君が5歳の誕生日を迎えるはずだった3月には、その後も交流を続けてきたレーゲンボーゲンラントからの便りが届いた。

翻訳してみた千尋さん。「デュッセルドルフから始まり、福井で終わる虹は、私たちが…。これ、夕青君のことを書いてあるんですね。私たちがともに過ごした思い出っていうのは、夕青君のことだ。ちゃんと覚えてくれているのがうれしいです。頑張れっていうメッセージですね」。

石田さんが何度も思い返す、夕青君の「おうちに帰ろうか」という言葉。「夕青君は、“みんなお家に帰りたいって思うからから、何とかしてあげたいんだよねとか、僕も一緒に考えたいんだよね”というところまで言ってたんじゃないかなと思って」。

この1年、白血病と闘ってきた大阪府高槻市の千与ちゃん。去年は病気で参加できなかった入園式に臨んだ 。「こんな日がやっと来たんだなって気持ちになれました。たぶんこれからも悩むことがたくさんあると思うんですけど、こういう日が来ることを信じて、きょうみたいな笑顔の日が続けばいいなと思います」(母・絵美さん)

「いま」を生きる喜び。大きなぬくもりを感じながら、みんなが前へと進む。(絵美さん)

(朝日放送制作 テレメンタリー『こどもホスピス いのち輝く"第2のおうち" 病気と闘う子どもの「深く生きる」を支える』より)

この記事の画像一覧