2022年の「合計特殊出生率」が1.26人で過去最低を記録した。政府は「異次元の少子化対策」で、経済支援を中心に拡充を掲げているが、実際に若者が求めているのは何か。

2日に発表された2022年の人口動態統計で、女性1人が生涯に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率」は過去最低の1.26。2022年は、出生数は初めて80万人を割り、17年ぶりに過去最低を記録した。

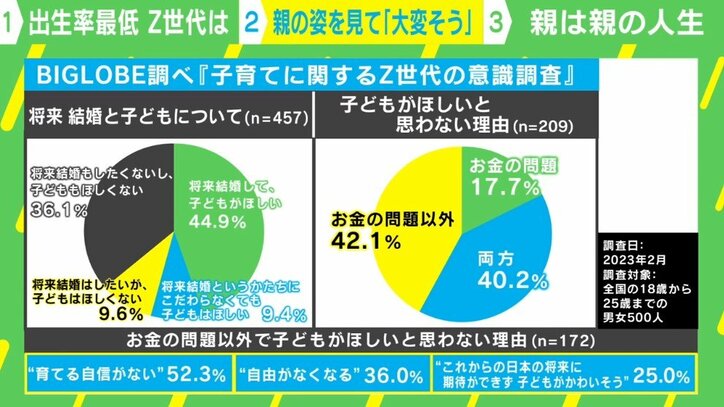

少子化に歯止めがかからないなか、インターネットプロバイダー「BIGLOBE」が行った調査では、Z世代の約半数が「将来、子どもが欲しくない」と回答したそうだ。(調査対象:18~25歳までの全国の男女500人)

1日に公表された「こども未来戦略方針」の素案で、政府が掲げた3つの基本理念のうち、第一に掲げられたのが「若い世代の所得を増やす」。児童手当の拡充、支援金制度の創設など、子育ての金銭面での支援が目立った。しかし、BIGLOBEの調査で「欲しくない」と回答した人に「お金の問題」「お金の問題以外」「両方」という選択肢で理由を聞いたところ、4割以上が「お金の問題以外」と回答した。

若者たちは現状をどう見ているのだろうか。Z世代の声を聞いた。子どもをほしい、という人にも数多く出会ったが、ほしくない人、ほしいが不安を抱える人の意見を中心に見ていく。

「子どものころは欲しいと思っていたけど、最近は子どもがいる“メリット”が感じられない。現実を見ちゃったというか、大学生になって学費もかかるし、自分が親になったら『こんなにお金かかるんだ』と考えちゃって。あまり要らないかな」(20歳・学生)

「子どもがいると趣味の時間が削られるじゃないですか。そういうのも『なんかなー』と思う」(20歳・学生)

一方、将来子どもが欲しいという人からもこんな声が……。

「(家事と育児の両立は)大変そうだなと思う。両立できるならと思うけど大変そうなイメージしかない」(22歳・看護師)

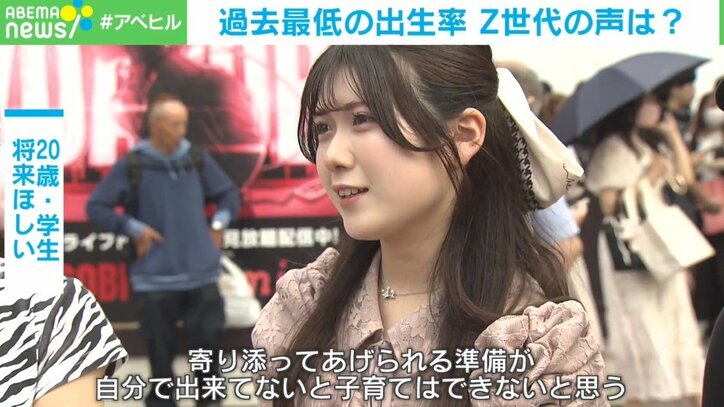

「小さい頃から塾の送迎とか受験準備とか、親も時間がかかるようになる。寄り添ってあげる準備ができていないと子育てはできないと思う」(20歳・大学生)

若者の意見を聞いた、東京工業大学准教授の西田亮介氏は―。

「若い人たちは、今子育てをしている世代の大人が魅力的に見えていないかもしれない、という印象を持った。ぼくもこの世代に該当しますね・・・」

話を聞いた若者の中に『メリットがあるの?』という言葉があったがー

「メリットがあるか、と言われれば、わかりやすい金銭的なメリットはない。ぼくも趣味のサーフィンをする時間は明確に減っている。20代の頃は結婚にも子どもを持つことにも否定的だった。Z世代の若い人たちの気持ちもよくわかる。ただ、現在は子どもがいて良かったと心の底から思っている。

仕事と並行して子育てをしてきて感じたのは、仕事にはだんだん飽きてくるということだ。そしてほとんどの仕事には代わりをできる人が必ずいる。ぼくのようなバイネームの仕事ですらそうだ。でも自分の子どもを育てるのは自分と妻しかいないということに気づいた。そうした中で子ども、子育てこそ本当に大切なことだと思えるようになった」

では、大人たちはどういった姿を見せればいいのか―

「子どもが大きくなってきて思うのは、案外子どもが親とずっと一緒にいる時間は短いということだ。子どもは子どもで学校・幼稚園・保育園で自分の世界を作っていく。別の見方をするなら、親も別に子どものためだけに生きているわけでもないし、そうすべきでもないだろう。あれやこれや細かいことまで親の理想を押し付けてもあまり意味がないし、子どもにとっても重圧だ。時代や競争環境も変わっていく。親ももっといい加減になって、子どもと過ごすことができる時間を楽しんだほうがいいのではないか。あまりに細かい食事の栄養バランスにこだわったり、成績の上下動に一喜一憂しても仕方ない。子どもが親の相手をしてくれるうちに、一緒にゲームをしたり、ボールを投げるとかを楽しむほうがよい印象だ。

勉強にも向き不向きがあるし、昔と比べても現在のほうがキャリアは多様だ。『正しい子育て』像に追われ、強迫観念にさえとらわれがちだが、もっとリラックスするべきに思える」

(『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧