女性が働きに出るケースが増えるなど生活に多様性が出る中、高齢出産が増えている。それとともに増加しているのが「出生前診断」だ。採血で染色体異常がわかるNIPTや、羊水検査など妊娠中に 胎児の発育や障害を調べることを指す。本来は、生まれる前に病気や異常を知り、心の準備や環境を整えるのが目的だが、一方で検査を受けたことで葛藤や後悔を抱える家族も多い。実際、陽性と診断され、中絶を選ぶ人は約9割にも及ぶ。『ABEMA Prime』では、不妊治療の末に妊娠も染色体異常がわかり、苦悩の末に中絶を選んだ当事者、専門医とともに出生前診断の在り方を考えた。

■ダウン症が確定、妊娠20週目で中絶を決断「産みたい気持ちは強かったが現実的に無理だった」

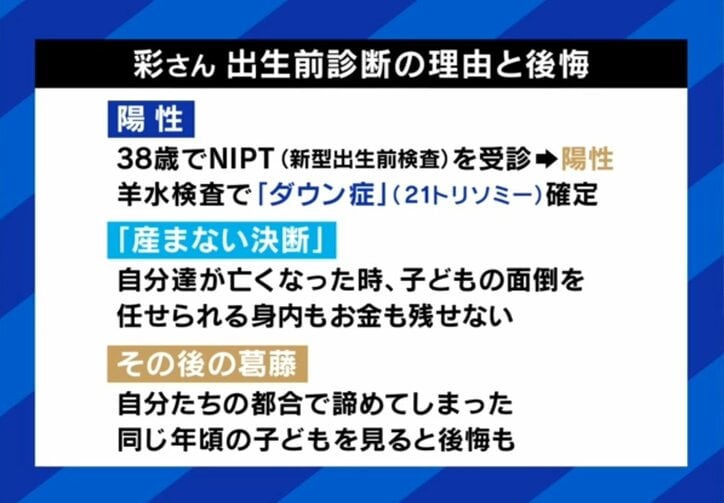

今から約4年前に出生前診断を受けた彩さん。当時38歳という年齢もあり、不妊治療の末に妊娠したが、「子どもを作ろうと思った時に、自分がもう高齢出産に該当するのと、高齢になると障害を持った子どもが生まれるリスクが高いという知識はあったので、夫とどうするか事前に話し合った上で、受けに行った」ところ、21番目の染色体に異常が見つかり、医師からダウン症が確定したと告げられた。

検査後、ダウン症のことを自分でも調べた。「心臓に疾患が出やすいとか、知的な遅れが出やすいとか。平均寿命も50歳から60歳くらいだと。医師からは『障害の程度も生まれてみないとわからない』と言われた。子どもが60歳まで生きた時、自分たちが亡くなった後、残された子どもはどうやって生きていけるのか。誰が面倒を見るのか。兄弟に頼むのか、もう1人産んでその子の面倒を見てもらうのか。それは間違いなく絶対に違うと思った。生涯、困らないだけの資産を残してあげられる自信もなかった。産みたいなという気持ちは本当に強かったけれど、やはり現実的なところを考えたら無理だなという気持ちがあった」と当時の状況を振り返った。

■薬を使って死産「抱き上げられなかったことに後悔」