■意識すべきはマネージャー?プレイヤー個人?

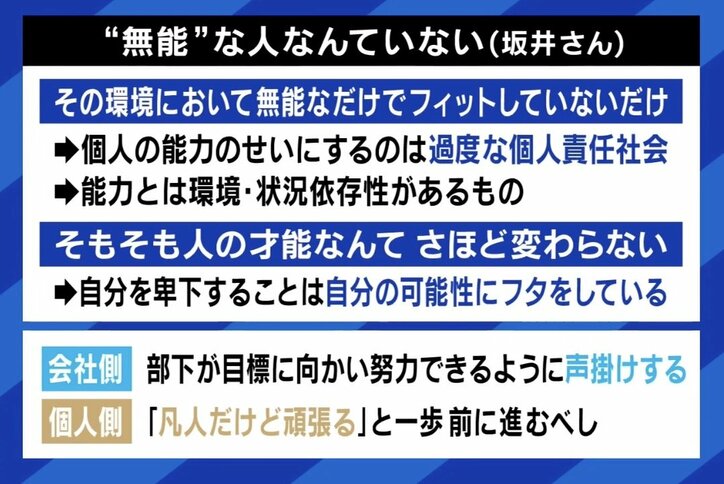

坂井氏が考える有能になる職場とは、“人の才能を開花させる”会社。外発的動機づけによるプレッシャーも必要で、「叱られるから頑張る」という経験も有効だとする。一方、人の才能を潰す会社は非合理的で、「自分はこう育ったから下にも同じようにする」「優秀な自分の背中を見て覚えろ」といった文化は変えていくべきだと指摘。その上で、会社側へは「部下が目標に向かって努力できるように声掛けする」、個人側へは「“凡人だけど頑張る”と一歩前に進むべし」と投げかける。

「自分を一番見てくれるのは、現場のマネージャーのはずだ。“この仕事を任せてダメだったけど、細かく見れば必殺技がある”と見てくれる人がいるからこそ、“自分は役に立てるんだ”“お客さんが喜んでくれるんだ”というものが育まれていく。

“この会社は私のことを見てくれなかった”と辞めた場合、永遠にジョブホッパーになってしまう。自分がこの仕事をやっている意味、頑張って勉強してお客さんが喜んでくれた、というループに乗っていくことはやはり必要。それをするのは、半分はマネージャーだが、もう半分は自分だ」

一方、評論家・情報キュレーターの佐々木俊尚氏は、管理職に求められる仕事の“高度化”に言及。「管理職の知り合いに聞くと、『部下の長所を見つけるのは、こんな難しいことはない』とみんな言う。昔はハンコを押して怒鳴っているだけ、ノルマを課すだけでよかったが、今はマネージャーとプレイヤーをきちんと切り分けて、チーム力をまとめて、一人ひとりのやる気を出させて、適材適所で、と非常に難しい仕事になっている。高度過ぎてやれる人が少ない」との見方を示す。

坂井氏も管理職の負担が増えている点に同意し、「私が最初にやっていた事業で、理論がないから問題なのかと思っていた。それを中間管理職やマネージャー、経営層に言うと、“いろいろ整っているけど、メンバーがわかっていないと無理だ”と。結局、動機付けの理論や管理職の過渡期といった話を、メンバーもわかっていないと厳しい時代になったと思う」と述べた。

■リーダーとプレイヤーに求められる“力”は