■入学金の“二重払い”に震える親…「返還義務は負わない」最高裁の判断も

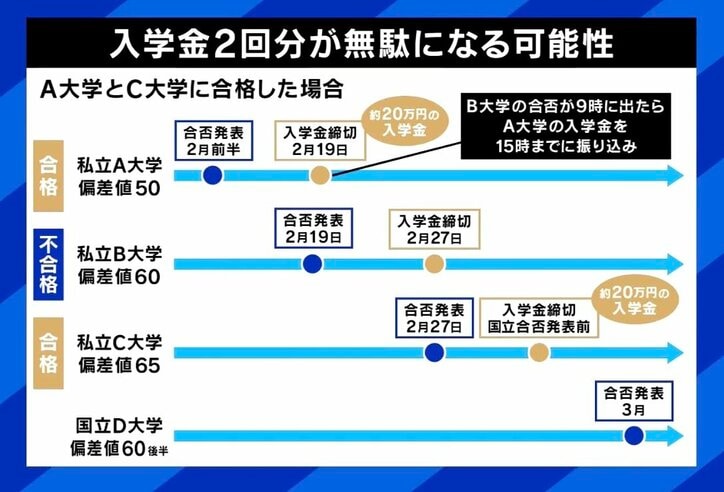

子どもの大学受験を来年に控え、戦々恐々としている母親のレナさん。4校を受けて、“最後の国立大学の合否発表までに、すでに受かった私立2校の入学金の振込期限が来る”という可能性を想定し、「やはり子どもが喜ぶのが一番なので、第一志望のために使ってくれるのは本当に嬉しい。しかし、“40万円無駄になってしまう”というのは、自分の中でとてもモヤモヤする」と明かす。

五十嵐氏は現状の問題点について、「1つは、金額自体の合理性。3月14日の参議院の文科大臣答弁では、入学金の使途についてヒアリングしたところ、入学式の費用や入学後の健康診断、その他の事務手続きに使っていると。これらは入学しない大学にはなおさら払わなくていいお金だと思う。DA方式(Deferred Acceptance:受け入れ保留アルゴリズム)といって、受験生が大学の優先順位を決めて一緒に出願する方式を導入している国もある。そういった形で上から埋めていくような、入学の仕組み自体の変革が必要なのではないか」と訴える。

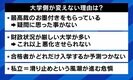

新島学園短大前学長で大学経営コンサルタントの岩田雅明氏も、根本的な原因は入試制度にあると同意。「複数校受けることができる中で、受験生は“できるだけ社会的評価や偏差値の高い大学を選びたい”、大学側は“なるべく早く入学者を確保したい”“入学者数を見通したい”と考える。アメリカでは、一発の入試というよりは少し時間をかけて志望校を絞り込んでいき、入学金ではなく学費の前払い着手金という形でやっている。抜本的な解決には、個別の大学の努力よりも、入試制度の改革が必要になると思う」と述べた。

2006年、学生らが納金の返還を請求した裁判で、最高裁の判断は「期間内に納付を含む入学手続き完了で、大学と学生の間に在学契約が成立する」「入学金は学生が大学に入学し得る地位を取得するための対価。在学契約等が解除・失効しても、返還義務は負わない」というものだった。

これを引き合いに、岩田氏は「人口減少とともに受験料収入も授業料収入も減ってきている中で、“返さなくていい”と言われればそのまま、という状況はやはりある。また、“なぜ入学しない人から入学金を取るんだ”という意見は、入学金という名称が誤解を招いているかもしれない。金額が妥当かどうかも、検証していいと思う」とした。

■偏差値が高い順に合否発表が遅く? 入試スケジュールの現状