■保育園の「質」と「経営」、どう両立すべきか

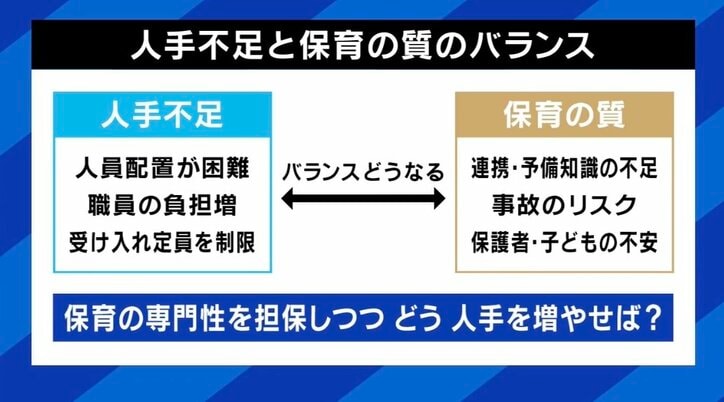

人手不足に向けた対策について、てぃ先生は「一番の問題は業務負担と賃金の不釣り合い」と感じている。現状では、子どもと触れ合う時間2割に対して、書類作成や雑務8割だ。1965年策定の保育所保育指針から変わらず、「長期的な指導計画と短期的な指導計画を作成」しているが、「賃金の部分は財源の問題があるが、業務の見直しは『ゼロ』にできる部分がたくさんある」と指摘する。

人手不足の背景には、賃金があると言われるが、てぃ先生は懐疑的だ。「保育士になる人々は、給料が安いことを承知の上で、業界に飛び込んでいる。問題は『15万円でいい』と覚悟している人に課せられる負担が、15万円のレベルではないこと。賃金が仮に5万円上がったところで、この業務負担には耐えられない。国が本質的なメスを入れない状況が続いているのが問題だ」。

脳科学者の茂木健一郎氏は、「経営や企業の論理で語られることが多くなっているが、保育士は幼児教育者だ。『親がいない間の世話をしていればいい』と考え、定員と人件費から『こうすると儲かる』と軽く見ているようで、僕は好きではない。0歳児からの教育には無限の可能性があり、大学よりも重要だ。給料だけでなく、関係者へのリスペクトや社会的認知を高める必要がある」と語る。

保育士不足は、どのようにして解決できるのか。葛尾氏は「充実感を持てない職場環境も一因だ。ICT化による業務負荷も、人間関係も要因としてあり、一概に給料が上がるだけでは解決しない。園長や主任といった管理職のスキル不足も否めない。そこがしっかりすれば、楽しい職場も作れるのではないか」と提案する。

AIによる業務効率化も注目されている。「企業主導型の保育園を運営していて、ChatGPTも導入しているが、しっかりやる先生とやらない先生がいる。新卒から『先生』と言われている保育士は、一般的な社会に出ていない。それも導入ハードルの高さや、参加に積極的でない要因だろう」。

対して大窪氏は「設ける観点が全く抜け落ちるのも危険だ。理念は大切だが、利益を残すことも同様に大切。利益を確保すれば、保育士の給与に還元され、保育環境への投資もできる。お金がなければ、処遇は改善できない。どちらも欲しい視点だ」と語った。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧