何やら空気銃のようなもので次々と破壊されていくウニ。「もったいない!」という気持ちになるが、実はこれらのウニは極限に痩せて売り物にならないもの。誰も獲らないため増え続け、海藻が生い茂る藻場を食い荒らしてしまい、痩せたウニが放置されて増え続けるという悪循環が生まれているのだ。

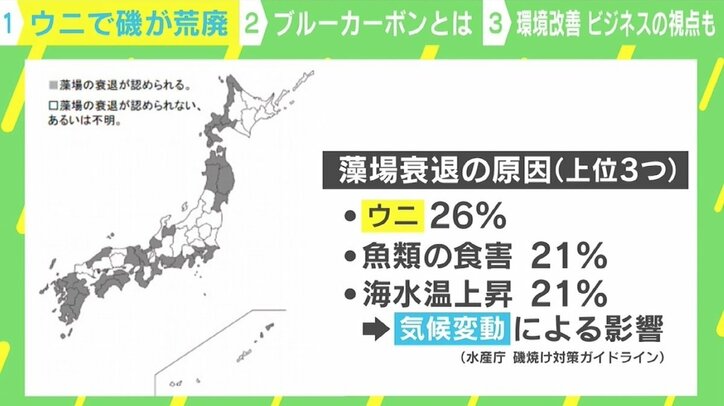

こうした状況は「磯焼け」と呼ばれ、そこに住んでいた生き物の住処を奪う。CO2の吸収源ともなっている藻場の破壊は、環境に負荷をかけることにもなり、磯焼けの被害は日本のほとんどの沿岸部で確認されている。そのため駆除が必要になり、こうした「ウニバスター」のような機器も使いながら各地で駆除が行われているのだ。

しかし、この“駆除ウニ”がビジネスチャンスになるかもしれないと考え事業を立ち上げた人がいる。それが、ウニノミクスの武田ブライアン剛CEO。きっかけは、2011年の東日本大震災だったという。

「津波後の2012年、東北、宮城を中心に60人から80人に、ノルウェー外務省、通産省の招待でノルウェーに来ていただいた。ノルウェーの技術を活用して復興につなげられないかという企画だった。その時に様々な日本の漁業者さんとノルウェーで会うことができて。津波のせいでウニの捕食類が流されてしまって、ウニが大量発生したらしいと。そのウニが藻場を食べつくしてしまって、魚が取れなくなってしまったというとんでもない事情を知って。そこで何かできないかと考えた時に、ノルウェー国は水産養殖の大国でもあり、養殖に関してはさまざまな技術があって、その中にウニを太らせて養殖する技術があった」(武田CEO、以下同)

ノルウェーに住む武田氏と、日本の漁業関係者の出会い。ここで痩せたウニを育て食用に転換することを思いついたという。課題はウニの味。日本市場を納得させるために、ウニのエサ作りは3年半にわたる改善を繰り返した。

「東北、北海道のウニが市場で世界一と言われている理由は、ウニだけじゃなくて、どちらかというとウニが食べている昆布がめちゃくちゃウマい。今の弊社の使っている飼料は、水産業の中では世界一持続的な餌と言われているくらい環境にインパクトが少ない、食用昆布の切り落としを原料にした飼料。その原料プラス、ノルウェーの特殊な飼料、生産方法を合わせて、ウニが太るうえにうまい身になる飼料をやっと開発できた」

痩せて空っぽだったウニが、畜養によって飲食店で提供されるレベルの立派なウニに成長(7月22日~25日、沼津魚がし寿司のプレミアム静岡本店、流れ鮨 御殿場店などで販売予定)。ビジネスを後押ししたのは“スシブーム”による需要の拡大だった。中国でもウニが消費されるようになり、日本が「買い負け」する時代が来ているという。そんな時代だからこそ、駆除ウニを地元漁業者から買い取って有効活用することで、地産地消のいい循環を生み出すことが必要だという。

さらに、視線の先にあったのが世界だ。磯焼けは日本だけでなく、ノルウェーやカリフォルニアなどでも深刻な被害が起きている。

「磯焼けという問題、そしてもっと大きく見ると環境問題は、国境関係なく問題。だから、日本で解決してもほかのところで解決できなかったら、結局まともなソリューションになっていないと思う。根本的な問題は、ウニの大量発生で藻場が消えてしまっているから、そのウニの数を減らさないといけない。それは世界的に共通の問題で、我々の技術は世界的に通用しそうなので、日本だけではなく世界的に横展開している。僕がアピールしたいのは、ウニの養殖の事業ってあくまでメインじゃない。ウニノミクスの本体は『環境改善』、『地方創生」、そして『利益』。この三拍子そろうので初めて事業化するわけで。ウニは日本では非常に高く評価されている水産品なので、よくストーリーが品に集中するが、本当は環境改善。利益を生まないと残りの2つが両立しないので営利事業としてやっているが、やはり環境改善、地方創生、そして利益がそろわないといけない』

ウニ+エコノミクス。ウニノミクスの社名にはそんな思いが込められている。利益を生み出し、環境改善も続けられる。需要と供給を技術によってうまく組み合わせれば事業としても成り立つというのが、ウニノミクスの考えだ。

「一番大事なのはそこの『人』。現地の漁場を、漁業者を理解していて、どこが一番苦しんでいるか、一番磯焼けで困っているかということを、現地の学者と一緒に意見交換をしながら、ここでやったら一番環境、社会貢献ができるというのを算出してから我々が投資していく。今までの資本主義の考えって、破壊的イノベーション、元の産業をつぶしてよりいい産業を作るというフィロソフィー。もしかしたらテクノロジーの世界ではそれもいいかもしれないが、一次産業ってそれは絶対やっちゃいけないと思う。一次産業者がいるから我々が今食べられている、スーパーに行って食品を買えるというのが基礎になっているから、それを絶対につぶしちゃいけないと思う。逆にその一次産業者がより強く、よりバリューチェーンのバランスの中で力を持って、妥当な利益を生む産業にしなければならないと思う」

■村木風海氏「ゴミだと思われていたものを味方、資源と捉えていく視点が大事に」

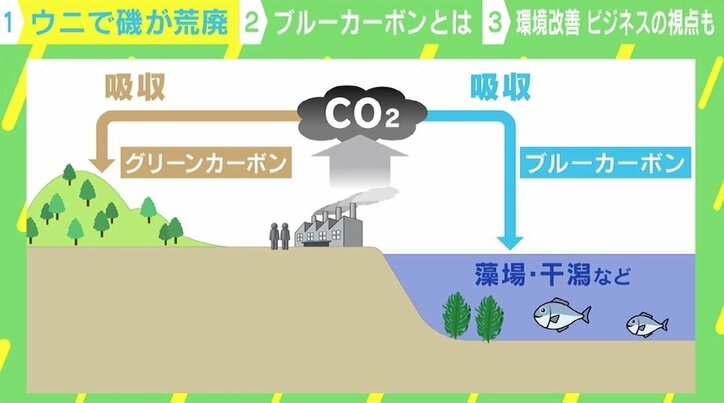

藻場の衰退は環境問題の観点からも注目されているという。化学者兼発明家でCRRA機構長の村木風海(かずみ)氏は「ブルーカーボン」という考え方について、次のように説明する。

「2009年に国連環境計画(UNEP)が出した、ここ十数年の比較的新しい概念。今まで二酸化炭素を『グリーンカーボン』、木などが吸ってくれるというイメージが強いと思うが、それに対して海が吸ってくれるというのが『ブルーカーボン』。具体的に言うと、海草藻場、海藻藻場、干潟、湿地、あとはマングローブ林もブルーカーボンに含まれている。日本も鹿児島県以南の海岸などにはマングローブ林がある。これらは世界中の海の面積のたった0.2%しかないが、海全体が吸ってくれている二酸化炭素の50%を占めている。こういう藻が生えている場所の環境はすごく大切で、ウニで磯焼けし藻場がなくなってしまうと、ブルーカーボンによる二酸化炭素の吸収もなくなってしまう」(村木氏、以下同)

ブルーカーボン研究会の試算によると、2018年の時点で、日本では174万トンの二酸化炭素をブルーカーボンが吸収しているという。さらに新しく藻が生えられるような浅瀬の海などを作ることで、これを最大910万トンまで増やすことができるということだ。

「これは難しいところでもあって、日本が今出している二酸化炭素の量は大体12億トン。その12億トンを2030年、あと9年以内で半分の6億トンまで減らさないと困るという状況で、910万トンという数字を大きいと見ると小さいと見るか。環境負荷をなるべくかけない持続可能な方法でブルーカーボンに取り組む分にはすごく環境改善につながるが、エネルギーがかかってしまう方法だと本末転倒になってしまうので注意が必要だ」

さらに、二酸化炭素の吸収を海に頼りすぎると、「海洋酸性化」の問題にもつながりかねないという。

「藻などが二酸化炭素を吸ってくれる分には藻が育つだけなので問題ないが、ブルーカーボンだけではなくて、そもそも海水自体がかなりの量の二酸化炭素を吸っている。炭酸水を飲むとちょっと酸っぱく感じるが、酸っぱいということは酸性。つまり、二酸化炭素が溶け込んだ水は酸性に傾いてしまう。海だけに吸収を頼ってしまうと海洋が酸性化していまい、そうすると今度はサンゴ礁が死んでしまうといった問題が起きる。それもまた環境破壊につながってしまうので、地球温暖化を解決する上では、なにか1つのテクノロジーにとらわれるのではなくて、ブルーカーボンもやりつつグリーンカーボンもやりつつ、二酸化炭素を直接吸うということもやる。いろんな方法を同時に研究していくということが必要になってくると思っている」

そうした中、ウニノミクスの武田CEOが必要だと訴えていたのが「利益」。環境問題をビジネスとして取り組むことについて、村木氏も「大切なことだ」との考えを示した。

「例えば、募金だけ募って済まそうとか、国が一方的に予算をつけて済まそうっていう話ではなくて、一時的に予算を集めてくるとそれだけで終わってしまう。でも、温暖化などを解決していくためには、今後100年200年単位で活動を続けていかなければならないと考えると、お金も設けられるビジネスの仕組みに落とし込んでいくとずっとつながっていく。純粋にビジネスの世界で『地球のためだけに動いてください』ってなかなか難しいことで、善意はともかく『これはお金になるんですよ』とまで言えたら、興味を持ってくれる会社や人が増えてくるので、結果的に環境問題を解決することができる。僕自身も、今までゴミだと思われていた二酸化炭素を石油に変えていく、そして二酸化炭素を全く出さない燃料を作る研究をしているが、このウニも駆逐されるものを食用にするということで、これからは視点を変えて、ゴミだと思われていたものを味方だとか資源だと捉えていくビジネスモデルが大事になってくると思う」

(『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧