日本財団は8月31日、4回目となる「自殺意識全国調査」(全国13~79歳の男女2万人が対象)を発表した。主な結果をまとめた「10のファクト」によれば、実に4人に1人が周りの人を自殺で無くした経験があると答えているという。

・【映像】大切な友人が自ら命を...遺された側の思い 追い詰められた人に何を伝えるべき?

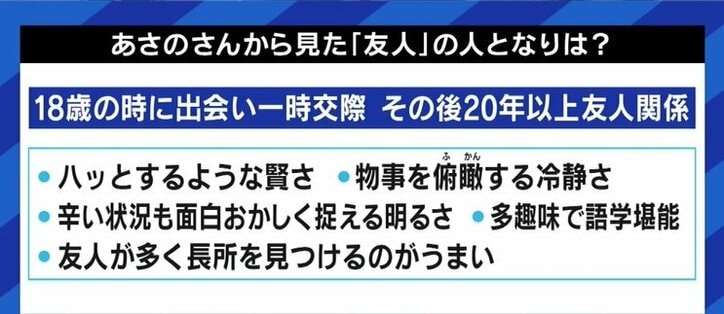

声優・ナレーターのあさのますみさんは、大学生だった18歳から1年あまり交際、その後は20年以上にわたって友人関係にあったという男性の自死を経験した。

「私は将来に全く希望が持てない10代だったが、彼と出会ったことで色んな選択肢があるんだなと気づいた。家庭環境が難しい時期に助けてくれた存在でもあったので、恩人というか戦友、とにかく幸せに生きていってほしいとすごく思っていた人だった。私から見て繊細だと思うところはあっても危うさを感じたことは一度もなかったし、まさか死を選ぶとはという感じだった。別の友人から亡くなったというLINEが来た時も、“明けましておめでとう”の連絡が来たのかなという感じだったので、頭が真っ白というか、悲しいという感情が湧いてくる余裕もないというか…」。

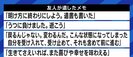

遺書の中にあさのさん宛のメッセージが