「最盛期と比べて、部数は半分近いですね」。午前2時。明かりが灯る朝日新聞の販売店「ASA関町」(東京・練馬区)の温水謙三所長は危機感を口にした。経営を支える「折り込み広告」の売上も減少、コロナ禍の影響で、“ほぼ半減”という月さえあるという。

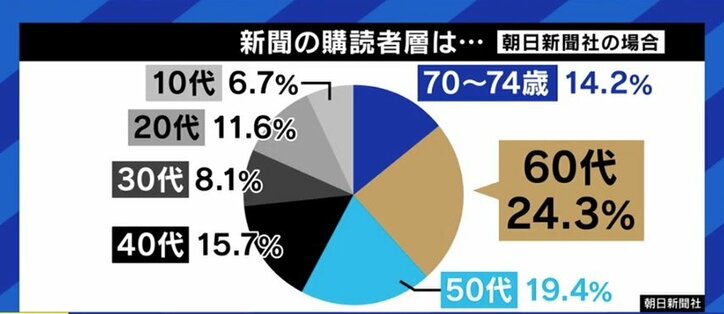

創業から83年を迎えた販売店の3代目として、購読する一軒一軒に宛て手紙を書いた。契約者の多くは60代以上。相手の生活を気遣いながら、雑誌などと併読してもらえないか、と綴った。「小さな一販売店ではありますが、新聞社には報道機関としての使命を改めて認識してもらい、より一層、読者の視点に立った紙面作りをするよう、要請致します。新聞がこの社会に存在する事で、みなさまの日々の暮らしがより良いものとなる一助となればとの思いです」。

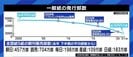

実際、国内の一般紙の発行部数は3065万部と、20年近くで1700万部も減少している。朝日新聞に関しても、半期で約20万部が減った(昨年10月時点、日本新聞協会調べ)。

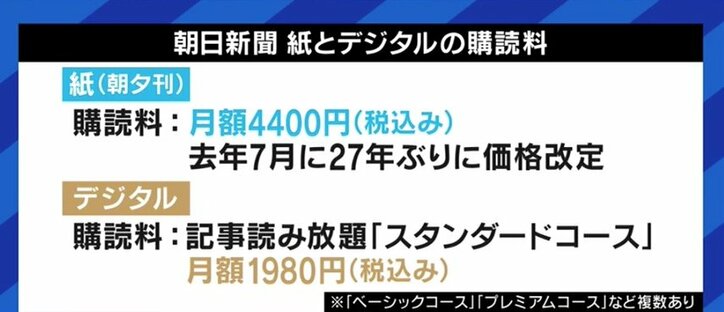

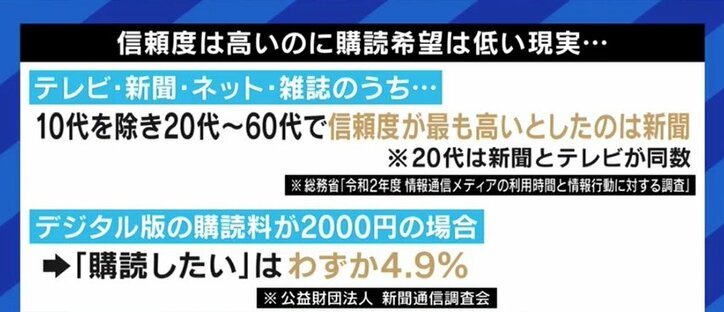

15日の『ABEMA Prime』に生出演した朝日新聞社取締役の角田克氏は「日本の新聞は宅配網で守られてきた側面があるが、紙が“生活習慣”になっているのは高齢者に偏っている。朝日新聞をはじめとしたメディアは、そういう中でデジタルとのバランスを考えながらジャーナリズムの結果を伝えていかなければならない。それが今の大きな流れだ」と話す。

これに対し、元毎日新聞でジャーナリストの佐々木俊尚氏が「減少のペースからすると、紙の新聞は2030年代にはゼロになるという推算もある。デジタルとのバランスの“試行錯誤”のデッドラインは、いつ頃になると考えているのか」と切り込んだ。角田氏は「厳しいご質問だが、遅くとも2030年という覚悟だ。そこまでに皆が腹を決めて、“完成型”に近いものを作る必要があると思っている」との認識を示した。

■「20代の会員も増えてきているし、“兆し”的なものは出てきている」

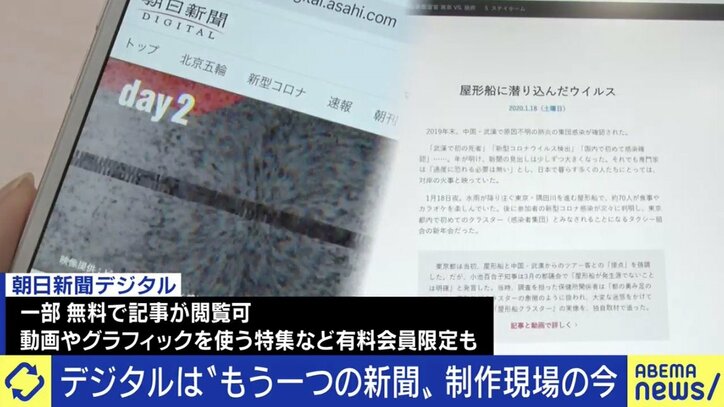

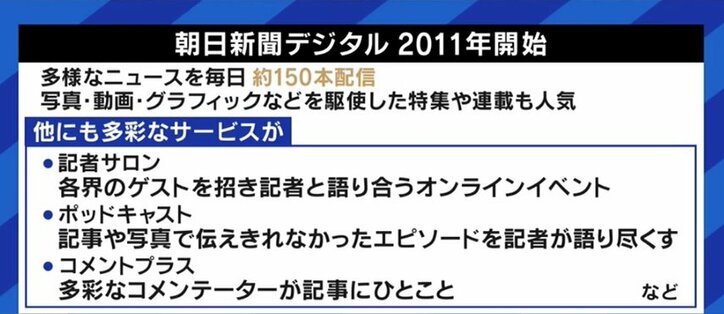

その「デジタル」について、朝日新聞では1995年に『asahi.com』(現『朝日新聞デジタル』)を立ち上げており、近年では“デジタルファースト”を掲げてきた。「まずデジタルで情報を発信していこうという発想で、それを最終的に紙面で落とし込んでいくというイメージ」(メディア戦略室の有馬央記氏)。一部の記事は無料会員でも全文の閲覧が可能だが、独自の取材記事や写真や動画、グラフィックを駆使した「特集記事」は有料会員に向けたものなっている。

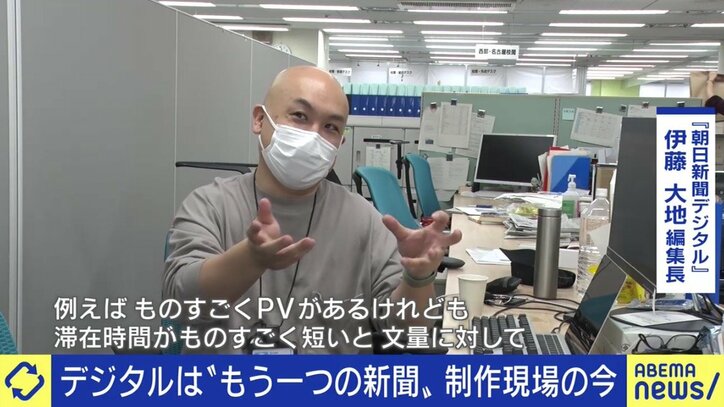

東京本社(東京・中央区)の編集局のモニターに映し出されるのは「Hotaru(ホタル)」。『朝日新聞デジタル』にアクセスしたユーザーの来訪元や記事の読了率、有料会員の獲得状況などがリアルタイムで表示されている。また、去年の春には『BuzzFeed Japan』の編集長も務めた伊藤大地氏を、デジタル版を取り仕切る責任者である「朝日新聞デジタル編集長」として招聘した。

「PVはものすごく多いけれども滞在時間がものすごく短い記事というのは、文章が期待に応えられていなかったんじゃないか。あるいは、ここで読むのを止めちゃったってことは、文章の流れが緩かったんじゃないか、といったことを分析しています」(伊藤氏)。この日は『「ギャラ飲み」派遣女性ら、申告漏れ疑い 収入数千万円でも申告せず』との見出しで配信した記事が反響を呼んでいた。「“ギャラ飲み”っていうワードに落とし込むことで、Twitterトレンドに入ったなと」(同)。

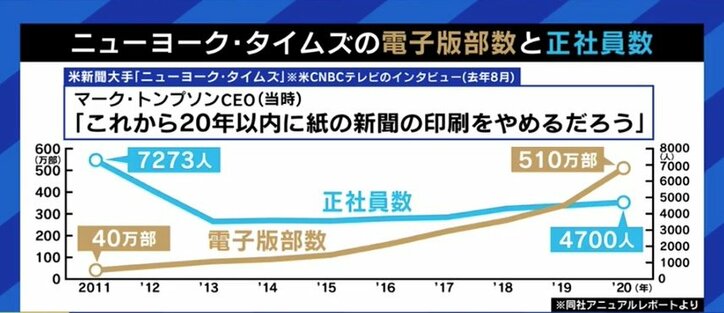

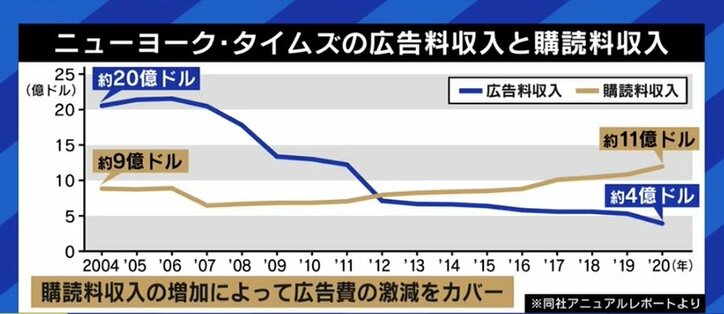

佐々木氏は「僕が記者だった時代は誰も読者なんて気にしていなかったが、アメリカのニューヨーク・タイムズが“デジタルでは記事がどのように読まれるかを気にしなければダメだ”ということで積極的に取り組み、日本でも日本経済新聞はデジタル化で成功を収めている。朝日新聞が伊藤さんのような人材を思い切って起用したのは凄いと思うが、本当にうまくいくのだろうか、とも思う」と疑問を呈する。

「ニューヨーク・タイムズは紙ではローカル紙だった一方、デジタルの読者はアメリカ国内にとどまらず、英語圏に広がっている。それに比べて朝日新聞は日本語で宅配が中心だったし、デジタル化についても状況が変わっているという印象は受けない。また、紙の方の販売収入や広告収入が減少していくのに対し、単価の低いデジタルのディスプレイ広告で補えるのだろうか。そこはネイティブ広告といわれるような記事広告を増やしていく必要もあるのではないか。

加えて有料課金に移行した結果、無料会員が読める本数が少なくなり、記事がシェアされず広がらないという負のスパイラルに陥る可能性もある。さらに言えば、マスメディアの記事は本文中に引用元などへのリンクがないどころか、URLが記載されていても文字が全角になっているなど、有料の部分においてもUI/UXと呼ばれるユーザー体験に乏しい部分がある」。

こうした数々の疑問に対し角田氏は「ニューヨーク・タイムズは関心のある人が“駅売り”で買うということでやってきたので、紙の広告収入の落ち方が非常に速かった。それだけにデジタルへの意識改革やシステム開発に対して真剣に、早くチャレンジしたと思う。その点、朝日新聞は率直に申し上げて遅きに失した」と話す。

「確かに朝日新聞はデジタルに先鞭をつけたが、あくまでも“紙の付随物”だったし、予見が足らず、全ての記事を無料にしたために"ニュースは無料"という意識を根付かせることにもなってしまった。各社と同じように有料コースを設けるなどのトライアンドエラーを始めたが、やはり“紙の新聞づくりでなんとかやっていけるんじゃないか”という時代が長すぎたと思う。

それでもこの1年半くらいは、突貫工事に次ぐ突貫工事だ。伊藤大地君をドンと据えてみたのもそうだし、エラーだけじゃなくてヒットや知見もかなり溜まってきている。ニューヨーク・タイムズの成功は編集とエンジニアリングが一体となっていたことも大きく、朝日新聞も含め日本のメディアはかなり遅れていた。しかし今はアプリの評価も上がってきているし、連携が上手くいったことを大変嬉しく思っている。

それから、有料課金の範囲などについてはまさにトライの最中で、完全に判断できるところまでは行っていないというのが正直なところだが、実は“コンテンツ次第”で、価値を認めて下さったお客様が有料会員になってくださるケースが半年ぐらいでグッと増えてきている。若い層だから芸能ニュースを読むんじゃないか、ということもなく、堅いニュースをかなり読んでくれているというのも発見だった。20代の会員も増えてきているし、“兆し”的なものは非常に強めに出てきていると、自信を持って言える」。

■「真ん中の仕事は“権力の監視”。しかし、あえて敵対したり、嫌悪したりする必要はない」

東京、大阪、福岡など各本社のデスク陣およそ100人が参加、紙とデジタルで扱う記事について話し合う編集会議を覗いてみた。田村剛・コンテンツ編成本部オーディエンスエディターが「中国で羽生結弦選手の注目が非常に高い。中国版ツイッターの『ウェイボー』では、動画が24時間で3000万回再生されたという話もある」と、ネット上のトレンドに関する情報共有からスタート。

さらに「“正気の沙汰とは思えません”という外科医のツイート、“知事も厚労大臣も子育てしたことはないのだろうか”、“2歳や3歳の子どもがマスクを正しく着用できるはずもない”とったお母さんのツイートが拡散している」と、子どもへのマスク着用に関するSNS投稿についても紹介。東京本社の坂尻信義・編集局長が「色々な論点があると思うので、ぜひ発信に生かしていければと思う」と締めくくった。

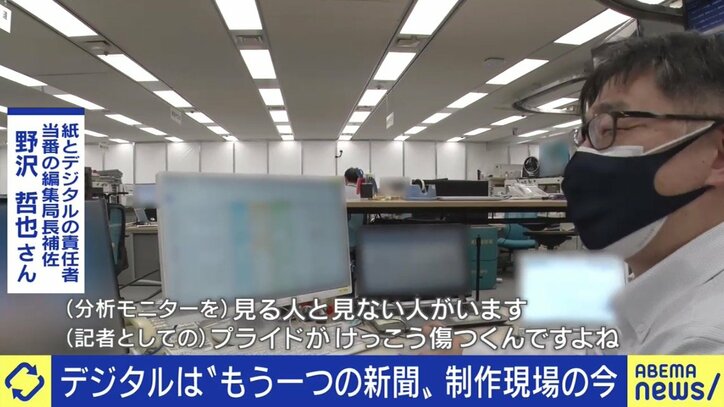

こうしてデジタルだからこそ知り得る読者のニーズを紙面づくりに活かす一方、現場の記者たちには悩みもあるようだ。編集局の野沢哲也・局長長補佐は「(数字を)見る記者が増えたことには間違いないが、まだ見ない人もいる。思ったほど読まれないということも多く、“良い記事を書いたはずなのに、どうしてこれだけしか読んでもらえないんだ”と、プライドがけっこう傷つくからだ」と明かす。

それでも朝日新聞デジタルではテキスト以外にも力を注ぐ。取材の舞台裏を本人が語りつくす『朝日新聞ポッドキャスト』やオンラインイベントなどを通じ、記者自身の言葉で伝えている。

前出の伊藤氏は「自分たちのことを知ってもらって、朝日新聞だから見にいく、朝日新聞のことが気になる、という状態なってもらわないといけないので、そのための試みだ。これだけきちんとした取材を通して作っているんだということを伝えていくのは、信用して頂くために必要不可欠だ」と話す。

角田氏は「やはり私たちの強みは、教育・訓練を受けた記者たちが経験を積み重ねて判断力や事実確認の術を高めていること、そして、プロの気概があることだ。あるフォーラムに登壇したときに、ネットメディアの幹部の人たちが“私たちにはそういう能力はないし、する気もないので、やっぱり一次情報や教育は新聞社にやってもらわざるを得ないですよ”と結論付けていた。それならもっと違った対応をしなさいよ、という話だが、紙とデジタルの壁が低くなるのは必然だし、合従連衡も起きると思う。

そして紙で言えば平面の写真だけだったが、デジタルなら動画も入れられる。率直に申し上げて、記者によってデジタルへの構え方にはかなりバラつきがある。世代にあまり関係なく、ガンガンやっていこうという記者と、動画なんか嫌だという記者もいるし、“撮りなさい”と言えばすぐに“そうですね”となるような組織風土でもない。それでも事件・事故のような短い生の動画や、テレビのように長尺のものは難しいいが、作り込んだ動画を多く読者にお届けしようと意識している」。

こうした取り組みについて、佐々木氏は「同じマスメディアでも新聞社が出版社やテレビ局と違うのは、エンターテインメントが無いことだ。報道だけで食っていくというのは並大抵のことではなく、アメリカでも2000年代以降、たくさんの地方紙が潰れたし、記者たちが調査報道のメディアやNPOを立ち上げたが、成功は難しかった。報道だけに月々お金を払う、という人は決して多くはないからだろう」と指摘。その上で、「要因はそれだけではないと思う」との見方を示す。

「例えば福島第一原発事故や第2次安倍政権をめぐってイデオロギー対立や分断が広がる中で、朝日・毎日・東京は左に、産経は右に、という傾向が出てきたことで信頼を失い、残った読者に合せてさらに記事を先鋭化させていった。朝日新聞で言えば、福島第一原発事故の処理水について、地元の声があるにも関わらず“汚染水”という表現を続けていた。そういうところに“俺たちが正義なんだ”という印象を受けるし、もっとネットの声に耳を傾けるべきだと思う。そして角田さんがおっしゃったように、若い層や、今まで読んでいなかった層に向け、UI/UXも含めて何を打ち出していくかが重要ではないか。

元記者としては、そこで新聞記者の仕事はどうなるのかと考える。素晴らしい調査報道やスクープの価値は無くならないが、原発やコロナの問題など、SNSでは立ちどころに専門家が現れて解説をしてくれる一方で、新聞は訂正を繰り返してきたと思う。新聞記者は“取材のプロ”であって、“その分野のプロ”ではないから仕方がない。だとすれば新聞はプラットフォームになり、記者はそこに集まってくる情報を上手く再編集して送り出すという役割に変わっていくのではないか。それは朝日新聞でいえば2000人という数の社員記者を雇い続けることに意味があるのだろうかという話にもなってくる」。

社会部長や編集局長などを歴任した角田氏は「佐々木さんの言うイデオロギー云々というのは、僕はちょっと違うと思う。時の政権に批判的か迎合的かという話であって、イデオロギーに基づいて紙面で報じたということは、少なくとも私が編集担当として責任を持って以降は全くない。私が編集部門で言っているのは、僕らの真ん中の仕事は“権力の監視”だ、ということ。あえて敵対したり、嫌悪したりする必要はない。ただ、取材の中で“これはおかしい”というファクトが現れたら、それが時の政権にとって、あるいは違う考えを持った人に“朝日新聞はけしからん”と思われたり、“国会の円滑な進行を妨げている”みたいなことを言われたりしても、そのままに報じるということだ」と反論。

そして「すでに役割の変化は生まれている。コンテンツ編成本部という部署は佐々木さんがおっしゃっていただいたことに近い役割の部署になり始めていて、記者が取ってきた素材に対し、かなり専門的に判断するエディターのポジションを作り、チームとして日々やっている。方向性としても、そっちに行くと思う」と回答した。

■「昨日と同じ今日、今日と同じ明日だと思うなといつも言っている」

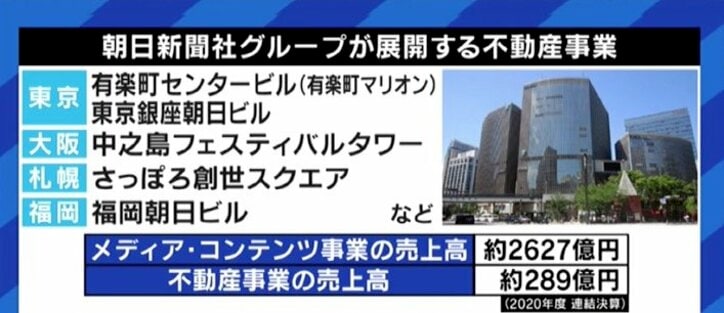

話題は、朝日新聞社の収益構造そのものにも及んだ。佐々木氏は「アメリカではAmazon創業者のジェフ・ベゾスがワシントンポストを買ったが、その理由は“ワシントンポストの維持は国にとって必要だから”という、慈善事業のような理由だった。朝日新聞も紙の購読料というビジネスモデルを維持しようとするのではなく、より不動産事業に注力し、賃貸収入などによって公正中立な報道を維持していく方が健全なんじゃないかと思うこともある」と提案。

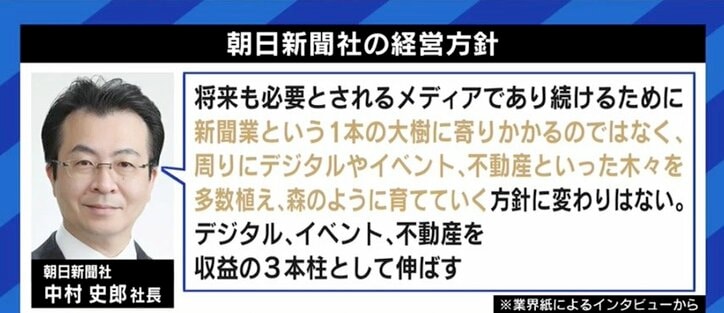

しかし角田氏は「そういう発想については理解できる。紙の構造としては赤字に陥ることもある時代なので、そこを補ってくれる不動産収入が伸びるのは大変ありがたい。だからこそ経営の柱としてはデジタル、不動産、イベントと言っている。デジタルについてはご家族で共有してもらえるコンテンツなども含めて開発中だが、残念ながらそれでも落ちていくという状況であれば、率直に申し上げて今の記者の人数は維持できない。それでも健全な経営によってジャーナリズムを中心とする報道をするための基盤づくりをしていく他はない。不動産業の賄い銭、あるいは篤志家のような人によって報道全体を支えるということは多分ないと思う」と話した。

スタジオからも、様々な意見が出た。

お笑いコンビ「ロンドンブーツ1号2号」の田村亮は「僕の子どもは『ドラえもん』好きということもあって、『朝日小学生新聞』を読んでいた。でも中学生になると、読んでいる姿をあまり見かけなくなった。『朝日中高生新聞』は週一ということもあるが、それでもスマホをいじっている時間の方が長い。だからつい2週間ぐらい前、“やめる?”と聞いた。でも、“小遣いを出しても読みたい”と。うちの子が変わっているだけかもしれないが、漫画のように、紙で持っておきたい人もいると思う」とエピソードを披露。

実家が朝日新聞を購読、自身も少年時代に配達のアルバイトをしていたという慶應義塾大学の若新雄純特任准教授は「朝日新聞には何度も取材をしていただいたが、紙面に載る日にはコンビニに買いに行って、記念に写真を撮っていた。紙を撤廃する必要はないし、むしろ残った方が良いとさえ思っている。それでも“紙がメインで、デジタルはそれを補うもの”という位置づけになっている間は、皆も本気でそこにお金を払わないんじゃないか」と訴える。

「あらゆる業界で、それまでの形を維持することにこだわるのか、それとも変われるのかが企業の生き残りにつながってきた。朝日新聞も体力のあるうちにリソースを全てデジタルに注ぎ、いっそのこと紙は“朝日新聞ペーパー”という名前にして、デジタルを“朝日新聞”にしてしまった方が良いんじゃないかと思っている。亮さんがおっしゃったような意見もあるから…と紙を残していては沈んでしまうし、今までの体制を維持することを考えるから赤字になる。そうではなく、新しい形にするための紙ということだ。

“子どもたちのために”と言うのならもっと読みやすくするべきだし、“紙じゃなきゃ許さん”という偉い人たちには、少数精鋭のペーパー部門をやっていただく。ネットは“無料でもいいもの”と、“高くても金をかけるもの”に二極化していく気がしている。無料で何でも手に入るかもしれないが、あまりにも情報が増えすぎた結果、本当に良いものを、有料でも選びたい、と考える人が出てきているので、デジタルでもちゃんとしたジャーナリズムがある、これは有料課金してでも、アプリを入れてでも読もうかなという人が増えると思う」。

また、デザイナーで実業家のハヤカワ五味氏は「私の知人には、noteを月1000円の課金制にして、年に数千万円を稼いでいる人もいる。新聞も、スタープレーヤーみたいな人が引っ張っていき、“この記者さんが書いた記事だから読みたい”というところにつなげていくこともできるのではないか。そのための育成、質の底上げみたいなことも必要ではないか」と話した。

最後に、司会進行のテレビ朝日の平石直之アナウンサーが「朝日新聞のある方から、“いろいろなしがらみとか伝統がある。それは十分みんな分かっているが、思い切って変えられるのか”、これを聞いてくださいと言われた」と直球の質問を投げた。

角田氏は「思い切って変える。その覚悟でやっている。痛みも伴うし、記者、社員のひとりひとりに、ドラスティックに意識改革をするという意欲を持ってもらわないといけない。私は部長たちが集まる会議で、昨日と同じ今日、今日と同じ明日だと思うなといつも言っている」と回答。

「悪いニュースも良いニュースもあるが、世の中の人が共通の事実を知っていなければ、議論は始まらない。そのために、鍛えられた記者集団が発信していく。それが世の中の考え方、政策、選挙などに影響していく。大げさではなく、新聞は本当に民主主義のインフラだと思う。社会に対する私たちの役割は非常に価値ある有効なものだと思っている」と力を込めた。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧