■国は慎重な姿勢…「心の傷は取り返しのつかないことにもなる」

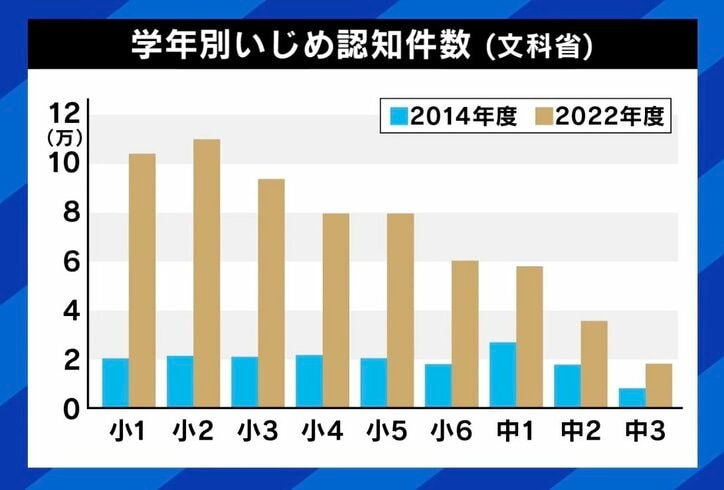

法律上のいじめの定義は「児童等」に対して行われる行為としているが、この児童等は小学生以上を対象としている。タカダさんは「年長は小学生に片足を突っ込んでいるぐらいで、認識もしっかりある。“こういうことはやっちゃ駄目なんだよ”と教えて、小学校への橋渡しをしてほしい。子どもから聞くところだと、4月に入って“殴った”“蹴られた”みたいな話が出てくる。いじめの種は小学校に上がる前からあるもので、小学校1年生になった4月1日から花が咲く、ということはないはずだ。年中・年長さんぐらいからは、ある程度の線引きはさせてあげられると思う」との考えを述べる。

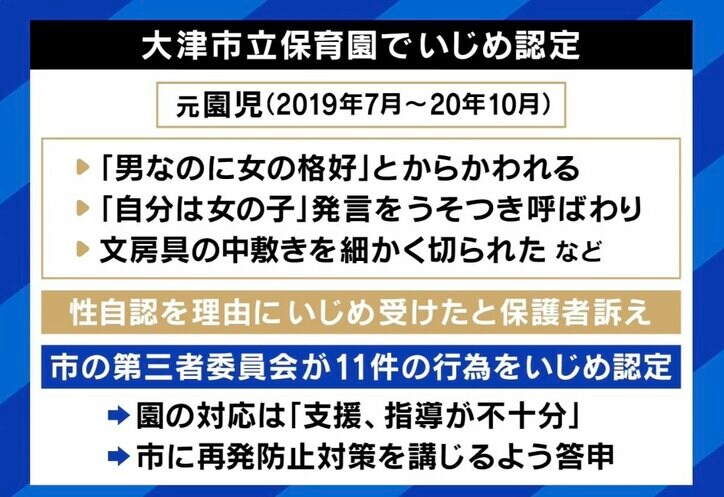

一方、坂本氏はいじめ防止対策推進法の観点から、「政府の答弁でも、“議員立法で10年前に成立した法律なので、未就学児を法律の対象に加えるかどうかは国会で議論いただきたい”という話にとどまっている。今回、大津市立の保育園のいじめ問題の被害者の方にお話を伺ったが、法務局に相談したところ“お気持ちはわかります。ただ、乳幼児・未就学児はいじめ防止対策法の対象外ですから、できることがかなり限られています”と言われたそうだ」と説明。

タカダさんも、長男を通わせていた園が私立だったことを引き合いに、「最初に渋谷区に連絡したら“公立ですか?私立ですか?”と聞かれ、私立と答えたら“なかなか難しいですね”と言われた」と明かした。

坂本氏は「大津市のそのお子さんは今小学生だが、適応障害と診断され、円形脱毛症は今も残っている」とした上で、「心の傷は取り返しのつかないことにもなるので、じゃれあいとの一線は明確に区別すべき。園だけの対処では限界があるので、行政主導でその仕組みを作っていくことがとても大事だ」と訴えた。(『ABEMA Prime』より)

この記事の画像一覧