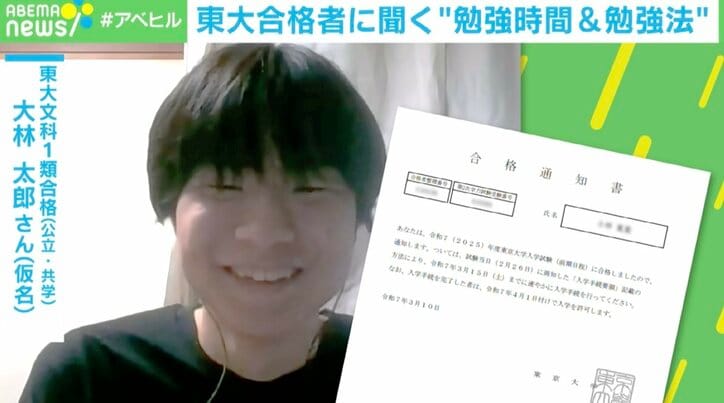

「回転率を上げることが一番重要」

大林さんは「1日8から10時間くらいで、1日15時間とか長時間勉強するのではなく、適度に休憩を挟みながらやるスタイルが合っていた。単語帳とかの暗記系はダラダラ長期間やるよりもスピード重視で。同じ一冊を何回も何十回もやる。回転率を上げることが一番重要で、あとは過去問を解くときは問題を解いて間違えたらその間違えた部分の教科書の該当箇所を『ここはこういうことだったんだ』と確認する。また次に似たような問題が出た時に『ここは前やったところと似ているな』と思い出すので、問題と結びつけて記憶するのも有効」と語った。

また、暗記中心の生活ではなく、アウトプットする機会を意識的に増やしていたという。

「とにかく過去問を完璧に」

続いては、東京大学文科二類に合格の水橋遼さん。

水橋さんは「学校がある日は3時頃に終わるので、4時頃から勉強をしていた。あまり長い時間はできなかったが6時間半とか7時間くらい高い濃度で勉強していた。終盤は学校があまりなかったので12時間くらいやっていた。赤門道場(塾の授業プログラム)のプロコーチの方々とか、先生方のサポートとか、勉強を教えていただいたことも大きな合格の要因になっているが、やっぱり勉強の中心は参考書や過去問の演習、そしてそれらの復習だったと思う。東京大学は文系に関しては特に過去問と類似した問題が繰り返し出題されることがけっこうあるので、とにかく過去問を完璧にすることを重視していた」と語る。

塾には通わず、学校で勉強

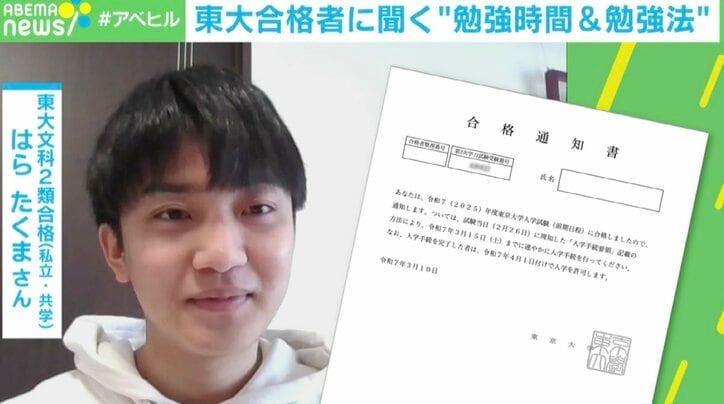

同じく東京大学文科2類合格に合格した、はらたくまさん。塾には通わず、ほとんどの勉強を学校で行っていたという。

はらさんは「1日朝から晩まで学校がずっと開いていたので、ひたすら勉強していた。夜の9時半まで基本的に毎日残ってやっていた。数学や地理はアウトプット中心にやっていたが、世界史は8割9割インプット。やっぱり科目によってアウトプット・インプットのバランスは変わる。例えば世界史だと、教科書と過去問以外やったことがなかったし、本当に教科書を忠実にやっていた。東大二次を受ける前はもう教科書の全てのページを頭の中でイメージできるくらいにはやり込んだ。数学はまずは高3の前半は、自分の知識というか、解法選択の際の解法そのものが入っていないことが多かったので最初は解法を暗記した。それからは一つの問題解くごとに抽象化する。解法パターンはある程度決まっていて、どのパターンに当てはまるのかを意識しながら解いていた」と振り返った。

勉強ができるようになる3つの鉄則