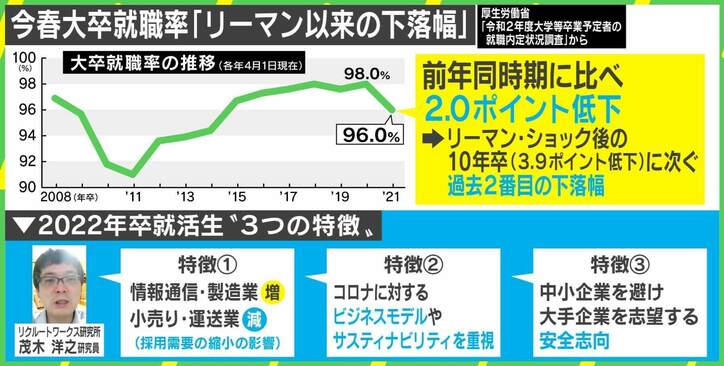

厚生労働省は18日、2021年3月に卒業した大学生の就職内定率を発表した。

令和3年3月卒業者の就職内定率は96%で、前の年から2ポイント下落した。新型コロナの影響で休校や企業説明会などの中止もあり、リーマンショック後の2010年4月以来、過去2番目の下げ幅になった。ただ、内定率は去年秋から3月に向かって上がっていったとしている。

【映像】コロナ禍の就活「3つの特徴」 大手&金融に応募が集まる理由

一方、専門学校の就職内定率は前の年より5.6ポイント減り91.2%で、観光や航空、アパレル業などにおける求人数の大幅減少が影響した形となった。厚労省は「今年度もどのように新型コロナの影響が出るか、引き続き注視が必要だ」としている。

学生の就職活動にも大きな影響をもたらした新型コロナ。リクルートワークス研究所の調査によると、2022年3月卒業予定の大卒求人倍率に前の年から、0.03ポイントとわずかに減少したものの、求人倍率は1.5倍を維持し底堅い結果が出ている。全国民間企業の求人総数は、前の年から0.7万人減り、67.6万人となった。

■コロナ禍の就活、3つの特徴「宿泊業などで採用需要減」「経営体力を重視」「安全志向」

ニュース番組「ABEMAヒルズ」ではこの調査などをまとめた、リクルートワークス研究所の研究員・茂木洋之さんを取材。茂木さんは今年の就活事情についてこう語る。

「求人数は依然として多い印象だ。新型コロナの影響は受けているが、それでも多くの企業が採用を維持している。(求人倍率が)1.50倍で、妥当な水準だ。リーマンショックの時期と比較すると、高い水準で就活市場は堅調で底堅い印象を強く持った」(以下、茂木洋之さん)

業種別の求人倍率を見ると、建設、製造、流通業のポイントがそれぞれ前年度から上昇。金融・サービス・情報業については、ポイントをわずかに落とす結果になった。これは金融を目指す学生が増えたことや、飲食店・宿泊業や運輸業などの採用需要の減少が原因だと考えられる。

「業種別に見ると顕著で、運輸業や飲食店、宿泊業などは採用を縮小する傾向があり、新型コロナの性質上、ある程度縮小するのは仕方ないと思う。一方で、前述の業界で採用を増やしている企業も一定数存在する。業種以上に、企業ごとの差も大きい」

また、リクルートワークス研究所の調査では、コロナ禍の就活に変化が起きていることも明らかになった。従業員規模別の民間企業への就職希望者数の推移によると、従業員数が300人未満、300から999人未満の企業への就職希望者数は前年度からそれぞれポイントが減少。反対に1000人から4999人、そして5000人以上の企業への就職希望者数がそれぞれ増加した。

「コロナ禍によって学生も昨年と比べて、明らかにいわゆる安全志向で動くような傾向が見られる。今回の特徴は、学生が各企業の経営体力や、サステナビリティ(持続可能性)を重視する傾向が前年と比べて高まっている。長く経営がしっかりしているような企業に、学生が集まる傾向を感じる」

その一方、新型コロナの影響を受けた企業の71.9%が「採用数に変更は無い」と回答。茂木さんは学生たちに向け「前向きに就活に取り組んでほしい」と話す。

「新型コロナ以前の状況と比べると、採用の状況が若干良くないのは事実だが、決して悪い状況ではない。非常に底堅く、安定した状況。確かに一部の飲食業や宿泊業、運輸業の一部で採用が大幅に減少しているが、そういう業種の中でも、採用数を増やしている企業も確かに一部存在している。前向きに就職活動に取り組んでいってほしい」

就職指導委員として学生にアドバイスする機会もある、明星大学心理学部准教授で臨床心理士の藤井靖氏は「大手企業や金融業界を志望する学生が増えている実感がある」と茂木さんの分析に同意。長引くコロナ禍によって、倒産の可能性がありそうな中小企業を避け、リスクの少ない企業を選ぶ傾向が強くなっているという。

「就職内定率が前の年から2ポイント下落したと発表されたが、私が企業の採用担当者に聞いても、採用を絞っているようには見えない。『採用数を増やしたら、人件費も増えて大変では?』と聞いたところ、ある採用担当者は『就職氷河期やリーマンショックの時期は採用人数を絞りすぎて、その年代の社員の層が薄くなり、職場の年齢構成がアンバランスになってしまった。ここで今の世代を少なく採用してしまうと、同様のことが起こり、業務や企業組織としての安定性に支障が出てしまうリスクが生じる』と言っていた」(以下、藤井靖氏)

リモートで説明会や面接に参加できるようになり、以前は交通費などの出費がかさんだ遠方の企業もオンラインで選考が受けられるようになったコロナ禍の就活。心理的には、コロナ禍で学生生活自体が大きく変わり、就活に向けた心理的レディネス(準備性)がなかなか整わない学生も中にはいるようだが、企業選びで失敗しないためには、どのようなポイントがあるのだろうか。

「外的キャリアと内的キャリアを分けて考えてみることがポイントだ。外的キャリアは、職業名や企業名など、仕事の外面的な部分。内的キャリアは、その仕事の中で何に対してやりがいを持てるか、何を楽しみにできるか。例えば『人を助ける仕事がしたい』という内的キャリアをもとに自分の将来を考えると、特定の企業や業種だけではなく、幅広い選択肢を考えられるし、自分が選んだ企業・組織でそれが達成できうるのか、検討することもできる」

「とはいえ組織から求められる立場や業務もあるので、それと内的キャリアが、いいバランスでやっていけるのが理想。また、新卒で企業がゼロから育てていくいわゆるメンバーシップ型雇用の形を見直し、インターンシップなども活用し、職務内容と人材の特性のマッチングを重要視するジョブ型雇用が増えていくという予測もあるし、中途採用や即戦力を求める企業も多くなっている。内的キャリアを考えて、自分は何が得意で何をやりたいか。それをしっかりさせると、企業とのマッチングもよりうまくいくだろう。特定の業界や企業に限定することなく、自分の人生のこれからに思いを巡らせていってほしい」

(ABEMA『ABEMAヒルズ』より)

この記事の画像一覧