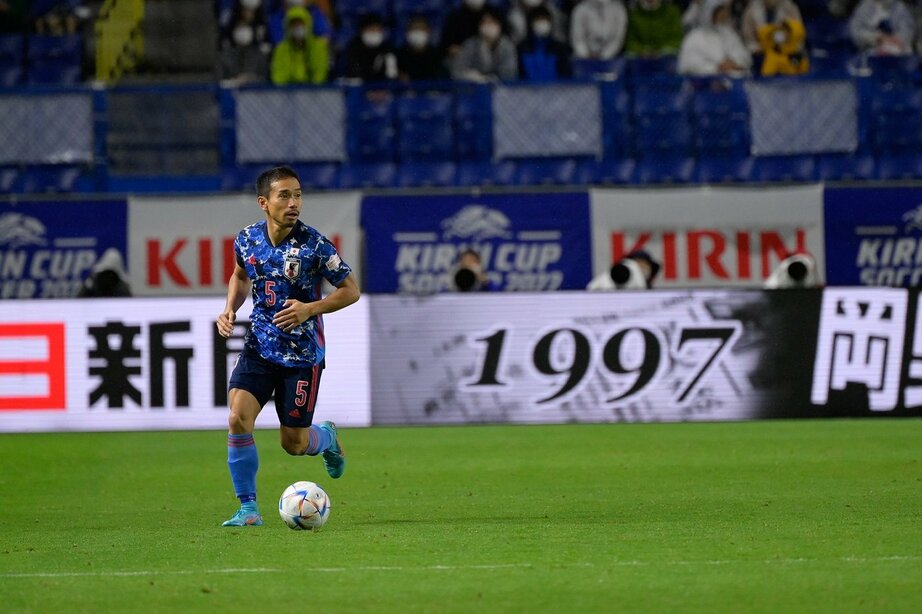

日本代表の偉大なるベテラン・長友佑都、35歳。ありきたりな表現かもしれないが、「凄いな」といつも思う。常にポジティブで明るいキャラクターは昔から変わらない。そして自分に与えられた役割に対しても、最大値のパフォーマンスを出そうと努力をする。それは年齢を重ねても一切変わらない。

そんな長友は時々、批判の的になりがちだ。

日本サッカー界における功労者であることは間違いないが、年齢を重ねることで当然、全盛期のパフォーマンスは出せなくなっていく。そのためミスをしたり、パフォーマンスが悪かったりすると「なぜ起用するのか」、「世代交代ではないか」という『不要論』が聞こえてくる。

もちろん世代交代は必要不可欠で、ベテランに取って代わる新戦力や若手の台頭はそのチーム、その国の力に直結する重要なファクターだ。そう考えると、35歳の長友が今でも代表に呼ばれ続けているのは、代わりになる戦力がまだ充実していない現実と、候補生がいたとしても長友がチームにもたらす影響力や、彼自身の弛まぬ努力の積み重ねが大きな価値を生み出しているという『凄み』を物語っている。

「批判の声や、否定的な声は逆に僕にとって大きなエネルギーとなる。そう言われるからこそ燃えるし、絶対にやってやるという気持ちが生まれるんです」

この言葉を聞く度に、長友がこれまで歩んできた人生と当てはまり、時が経てば経つほど、その言葉の意味は深くなり、価値も増してくる。今思うと、彼のサッカー人生はこの言葉の説得力を深めていく人生だったのかもしれない。

■無名だった学生が世界の名門・インテルの主力に

愛媛県出身の長友は小学校1年生でサッカーを始め、公立の小中学校の部活でサッカーに打ち込んだ。最初の大きな挑戦は『赤い彗星』で知られる全国トップレベルの強豪校である東福岡高校に進学をしたことだ。愛媛の無名選手が、一気に全国でもトップを走り、部員数も非常に多い名門校に挑む。入学当時、中学時代に名を馳せた有名選手が揃う中で、「誰?」という存在だった。

エリート選手たちのなかでも、長友が愛媛で磨き上げた走力はピカイチだった。異常な運動量と一向に落ちないスピードで周囲の度肝を抜いた。それでも高校2年生まではレギュラーを掴めず苦悩の日々を過ごしていた。

しかし最終学年で新チームになると、2月の九州新人大会ではその運動量を買われてついに定位置を掴み取った。この大会で豊富な運動量とこれでもかという粘り強い守備を披露し、後のJリーガーをずらりと揃えていた国見高に対しては、圧巻のミドルシュートまで決めてみせた。

ここから赤い彗星の攻守の要になった。『これぞ、ハードワーク』といった有り余るエネルギーを存分に発揮したプレーに目を奪われた。ピッチ上では一人だけ空気が違い「なんでいつもこんなに頑張れるの?」と思わされたが、この選手が日本代表の主軸になるなんて思ってもみなかったのが正直なところだ。主軸どころか代表に入ることすら考えたことはなかった。大学経由でプロになれるかもしれない程度だった。

しかし、長友の成長曲線は想像の遥か上を行った。これは有名な話だが、明治大学でも最初は出場機会を得られず、西が丘サッカー場のバックスタンドで太鼓を全力で叩いていた。それでもサッカーを始めた時からの不断の努力でサイドバックとしてレギュラーにのしあがり、大学4年でFC東京に加入すると、そこからの細かいストーリーはもはや説明不要だろう。

イタリアの名門・インテルミラノで主軸として7シーズン半プレー。世界で活躍する日本人の最前線を走り続け、日本代表では2010年の南アフリカW杯、2014年のブラジルW杯、2018年のロシアW杯をいずれも主軸として出場をした。トルコ1部のガラタサライ、フランス1部のマルセイユという、各国の名門クラブでプレーした後、昨年9月にFC東京に復帰。35歳になった今もその情熱は衰えるどころか、鋭さを増している。6月6日に行われたブラジル戦でも彼は逆境をとんでもなく大きなエネルギーに変えていた。

「もし今日ダメならW杯のレベルは厳しい。覚悟を持って臨んだ試合だった」

ブラジルを相手に自分が戦えないのであれば、そのまま代表を去る覚悟を固めていた。右サイドバックとしてスタメン出場をすると、今や飛ぶ鳥を落とす勢いで世界トップクラスの実力を発揮しているヴィニシウスとマッチアップ。レアル・マドリードで22ゴール20アシストをマークし、チャンピオンズリーグ優勝の立役者となった21歳だ。とてつもなく大きな壁に対し、長友は背水の陣で挑んでいた。

■全盛期を彷彿させるプレーでヴィニシウスを封殺

試合ではその覚悟がプレーとなって現れた。球際では一歩も引かず、積極的にヴィニシウスにアタックをして自由を奪った。攻撃参加も効果的で、全盛期を彷彿させるような質の高いアップダウンで攻守に関わり続け、見事に押さえ込んだ。

ブラジル戦のときのプレーぶりは、まるで東福岡時代に時がタイムスリップしたかのようにエモーショナルで、ガムシャラで、広大なピッチの中でも目を引きつけられた。ただ、1つだけあの頃と違うのは、経験に裏づけされた思慮深い冷静なプレーが随所に見られたことだ

。

「ヴィニシウスにやらせない守備の強度は見せられた。まだまだ僕はやれると感じさせてくれた試合でした」

試合後の表情は晴れやかだった。「俺はまだやれる」。自らに課した問いにしっかりと答えた男は、この瞬間に日本代表というチームのために自らの全てを注ぐ覚悟を固めたように見えた。

今回の合宿の最終戦となるチュニジア戦の試合前日。冒頭15分だけ公開された練習で、一番大きな声を出していたのは長友だった。これは日本代表の練習取材に行くと良く見られる光景だが、この時は表情と意欲がいつもとは少しだけ違ったように映った。

チュニジア戦こそ0-3の完敗を喫し、右サイドバックでスタメン出場するも「自分自身もまだまだやらないと厳しい。ちょっとしたミスが失点に繋がってしまう」と唇を噛んだ。しかし、こういう時こそ彼の立ち振る舞い、覚悟を持ったプレーが日本の力になる。

カタールW杯まであと5カ月。彼の情熱がカタールの地で頂点に達することを期待して、このコラムを締めたいと思う。長友佑都のストーリーはまだ終わらない。

文/安藤隆人

写真/浦正弘