「ABEMA」とアマゾン ウェブ サービス(AWS)が取り組むスポーツ中継広告の未来「臨場感・没入感をどう届けるか」「広告でのマネタイズが無料で多くのユーザーにコンテンツを届ける未来に繋がる」

――今回のテーマが「スポーツ中継と広告の未来」です。スポーツのオンラインビデオストリーム市場が年々拡大する中、広告観点からですと、どういうトレンドが起きていて、またどんな印象を受けていますでしょうか。

山口賢人氏(以下、山口氏):AWSは世界中、様々なスポーツリーグ様、チーム様、放送局様、そして配信業者様、パートナー様と、業界のイノベーションに向けた取り組みをしています。オンラインビデオストリーミングの観点から言うと、皆様が一番注目されているのが、ファンの視聴体験をどうやって変革していくかだと考えています。これまでリニア放送では実現しにくかった技術が非常に注目されています。一旦広告の話を除くと、例えば高度なスタッツ(統計)情報やそこから得られるインサイトを、グラフィックス表現を使って、セカンドスクリーンで提供していく。これによって、より深くファンの方がゲームを理解して、その競技に没頭、没入してもらう狙いがあります。また、双方向性という観点では、ウォッチパーティー(対象となるタイトルやコンテンツを複数人でネットワーク上でチャットしながら視聴すること)を行い、コメントや投票、マルチアングル配信により、一体感をファンと演出していくこともありますね。こうした中で、広告にも求められることも非常に変化してきていると感じています。特に、視聴者の体験を損なわない広告提供方法や、新たなマネタイズの機会をどうやって実現していくか、つまり、ビジネスと視聴者体験のバランスを取っていくことが非常に重要になっています。

――スタッツなどの情報をよりよく見せることで、広告効果も向上するという理解でよいでしょうか。

山口氏:やはりファンを増やしていくことで、そもそもインプレッションが増えていくところもあると思います。その技術(選手の優れたスキルを示すスタッツなど)に連動して、広告プロダクトを提供されている例も出てきています。例えば北米で男子プロゴルフツアーを運営するPGAツアーさんでは「TOURCAST」というアプリケーションがリリースされています。選手のショットの軌道などのデータで取られているのですが、それをグラフィカルに表現するようなアプリケーションです。そこを通じて、ゴルフの新たな楽しみ方が提案されています。そのアプリケーションそのものにスポンサーをつけたり、ビデオに広告を入れるような方法でのマネタイズ化も進んでいます。我々は「新たな広告フォーマット」という言い方をするのですが、配信ならではの技術との組み合わせも含め、取り組みが進んできています。

――媒体側からすると、この流れをどう受け止めていますか。

福永亘氏(以下、福永氏):前段の話に戻るかもしれませんが、そもそも世界のスポーツがインターネットの力で、よりボーダレスな感じで届くようになっているのは、すごくありますね。一方で、その配信の権料がどんどん高騰しているのも事実です。このまま行くと、スポーツの放送が一部のサブスクライブユーザーだけのものにどんどん限定されていく世界があるので、コア層だけの閉じた世界になることをとても危惧しています。それは結局、長期的にはスポーツ人口の減少に繋がると思っているポイントです。そういう意味で、そのオンラインスポーツの放送を広告でマネタイズすることが、無料で多くのユーザーに良いコンテンツを届けることに繋がって、スポーツの未来にも繋がると考えていて、媒体としてはそこに取り組むことがとても重要です。その中で、先ほどのPGAツアーの取り組みや新しいインターネットのテクノロジーを介して、新しいマネタイズの手法を開発していくことが、今とても求められていると考えています。

――無料でスポーツコンテンツを届けるというためにも、広告がフォローをしていくことが求められていると思いますが、視聴体験を損なわず、より良く見せるプロダクトの開発は、どのようなものが進んでいますか。

山口氏:まず業界課題の前提として、視聴体験を損なわず、かつ、マネタイズの最大化も狙う方法として、サブスクモデルと広告モデルとをいかに上手に融合させるかが議論され、多くのメディアがこの点にチャレンジしています。この前提の中で、スポーツというジャンルは圧倒的にライブで視聴したいという傾向が強く、その臨場感や没入感を損なわずに、いかに広告を届けていくのかを念頭に置いたプロダクトの計画や開発を進めていくことが重要だと考えています。

――媒体にはアーカイブとして残ることもメリットとしてありますが、やはりスポーツはライブで見られることを意識しますか。

福永氏:やはりそのライブ感はすごく重要です。プラスして言うならば、やはりルールがあって、例えばサッカーで言えばハーフタイムでしか途中で切ることが難しいコンテンツであることも1つ、大きな特徴かなと思っています。

――プレーが止まった瞬間、選手交代のタイミングなどで、どう広告を差し込むかというようなテクノロジーも進んでいますか。

福永氏:「ABEMA Live Screen Ad」の取り組みでは、まさに野球でホームランを打った後のちょっとしたところに、視聴はとても集まっているけれど、プレー自体にはそこまで集中しなくてもいいようなタイミングで、しっかり広告を入れていくことを狙っています。

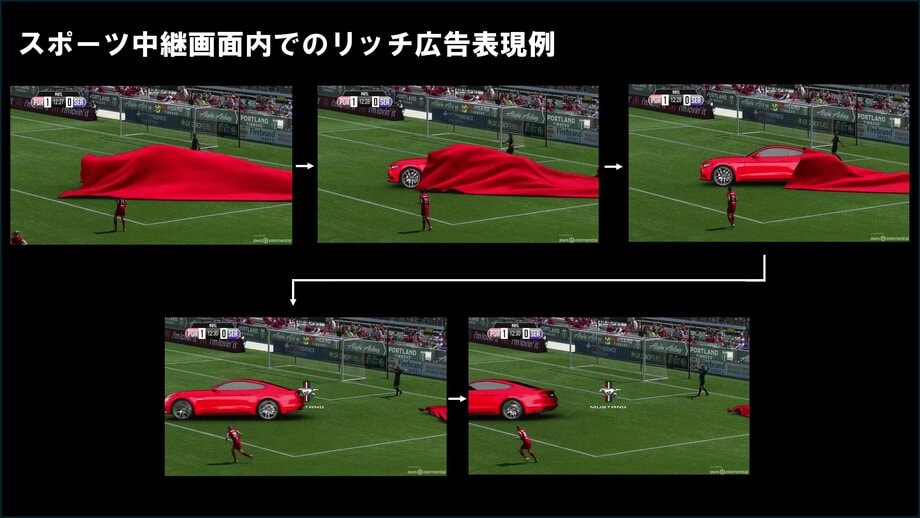

山口氏:新しい技術として、リッチなオブジェクトを画面の中で表現することができるようになっています。全画面を広告で占領しないとか、スポーツ中継部分を縮小せずに違和感なく、広告を届ける技術も出始めています。例えば車の3Dオブジェクトが走り抜けるとか、ですね。そうすることで視聴体験を損なわず、より正しく広告を届けていく技術が世の中に出始めており、取り組みも進んでいます。

【映像提供:inthegame.io】

――技術の向上によって、クライアントサイドからの要望も、さらに高まる流れはありますか。

山口氏:名前は出せないのですが、海外のスポーツリーグで実施されている取り組みがあります。ここではショッパブル(購入)広告が行われています。例えば画面上にL字の映像を入れて、そのL字の部分に彼らのショッピングリンクに飛ぶようなQRコードやリンクを貼るものです。もしくはコネクテッドTVでも、最近はクリッカブルな広告が出せるようになってきていますので、対象となる商品を少しリッチなオブジェクトで表示し(視聴者が商品をクリックすれば)カートに追加され、試合を見終わった後に、その場でカートに入っているものを購入するという世界もだいぶ実現できています。

福永氏:コネクテッドTVなので、こちら側のスクリーンでは商材が出ているけれど、ボタンで押すと自分のスマホでは購買体験を続けることができるところが、今までと違うところかと思います。

山口氏:一方で課題もあります。1つは権利関係ですね。リーグや権利元によっては、公式映像に対して手を加えてはいけないものがあります。そこは各社ともいろいろ苦労されている点かなと思います。また、オフィシャルのグッズでも、販売権がリーグにあるのか、チームにあるのかのように、権利をどう管理していくのかも業界としての1つ大きなテーマですね。そういう意味では、これらを実現するテクノロジーとサービスを提供されている「ABEMA」さんと、権利元であるリーグ、チームがタッグを組んで、新しいプロダクトを作っていくのは、非常に重要になってきています。あと、スマホに購入情報を連携する上では、個人情報の取り扱いが関わりますね。データをどうやってセキュア(安全)に正しく扱っていくか。それを共有してどう活用していくのかも非常に重要な点で、そこにはまさに我々クラウドのテクノロジーが生きてくるところではないかなと考えています。

――少し話がコンテンツのところに戻りますが、スポーツでは他のエンタメとは異なり、試合が中止になる、注目の選手が出なくなるなど、収益を左右する可能性のある不測の事態も多いと思いますが、そういった事態を広告の出し方やテクノロジーでどこまでカバーできるものでしょうか。

福永氏:選手のケガなどは、どうしても起きるものです。チームの不調もありますが、その広告主の皆様にはやはり応援していただいているという観点で広告を出していただいて、その結果としてチームが勝ち進んだり、選手が活躍したりして、より良い広告効果が得られると捉えていただく方がいいのかなと思います。応援した結果、うまくいくと考える方がWIN WINかなと思います。

山口氏:選手のケガについては、スポーツリーグもデータを使って、なんとかしていこうと取り組んでいる領域でもあります。アメリカの(アメフト)NFLは「デジタルアスリート」というものを作っています。試合の中で得られるデータもしくは映像から、バーチャルな環境で選手がどういう風にぶつかったらケガが起きやすいのか分析をして、それに伴ってルールを改善していく。選手のケガをなるべく少なくしていくということです。防具、たとえばヘルメットの安全性もデータから割り出されて、より選手が安全な防具を選ぶことができています。こうした取り組みをビジネス観点で見ると、人気選手が試合に出ることが、インプレッション増加につながり、それによって広告収入、収益が伸びていき、業界全体として良いサイクルにつながるのではないかと思います。

――スポーツコンテンツをよりよい状態に維持することにも、これまで以上にテクノロジーが入っているということですか。

山口氏:そうですね。鶏が先か、卵が先かじゃないですが、スポーツの競技レベルを上げていくと視聴者も増えて、ファンも増えて、広告の単価も増えて、より多くの投資ができて、さらに競技レベルが上がっていくようなことがあると思います。

――ポジティブな要素においても、大活躍だったり劇的な勝利だったりと、グラデーションがあると思います。このあたりの広告の出し分け、準備についてはどう考えていますか。

福永氏:出し分けに関しては、これからやっていきたい部分です。ゴールを入れた時にこの広告を出すとか、そういう話だと思いますが、今はスプリットスクリーンをAWSさんと取り組んでクラウド化しています。今まではそれをハードの機材にいろいろなものを素材として用意して、打ち込まなければいけなかったものが、より柔軟に出し分けができるようになってくると、今言っていたようなことが実現できると思います。

山口氏:あとはスケーラビリティ(拡張性)もスポーツにとって重要なテーマです。サッカーの「FIFA ワールドカップ カタール 2022」を「ABEMA」さんが無料生中継されました。国際的な大会ともなると、何百万人、何千万人といった規模の視聴者が同時に視聴します。そのニーズに合わせて、正しいインフラを提供できたり、逆に視聴が伴わない時には正しくスケールダウンをして、コストを最適化するところも、まさにクラウド活用メリットの1つだと考えています。

――現在、既に実施されているもの、さらに今後期待される広告展開手法としては、どんなものがありますでしょうか。

福永氏:映像の合成技術はどんどん進化していますね。先ほど出てきた3Dのモデルを走らせるようなことは、本当にスタジアムに自然に溶け込んでいます。看板もそうですし、芝生の上にロゴも溶け込んでいますよね。あとはインターネットの良さは、1人1人でカスタマイズできること。視聴者がどんなユーザーなのかに応じて、最も効果が出るように変わっていく未来が考えられます。例えば「車を購買したユーザー」という割と一次情報に近いものをもとに広告を出し分けていたのがインターネット広告でしたが、これがAIやLLM(大規模言語モデル)の進化によって、より深いセグメントを切れるようになる。この試合がどんな展開か、優勝争いをしているのか、誰が活躍しているのか。それを見ている人はどこのチームのファンで、そのチームのファンにはこういう思考がある、というところまで解析されて、その人たちに刺さる広告をしっかり出し分ける未来が近づいていると考えています。

――AIとの掛け合わせという観点では、他にどんなものが考えられますか。

山口氏:クリエイティブのパーソナライズ化は今、非常に注目をされているところかなと思います。バックグラウンドのイメージを少し変えてあげるとか、犬が好きな人でも、小型犬か、大型犬かとか。データによっては、その人が飼っている犬種がわかるかもしれないとなると、広告も犬種に合わせて出してあげる、よりパーソナライズされた広告を提供できます。クリエイティブだけではなく、メッセージングに関してもそうですね。福永さんがおっしゃったように、情報がわかればわかるほど、深いメッセージを伝えられると思いますので、そこを自動的にパーソナライズしていくのは、AIに求められる大きな期待です。

――広い意味で、今後スポーツコンテンツの広告展開において描ける未来予想図、これから実現していければと思うことはありますか。

福永氏:興行元や協会側と媒体、という話になりますが、今結構苦戦している部分で言うと、例えばMLBの配信には広告信号が入っていないストリーム(動画信号)が来たりします。それをこちら側でアナログに広告挿入ポイントを入れたりして、なんとか本国の映像に近いような広告体験を作っているのですが、そういうものをAWSさんが世界中の媒体と連携できていて、広告体験もきれいに揃って、MLBのスタジアムの看板も各国で入れ替えていいですよ、というルールになっていくと、世界中でその競技のマネタイズが加速するので、そういう未来が作れるといいなと思います。

山口氏:先ほどの権利関係の話もありますし、パーソナライズしていくところの課題感も、まだ技術的に解決していくところはありますね。それから選手が使っているスポーツ用品の販売については、まだあまりできていないのかなと思っています。それこそ(ドジャース)大谷選手がホームランを打った時に、大谷選手のスパイク、グローブ、バットの広告などはあまり見たことがないです。ゴルフもそうですね。松山英樹選手が打った時に、オフィシャルで使っているドライバーとかグッズとは、そこまでまだ連携はできていない気がします。マラソンとかだと、もうありますかね。最近、駅伝とかだと、どこのメーカーの靴が使われたか、そのモデルみたいなものがすごく盛り上がっていると思うので、コンテンツとしては非常に面白いです。あとは縦型動画ですね。TikTokやInstagramなど、縦型で動画を見る世代が出てきているので、別のアプローチも考える必要があります。「ABEMA」さんもVMCなど様々な取り組みをされていると思いますが、いかに早くキーモーメントを見つけて、縦型に対しても視聴体験を損なわないように、さらにその上にマネタイズの広告を乗せるかという取り組みは、今後重要になると思います。野球でもゲームは縦型だったりもするので、最初から映像を縦型にして作ることも増えるかもしれません。

福永氏:「ABEMA」では、まだスポーツの縦型動画に対しては、あまり取り組めていないですが、バラエティ番組では縦型の切り抜き動画が多く回るので、スタジオトークや背景にしっかり広告商材を入れていく取り組みを進めています。

――ありがとうございました。

◆山口賢人

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社インダストリー事業開発マネージャー (メディア&エンターテインメント/スポーツ業界担当) メディア&エンターテインメント、スポーツ、アドテック領域において、顧客のクラウド活用とビジネス変革を推進。Amazon Prime Videoでのコンテンツ運用とクラウドソリューションの経験を活かし、ライブストリーミング配信やスポーツデータ活用を通じた新しい観戦体験の創出と、効果的なマネタイゼーション戦略の実現に注力している。

◆福永亘

株式会社AbemaTV ビジネスディベロップメント本部 開発局 局長。2011 年、株式会社サイバーエージェントに入社。2017 年9 月よりビジネスディベロップメント本部にて、広告配信サーバーの開発などを担当。「ABEMA」のマネタイズを、主に広告技術領域から立案・遂行。現在はOTTメディアにおける新しい視聴体験・広告体験の創出をテーマに開発を行っている。

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。

ニュースや恋愛番組、アニメ、スポーツなど多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送。CM配信から企画まで、プロモーションの目的に応じて多様な広告メニューを展開しています。

お気軽にお問合せください。