■生存者が感じた罪悪感

小椋氏は、生存したことについて、「最初は『助かってよかった』と素直に思っていた。親とかからも『よかったね』『助かる何か理由があったのではないか』と言われた。僕もそれは素直に受け取っていた」。

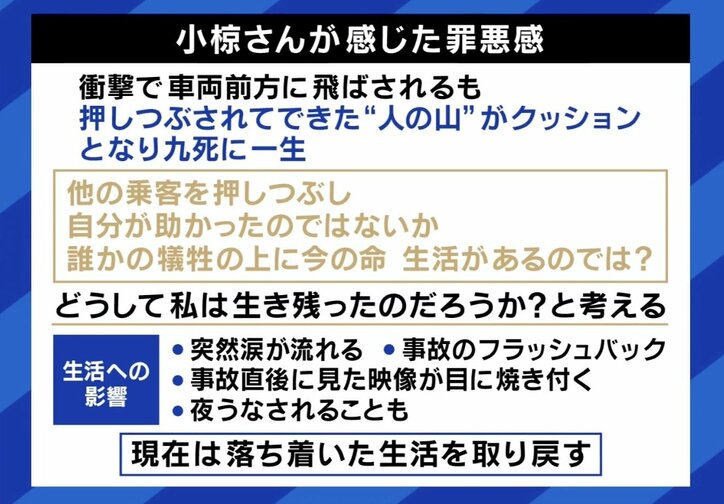

しかし、罪悪感へと変わったのは、「メディアの放送の中で2両目が一番多くの方が亡くなったという報道を聞いたとき、あれ?と思った。喜んでいていいのかなと…」と話す。

その後の生活への影響について、「電車の中でこの風景を見れなかった人、ここまで辿り着けなかった人がいると思った瞬間、涙が出たりすることはあった」。約20年経った今でも、「突然涙が流れる。全く思い描いていないときに、ウッとくる瞬間があって、ピンポイントで決まっている。それは半年に1回、1年に1回、20年も経つとそんな感じだ」と述べた。

■遺族の方との交流